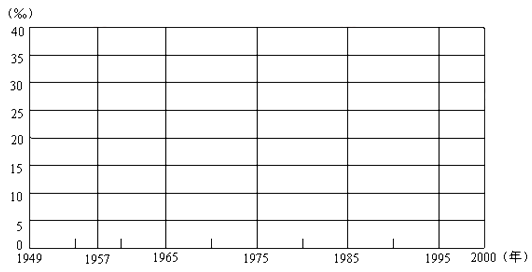

读“新中国人口出生率和死亡率的变化表”,回答下列问题:

| 年 份 |

出生率(‰) |

死亡率(‰) |

年 份 |

出生率(‰) |

死亡率(‰) |

| 1949 |

36.0 |

20.0 |

1985 |

21.0 |

6.8 |

| 1957 |

34.0 |

10.8 |

1995 |

17.1 |

6.6 |

| 1965 |

37.9 |

9.5 |

2000 |

14.0 |

6.5 |

| 1975 |

23.0 |

7.3 |

|

|

|

(1)根据表中给出的数据,绘出新中国人口出生率和死亡率的变化折线图。

(2)1949年—1957年,我国人口死亡率迅速下降的原因是__________________________________

_____________________。

(3)1975年以后,我国人口死亡率的变化特点是________________________________________。

(4)1965年后,我国的人口出生率不断下降,其最主要原因是_____________________________________

_______________________________。

(5)我国目前属于哪一种人口增长模式_________________

阅读下列材料,回答问题。

酒泉、武威、兰州等地自古是重要的粮食、棉花以及优质瓜果产区。近年来,酒泉等地农民在瓜秧周围的表土上铺一些小石块,以提高西瓜的产量和质量,这就是“压沙技术”。

(1)描述图示地区干燥度分布规律,并指出原因。

(2)简述酒泉附近地区农业生产的有利气候条件,说明“压沙技术”能够提高瓜果产量和质量的主要原因。

(3)指出A河河水的主要来源,并简述其水文特征。

(4)针对B湖日趋缩小的现状,有专家提出“治湖的关键是治河,治河的关键是协调人地关系”的治理思路。谈谈你对这一思路的理解,并提出治理措施。

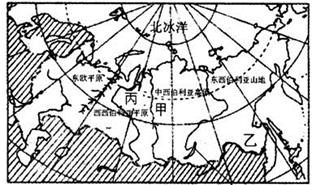

读世界和我国某区域图,回答下列问题。

(1)甲乙两个区域地理位置都十分重要,试分别评价地理位置的重要性。

(2)甲乙两区域种植的主要粮食作物有什么不同?相对乙区域,甲区域发展农业的有利条件是什么?

(3)甲、乙两区域在石油工业发展现状上存在的明显差异是什么?为什么?

(4)简述乙图铁路网稠密的主要原因。

结合材料,完成下列问题。(10分)

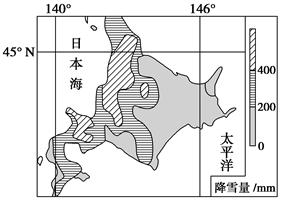

材料一 北海道岛是日本第二大岛屿,地势中间高,四周低,山地约占总面积的60%。2012年初,西伯利亚高压异常强盛,北海道地区遭受极寒和暴风雪天气袭击,部分地区积雪厚度达4米多。

材料二 日本北海道冬季降雪量分布示意图

(1)指出北海道雪灾最严重的地区,并分析其形成原因。

(2)当地暴雪在春季可能引起哪些次生灾害?

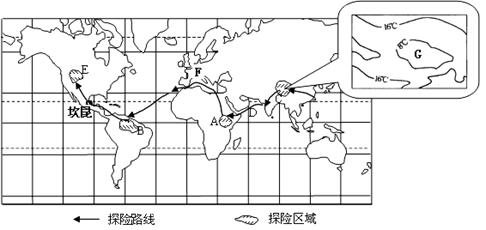

我国某校“环球探险社团”在暑期进行了网上模拟探险活动,下图表示探险区域和探险路线,读图回答下列各题。

(1)纬度接近的A 、B两地,B地自然带为 ,A为,A区域自然带形成的主导因素是。由B向E方向的自然带分异规律是

(2)探险社团经过F(沿海)时,当地的气候特征为,成因是。

(3)坐船航行途径D海域时,此过程中出现的现象有。(双选)

A. 轮船顺风顺水 B. 轮船逆风逆水

C. 白昼越来越长 D. 太阳从东偏北方向升起

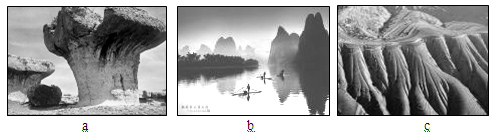

(4)下图中最有可能在E地拍摄的照片是,该地貌景观形成的主要地质作用是。C景观的形成原因是

阅读图文材料,回答问题(14分)。

材料一:俄罗斯区域图

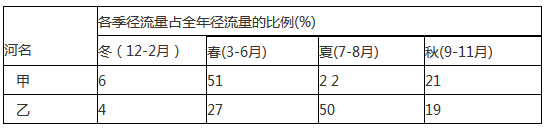

材料二:两河流径流季节变化表

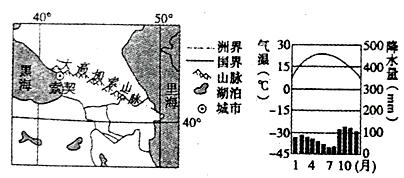

材料三:2014年2月7日至23日第22届冬季奥林匹克运动会在黑海岸边的俄罗斯索契市举行,下图为“索契地理位置及气候统计图”。读图回答下列问题。

(1)读材料二,比较甲乙两河流径流季节变化突出差异并简要分析成因。(8分)

(2)索契被称为冬奥会有史以来最温暖的举办地,读材料三分析索契冬季温暖的原因。(6分)