(15 分)【历史上重大改革回眸】

材料一:元朝以来,在云南、贵州、广西、湖南、湖北和四川等省,有二、三十个少数民族中实行土司制度。土司管理各自的民族,职务世袭,但是需要中央政府批准。土司在内部自行征收赋役,仅向中央政府进贡少许银物。土司自有法令,对属民生杀予夺,中央政府不予过问。土司各自形成一个个势力范围,造成分裂割据状态,从而使民族之间和民族内部产生仇恨和战争。清朝雍正年间,开始了大规模改土归流的改革进程,将世袭的土司改为由朝廷任免的流官。清朝改土归流的具体做法是:清政府采取了集中力量打击强大不法的土司;从大土司集中地区开始,后及其它地区;以及武力威胁与安抚相结合等办法。改土归流的善后措施:第一,对革除土司妥善安置,分别不同情况采取不同对策。第二,选派合适人选充任新

设流官。第三,加强对各族人民的控制和管理。第四,禁革各种旧制陋规。第五,发展生产,兴修水利,开路办学。

———摘自吴永章《论清代鄂西的改土归流》等

材料二:1959年3月西藏上层反动集团发动了全面武装叛乱。为了巩固祖国统一,维护民族团结,中央顺应历史潮流和人民愿望,决定“彻底平息叛乱,充分发动群众,实行民主改革”。经过两年多的斗争,取得了平息武装叛乱的全面胜利,为西藏民主改革铺平了道路。当时的民主改革把自下而上的充分发动群众同自上而下的协商结合起来,这一措施得到了西藏各阶层人民,首先是贫困农奴和奴隶的欢迎,也受到很多的上层人士的理解和合作,保证了西藏民主改革顺利进行。……第二步是进行土地改革。对参加叛乱的农奴主的全部财产、土地、牲畜和其他生产资料采取没收政策,当时未参加叛乱的农奴主的土地、牲畜和其它生产资料实行赎买政策并把这些财产、土地、牲畜等生产资料,全部分给了农奴和奴隶。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清朝改土归流的主要特点及其历史作用。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出西藏民主改革的主要历史作用

阅读材料,完成下列要求。

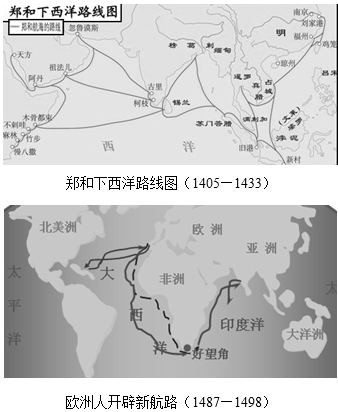

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

根据材料并结合所学知识,至少概括15世纪中西探险航行的两个共同点并分析其原因。

现代金融主导经济发展的变迁和格局。阅读材料,回答问题。

材料一在人类的经济画卷上,没有哪个细节能够与货币脱离瓜葛。黄金、白银、英镑、马克、美元、欧元、日元、人民币……当英镑以势不可当的力量崛起,并在货币争锋中独占鳌头时,英国被改变,世界的格局也被改变。

——摘自宋泓均、高强《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

材料二 1887、1920和1936年中国金融机构的资产总额统计表(单位:亿元)

| 1887年 |

1920年 |

1936年 |

|||

| 名称 |

总额 |

名称 |

总额 |

名称 |

总额 |

| 票号 |

3.29 |

银行 |

9.11 |

银行 |

72.76 |

| 钱庄 |

2.8 |

钱庄 |

1.6 |

信托公司 |

0.22 |

| 典当 |

3 |

典当 |

1.5 |

储蓄会 |

1.45 |

| 保险公司 |

0.63 |

||||

| 钱庄银号 |

5 |

||||

| 典当 |

2 |

||||

| 合计 |

9.09 |

12.21 |

82.06 |

——据燕红忠《近代中国金融发展水平研究》

材料三 20世纪70年代初,各国纷纷放弃本国货币与美元的固定汇率,采取浮动汇率制。一些国家出台了形形色色的贸易保护措施。欧洲各国的许多人一度拒收美元。

——《经济发展史》

(1)依据材料一,说明19世纪上半期英国以及世界格局是如何“被改变”的?

(2)材料二反映了近代中国金融发展的哪些特点?简述1936年我国金融发展的有利条件。

(3)材料三说明了什么问题?结合所学知识分析其原因。

材料四有学者认为“如果中国经济不出现致命的差错,人民币在未来世界经济与金融市场中的格局中必将成为主导货币之一……即使新金融秩序创造出新的基准‘世界货币’,人民币与美元也必将成为两大核心货币。”

(4)你是否赞同人民币未来能够成为“世界货币”的预测?请说明你的理由。

阅读下列材料,回答问题(15分)

材料一若夫革命主义为吾侪所昌言,万国所同喻,前此虽屡起屡踬,外人无不鉴其用心,八月以来,义旗飚发,诸友邦对之抱和平之望,持中立之态,而报纸及舆论,尤每表其同情,邻谊之笃,良足深谢。临时政府成立后,当尽文明国应尽之义务,以期享文明国应享之权利。

——孙中山1912年《中华民国临时大总统宣言书》

材料二 故辛亥之役,吾人虽能推倒满洲政府,曾不须臾,帝国主义者已勾结军阀,以与国民革命为敌,务有以阻止国民革命目的之进行。十三年来,军阀本身有新陈代谢,而其性质作用,则自袁世凯以于至曹锟、吴佩孚,如出一辙。……北伐之目的,不仅在推倒军阀,尤在推倒军阀所赖以生存之帝国主义。

——孙中山1924年《北上宣言》

(1)根据材料一、二分析孙中山对西方列强认识的变化。(6分)

(2)结合所学知识简要分析孙中山认识发生变化的因素。(9分)

(12分) 阅读下列材料,回答问题

材料一孔姓族属历经千年,繁衍日盛,元朝孔氏第54代衍圣公孔思晦始用辈字,并定第55代为“克”,明太祖朱元璋先后赐给孔氏十字作为行辈字,从56代起排,此后孔氏族人不准随便取名。从明初至1919年订定的行辈共计50字50辈,依次为:希言公彦承、弘闻贞尚胤、兴毓传继广、昭宪庆繁祥、令德维垂佑、钦绍念显扬、建道敦安定、懋修肇彝常、裕文焕景瑞、永锡世绪昌。

材料二近几十年来,美国政治生活中,布什家庭影响颇大,其家庭从政至少可追溯四代。布什的曾祖父塞缪尔·P·布什是钢铁石油大亨,曾担任过全美招商协会的会长、胡佛总统的顾问。第一个在政坛站稳脚跟的是布什的爷爷普雷斯科特·布什,他先经商后从政,当联邦参议员多年,结识了艾森豪威尔总统,为后辈从政打下了基础。普雷斯科特之子乔治·赫伯特·沃克·布什先后担任过国会议员、驻联合国大使、美国中央情报局局长等要职,在里根政府时期连任两届副总统,1989年当上美国总统。时至今日,他的两个儿子又成为美国政坛举足轻重的人物。长子乔治·沃克·布什的发展轨迹与父亲十分相像。他耶鲁大学毕业后,进入石油业发展,后来担任德克萨斯州州长,后连任两届美国总统。二儿子杰布·布什连任两届佛罗里达州州长。布什家族的下一代也热衷拓展家族政治版图,老布什的长孙乔治·普雷斯科特·布什是家族的政治传人,被称为“布什总统三世”。

对比材料一、二,提取两项关于中西方姓氏文化差异的信息,结合所学知识予以说明。

(25分)阅读下列材料,回答问题。

材料一中国古代从周公“以德配天”、孟子的“民贵君轻”的主张,到董仲舒的“天人感应”说;从朱熹要求君主收拾身心去其私念、主张加强宰相和谏官的职权,到黄宗羲等启蒙思想家的“君臣共治、地方分治”,这些闪耀着分权制约光芒的思想越来越受到人们的重视。这些思想及其实践虽然不可能从根本上动摇君主专制,但对封建君主专制多少起到一定限制作用。……近代中国的分权思想来源于西方,雅典权力制约机制自梭伦改革始,如公民大会的决议有的尚需经陪审法庭审议并最后批准。陪审法庭主要职能在于司法,但它同时也拥有一定的立法权。

——据黄毅《论中国古代限制君权的思想》

材料二在西欧中世纪则出现了一些宪政雏形,到了近代,资产阶级政治家和理论家进一步发展和实践了分权与制衡原则。19世纪中叶,清朝中央集权受到削弱和变形,这种局面为近代军阀分裂割据埋下了伏笔,但也使讲求经世致用、注重社会实际的地方督抚大员成为中国早期近代化的领导者和推动者。20世纪初立宪派主导的分权立宪运动迅速开展起来,成为一股重要的政治革新力量,推动了资产阶级民主化政治进程,对清王朝的覆灭起了重要作用。

——据傅兆龙《国家权力制约论》

(1)据材料一和所学知识,分别说明古代中国和雅典分权的特点。(8分) 据材料二归纳近代西方权力制约的主要思想,并结合所学知识分析其形成的背景。(10分)

(2)据材料二概括近代中国政府权力演变历程,并结合所学知识分析其影响。(7分)