特色的文明·流动的文明·共同趋势的文明

材料一 不同区域形成各具特色的文明。而各自区域文明的形成是与当时社会上最具活力的社会阶层有着直接的关系。春秋战国时期我国出现了“士”阶层。如《论衡·效力》所言:“六国之时,贤才之臣,入楚楚重,出齐齐轻,为赵赵完,畔魏魏伤”。春秋末年(公元前509年)古罗马建立了共和国,罗马进入贵族共和时代。罗马共和国时代,逐步形成了贵族与平民两大社会阶层。“平民”一词源于pleo,plenus,原意为“众”,通常带有“低贱”之意。该词常用来形容“平凡的,普通的,日常的”事物。

(1)依据材料一并结合所学指出公元前5世纪至公元前3世纪中国的“士”与古罗马的“平民”对各自地区在文明形成中各具特色的贡献。

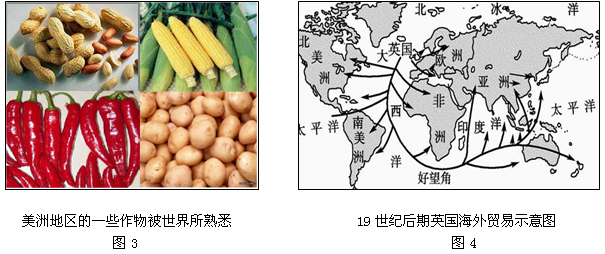

材料二

(2)阅读图1至图4,以世界文明交流为视角,结合所学,对材料二所蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)世界文明是多样性的,但又是大势所趋。结合“戊戌变法”、 “1861改革” 和“1871年德意志帝国宪法”三个历史事件的具体史实,回答:中国、俄国、德国在近现代史的发展中是如何顺应世界历史发展基本趋势的。

【历史上重大改革回眸】

材料一严禁在承包土地上盖房、葬坟、起土。社员承包的土地,不准买卖,不准出租,不准转让,不准荒废,否则,集体有权收回;社员无力经营或转营他业时应退还集体。

——1981年底《全国农村工作会议纪要》

材料二加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿服务,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。

——2008年10月《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

(1)据材料一、二,比较前后两种土地政策的异同。

(2)据材料二并结合所学知识,简析土地流转政策的作用。

阅读材料,回答下列问题。

材料:19世纪上半期,工业文明以及引发的一系列社会问题,成为时代关注的焦点,工业文明给人类带来的究竟是灾难还是福祉,是以平等为主导的发展,还是以自由为优先的行进,很多思想家在思想领域展开了批判与辩护的激烈交锋。

在工业革命中成长起来的一支庞大的雇佣劳动者,对于他们而言,工业文明带给他们的只是苦难与痛楚,他们成为这种体制的直接牺牲者。因此,工人阶级以及他们的理论家也最早展开了对工业文明的激烈批判。……工人阶级从切身经历中认识到:社会现实中劳动产品全部归属于资本家,导致了财富分配不平等,究其原因是因为劳动权利的丧失。因此,他们从自然法理论出发,要求获得劳动成果的权利,认为这是人的天赋权利。英国一些思想家、政治改革家科贝特、伍勒韦德等人坚决抨击现实社会的不平等。

在对工业文明的一片批判声中,一批思想家也走上前台,发出了另一种声音,他们坚决为现有的工业制度和社会体制辩护呐喊,这批思想家主要为英国经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、马尔萨斯、法国社会学家圣西门、孔德等人。他们一致认同,只有工业文明,只有资本主义的经济自由,才能增进国家的财富,带来社会的进步,实现理想的“文明社会”。

——摘编王斯德主编《世界通史·第二编工业文明的兴盛:16—19世纪的世界史》

评材料中关于工业文明的观点。

(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论:观点明确,史论结合。)

阅读以下材料,回答问题:

材料一 由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡。隋唐时期之所以强调山川形便原则,……元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。另外,无论是基层政区还是上层政区,其地理分布变化的总趋势都是从北密南稀到南密北稀的逆转,由秦代北方是南方的两倍余,到隋代南北大致相等,到清中叶,南方政区近于北方的两倍。

——摘编自周振鹤《体国经野之道》

材料二 1928年7月,国民政府立法规定“市”分特别市和普通市两种,特别市直属国民政府,普通市隶属于省政府。凡首都和人口满百万以上的都市,以及其他有特殊情形的都市,经过中央政府的批准,可以设为特别市。从有关市设置的资料来看,在相当长的时间中,人口和税收是国民政府批准各地设市的主要标准。……在民国时期设立的151个市中,人口规模的等级越高,沿海省份所占的比重也就越高,至于人口数量众多的大城市,可以说绝大多数都集中在沿海省份。

——摘编自吴松弟等的文章

材料三英国英格兰地区1888年建立现代地方制度时,实行新县制,将原来38个传统县改设成48个行政县,……20世纪60年代以来,地方政府多次重组,地方政府总数减少,许多地方政府特别是大都市区地方政府被合并。另外,发达国家的小城市和小城镇非常发达,数量众多。

——王开泳、陈田《国外行政区划调整的经验及对我国的启示》

(1)据材料一,概括中国古代行政区划的基本原则。结合所学知识,简要评述古代地方行政区划变迁。

(2)据材料二,简述近代中国政区变化的特点。结合所学知识,简要分析其原因。

(12分)阅读材料,回答问题。

美国政治学家亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书中描述中国在冷战中的“随机应变”时说:“(20世纪)50年代,中国将自己确定为苏联的一个盟友。然后,在中苏分裂后,它把自己看作反对两个超级大国的第三世界的领袖,这使它付出了高昂代价,而获利却甚少。在尼克松政府做出政策调整后,中国开始寻求在两个超级大国的均势游戏中充当第三方,70年代当美国似乎虚弱之时,它与美国结成了联盟,然后在80年代当美国军事力量增强。而苏联经济上衰弱并陷入阿富汗战争时,它转向与美苏保持等距离。然而,随着超级大国竞争的结束,中国牌变得毫无价值,中国又一次被迫重新确定自己在世界事务中的作用。它确立了两个目标:成为中华文化的倡导者,即吸引其他所有华人社会的文明核心国家以及恢复它在19世纪丧失的作为东亚霸权国家的历史地位。”

评论材料中亨廷顿关于中国外交政策的观点。(12分)

(要求:围绕材料中的观点展开评论;观点明确,史论结合)

阅读下列材料,回答问题。

中国古代治理国家的准则和规范历经变化,逐渐形成中国特有的法律传统。到了近代,受西方的冲击和影响,近代法律制度逐渐在中国形成。

材料一夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

材料二中国传统的法律体系从秦汉时开始形成。张岂之主编的《中国历史十五讲》说:“汉律特别强调皇权至上,法自君出……。其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系‘礼刑一体’的基本框架。”

材料三在清末新政全面开展的过程中,法制改革也被提上议事日程。1902年3月,清廷发布了修订法律的谕旨:“中国律例自汉唐以来,代有增改。……惟是为治之道,尤贵因时制宜,今昔情势不同,非参酌适中,不能推行尽善。近来地利日兴,商务日广,如矿律、路律、商律等类,皆应妥议专夸。”

——张海鹏等《中国近代通史》第五卷

材料四

第二条中华民国之主权,属于国民全体。

第四条中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。

第六条人民得享有各项之自由权:人民之身体,非依法律,不得逮捕、拘禁、审问、处罚;人民之家宅,非依法律不得侵入或搜索;人民有保有财产及营业之自由;人民有言论、著作、刊行及集会、结社之自由;人民有书信秘密之自由;人民有居住、迁徙之自由;人民有信教之自由;中华民国之立法权,以参议院行之。

第十九条参议院之职权如左:一、议决一切法律案。……

第三十条临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

第四十九条法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。但关于行政诉讼及其他特别诉讼,别以法律定之。

——节选自《中华民国临时约法》(1912年)

材料五

第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。中华人民共和国的一切权力属于人民。……

第三十四条中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。

——-1954年《中华人民共和国宪法》

请回答:

(1)材料一反映了先秦时期治理国家的制度体系发生什么变化?(2分)以孔子为代表的儒家学派对此持什么观点? (3分)

(2)根据材料二和所学知识,说明中国古代法律制度的特点。(4分)

(3)根据材料三和所学知识,说明“今昔情势不同”的表现。(4分)

(4)根据材料四、五和所学知识,分别概括出两部宪法的基本原则。(4分)与《中华民国临时约法》相比,1954年宪法具有哪些进步性?(2分)