服饰是时代的特征的折射,如商的“威严庄重”,周的“秩序井然”,战国的“清新”,汉的“凝重”,六朝的“消瘦”,唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”。下列选项中与周的“秩序井然”、战国的“清新”、唐的“丰满华丽”、宋的“理性美”有一定关联的历史现象分别是

| A.宗法制、“百家争鸣”、民主政治、新思潮萌发 |

| B.郡县制、“罢黜百家”、政治腐朽、理学盛行 |

| C.郡县制、“百家争鸣”、国家富强、“经世致用”思想 |

| D.宗法制、“百家争鸣”、国家富强、理学盛行 |

常言道:“一方水土养一方人”,不同的地理环境会造就不同的风土人情。那么古希腊的自然地理环境对希腊文明影响最大的是

| A.君主制的盛行 | B.小国寡民 |

| C.公民政治的盛行 | D.缺乏稳定的文明基础 |

下面是某电视专题片中出现的三组镜头,分别反映了不同朝代为解决洪水灾害,中央政府的运作情况①蜀郡洪水为患,丞相与诸卿拿出治理方案,交给皇帝裁决②渝州发生洪灾,中书省按皇帝旨意起草文件,交门下省审核后,再交尚书省,尚书省交工部、户部办理③徐州府爆发洪灾,阁臣据皇帝旨意写成诏书,直送工部、户部执行赈灾。据所学知识判断,上述历史场景最早出现的朝代分别是

| A.秦、唐、元 | B.汉、宋、明 |

| C.秦、元、清 | D.秦、唐、明 |

明成祖设内阁,作为其侍从顾问;康熙皇帝设南书房,挑选翰林院学士任职。从中我们可以看出

| A.明成祖和康熙帝处于危机境地 |

| B.明清重视翰林院学士 |

| C.翰林院学士享有特权 |

| D.二者都是强化专制皇权的产物 |

《宋代职官大辞典》之《地方行政管理机构》称:“乾德三年(965年)三月,朝廷遣官立转运使,总一道之财赋,此为道一级之设官,”这一举措在政治方面产生的主要影响是

| A.削弱了中央集权 |

| B.剥夺了节度使的权力 |

| C.结束了藩镇割据局面 |

| D.消除了地方割据势力的物质基础 |

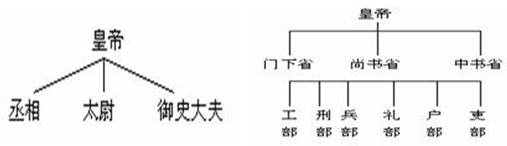

下图是秦与隋唐时期的中央官制示意图,比较两图最能说明的是

| A.唐代中央官吏日渐增多 |

| B.唐代以分散相权而保障君权 |

| C.唐代尚书省权力最大 |

| D.太尉与御史大夫的权力分别下放到兵部与吏部 |