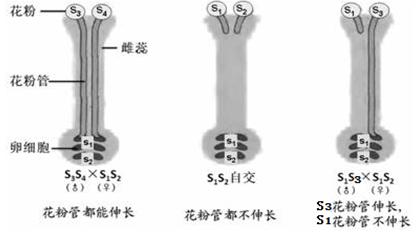

I.烟草是雌雄同株植物,却无法自交产生后代。这是由S基因控制的遗传机制所决定的,其规律如下图所示(注:精子通过花粉管输送到卵细胞所在处,完成受精)。

(1)烟草的S基因分为S1、S2、S3等15种,它们互为_____________,这是_____________的结果。如图可见,如果花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花粉管就不能伸长完成受精。据此推断在自然条件下,烟草不存在S基因的____________个体。

(2)研究发现,S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达,这导致雌蕊和花粉管细胞中所含的________________等分子有所不同。传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解,据此分析花粉管不能伸长的直接原因是 ____________________________ 。

(3)自然界中许多植物具有与烟草一样的自交不亲和性,这更有利于提高生物遗传性状的___________,为物种的进化提供更丰富的____________,使之更好地适应环境。

II.以一个具有正常叶舌的水稻纯系的种子为材料,进行辐射诱变试验。将辐射后的种子单独隔离种植,发现甲、乙两株的后代各分离出无叶舌突变株,且正常株与无叶舌突变株的分离比例均为3:1。经观察,这些叶舌突变都能真实遗传。请回答:

(1)甲和乙的后代均出现3∶1的分离比,表明辐射诱变处理均导致甲、乙中各有 ________个基因发生________ 性突变。甲株后代中,无叶舌突变基因的频率为 ____ 。

(2)现要研究甲、乙两株叶舌突变是发生在同一对基因上,还是发生在两对基因上,请以上述实验中的甲、乙后代分离出的正常株和无叶舌突变株为实验材料,设计杂交实验予以判断。

①实验设计思路:选取甲、乙后代的 ____________ 进行单株杂交,统计F1的表现型及比例。

②预测实验结果及结论:

若F1全为无叶舌突变株,则 ____ ;

若F1 ________ ,则 ____ 。

某植物种群,AA基因型个体占30% ,aa基因型个体占20% ,则:

(1)该植物的A、a基因频率分别是_________、 __________。

(2)若该植物自交,后代中AA、aa基因型个体分别占_______、_________。这时,A、a的基因频率分别是_________、_________。

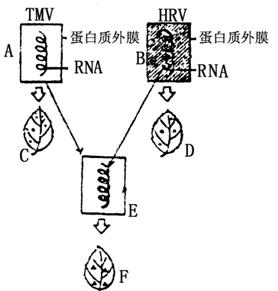

下图中,烟草花叶病毒(TMV)与车前草病毒(HRV) 的结构如A、B,侵染作物叶片的症状如C、D。

(1)用E去侵染叶片F时,叶片F患病的病状与相同。

(2)F上的病毒的蛋白质外壳是以为模板,以为场所合成的,所需的氨基酸来自。

(3)E的子代病毒的各项特性都是由决定的。

(4)本实验证明。

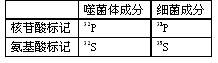

某科学家做“噬菌体侵染细菌实验”时,分别用同位素32P和35S做了标记(见下表):此实验所得结果是子噬菌体和母噬菌体的外形及侵染细菌的特性均相同。请分析:

(1)子噬菌体的核酸分子中含有的上述元素是;

(2)子噬菌体的蛋白质分子中含有的上述元素是;

(3)此实验说明了。

下图是对一块马铃薯甲虫成灾区域先后使用两种杀虫剂处理的实验结果曲线图。(

(1)甲虫抗药性增强是_______的结果。在这里杀虫剂是________因素,而内因是______。

(2)甲虫抗药性增强是通过_______________,代代进行_________________实现的

(3)使用杀虫剂后均有少数甲虫生存,其内在因素是__________________。

(4)曲线回升是通过___________与___________之间的生存斗争实现的。

(5)根据图示,写出提高灭虫效果的有效方法。

胰腺是哺乳动物体内的一种腺体,其中分布有血管和神经。胰腺中有两类组织,一类是腺泡组织,分泌的胰液中含有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等多种消化酶。另一类是胰岛组织,分散在腺泡细胞当中。请根据下面实验回答问题。

| 假设 |

实验过程 |

实验现象 |

| 假设一:胰液的分泌只是由神经调节引起的。即进食后产生的胃酸(盐酸)刺激小肠神经,将兴奋传递给胰腺,促进胰液分泌。 |

A.电刺激支配胰腺的神经 |

少量胰液液分泌 |

| B.把适量稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内 |

大量分泌胰液 |

|

| C.直接将稀盐酸注入狗的血液内 |

不会引起胰液分泌 |

|

| D.切断所有支配胰腺的神经,把与B组等量的稀盐酸从狗小肠的上端注入狗小肠腔内 |

大量分泌胰液 |

|

| 假设二:在胃酸(盐酸)作用下,小肠粘膜产生的某种化学物质,进入血液,随血液循环输送到胰腺引起胰液分泌 |

A.剪取甲狗的小肠(短时间内有生物活性),刮取粘膜并用稀盐酸浸泡,把浸出液中和过滤后注入乙狗的胰腺静脉血液中 |

大量分泌胰液 |

| B.对照实验 |

(1)假设一的实验结果:胰液的分泌不足是由神经调节引起的,还可能与

有关。

(2)假设二的对照实验的处理方法是 。

假设成立的实验现象是 。

(3)假设二的A中盐酸的作用是 。

(4)上述实验证明胰液的分泌过程是由 调节完成的。

(5)当人们知道胰腺内的胰岛细胞能分泌胰岛素后,试图从磨碎的狗的胰腺组织中直接提取胰岛素,但均未成功,其原因是 。