读我国部分省(市、区)第五次(2000年)、第六次(2010年)人口普查相关数据,回答下列问题。

| |

人口年均增长率(%) |

0~14岁比例(%) |

15~64岁比例(%) |

65岁以上比例(%) |

|||

| 2000年 |

2010年 |

2000年 |

2010年 |

2000年 |

2010年 |

||

| a |

3.24 |

12.26 |

8.63 |

76.28 |

81.25 |

11.46 |

10.12 |

| b |

0.74 |

25.99 |

21.88 |

67.9 |

70.52 |

6.11 |

7.6 |

| c |

1.53 |

18.07 |

13.21 |

73.09 |

77.45 |

8.84 |

9.34 |

| d |

1.39 |

31.19 |

24.37 |

64.05 |

70.53 |

4.75 |

5.09 |

| 北京 |

3.8 |

13.6 |

8.6 |

78.0 |

82.7 |

8.4 |

8.7 |

表中a、b、c、d四省区排列可能是

| A.浙江西藏上海江西 | B.西藏浙江江西上海 |

| C.江西上海西藏浙江 | D.上海江西浙江西藏 |

关于北京人口数据说法正确的是

| A.两次人口普查数据变化,养老行业受影响最大 |

| B.人口增长率高,主要是人口出生率高 |

| C.15~64岁人口比例上升,主要是受经济发展的影响 |

| D.65岁以上人口比例上升,主要是人口迁移的结果 |

下列交通运输方式中,来往于武汉一广州两地的客运量,受到武广铁路冲击最大的是

| A.公路运输 | B.航空运输 | C.内河航运 | D.管道运输 |

关于工业区位因素发展变化的叙述,正确的是

| A.随着交通运输的日益紧张,原料地对工业区位的影响逐渐加强 |

| B.高技术产品企业由于技术含量高,对环境的适应性越来越强 |

| C.信息网络的通达性作为工业区位因素的重要性越来越突出 |

| D.劳动力素质对工业区位的影响力在逐渐减弱 |

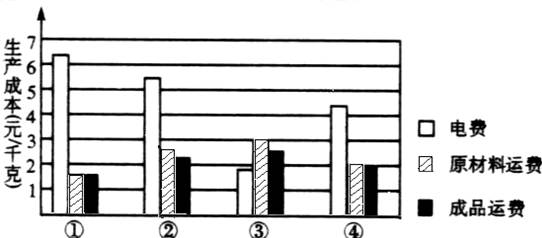

国外一公司打算在我国某地开办一生产企业,他们在①②③④四地进行了选址考察,制作了一幅四地生产成本柱状图(图6)。据图回答第15题。

从生产成本考虑,该企业厂址应选择

| A.①地 | B.②地 | C.③地 | D.④地 |

广东将设立石化、化工园区,实行炼化一体化,并在沿海地区集中布局建设5个石化基地。其主要目的是

| A.提高资源利用率,追求集聚效应 |

| B.开展工业旅游,增加收入 |

| C.便于污染物集中控制 |

| D.降低产品销售费用 |

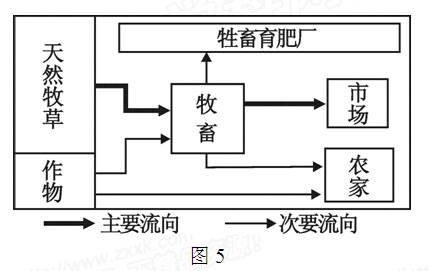

图5所示的农业地域类型是

k

| A.园艺业 | B.游牧业 | C.商品谷物农业 | D.大牧场放牧业 |