史学家顾祖禹曾说,“山西之形势,最为完固……其东,则太行为之屏障,其西,则大河为之襟带,于北,则大漠、阴山为之外蔽,而勾注、雁门为之内险,于南则孟津、潼关,皆吾门户也”。1757年前,山西人口大体在600—900万之间,1840年达到1500万人,人均耕地减半。明清时期,随着晋商兴起,一种新的移民迁出潮也出现了,那就是商业性移民。据此完成下列小题。历史上山西人口多,增长快的原因最可能是

| A.植被覆盖率高 | B.水源充足 |

| C.地形封闭安全 | D.气候湿热 |

山西的商业性移民迁出潮反映出当地

| A.人稠地狭 | B.居民的商业天赋高 |

| C.交通便捷 | D.金融发达 |

“问我祖先来(故乡在)何处,山西洪洞大槐树”。有学者考证,“洪洞古大槐树移民”分布在11个省、市的227个县。对“大槐树’’含义的正确理解是

| A.大槐树遮阳避暑 | B.是人口迁移的集散地 |

| C.大槐树人口众多 | D.交通运输发达 |

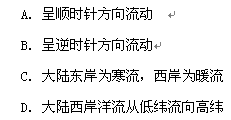

该图中心表示南极,阴影区为3月22日,非阴影区为3月21日,据此回答

此时下列地区的时间是()

| A.SA的地方时是3月22日24时 |

| B.SB的地方时是3月21日24时 |

| C.北京时间为3月22日12时 |

| D.伦敦时间为3月21日6时 |

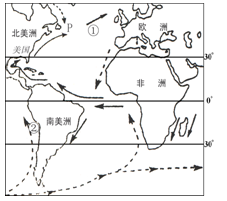

读图3“大西洋洋流分布示意图”,完成28~29题。

北半球中低纬海区洋流分布规律的正确叙述是

洋流对地理环境影响的正确叙述是 ()

| A.洋流①对欧洲西部有减湿作用 |

| B.洋流②对南美洲西岸有增温作用 |

| C.P处因寒暖流交汇形成世界著名渔场 |

| D.美国东岸海域污染物不会影响欧洲西岸 |

2008年4月18日,总投资2200亿元的京沪高速铁路全线开工,它是我国第一条具有世界先进水平的高速铁路,据此结合图回答27题。

京沪高速铁路经过的自然带依次是温带落叶阔叶林带和亚热带常绿阔叶林带,这体现的地带分异规律是

| A.经度地带分异规律 | B.纬度地带分异规律 |

| C.垂直地带分异规律 | D.地方性分异 |

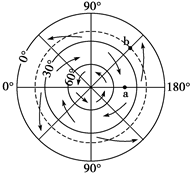

该图是“半球近地面风带分布示意图” ,读图回答25~26题。

图中a处的盛行风向是 ( )

| A.东北风 | B.西北风 |

| C.东南风 | D.西南风 |

图中b处的气候特征是 ( )

| A.炎热干燥 | B.高温多雨 |

| C.温和干燥 | D.温和湿润 |

下列不属于太平洋洋流的是()

| A.千岛寒流 | B.东澳大利亚暖流 | C.拉布拉多寒流 | D.秘鲁寒流 |