(2013·荆州)如图甲所示的是小敏同学在做“探究水的沸腾”实验时的装置,从85℃开始,每隔1min记录一次温度计的示数,直到水沸腾一段时间为止.

(1)实验中小敏发现温度计示数上升较慢,为了使温度计示数上升得快些,她应该.

(2)如图乙所示的是1min时的温度计示数,则此时烧杯中水的温度为 ℃.

(3)小敏的实验记录数据如下表;分析表中数据可知,小敏 min时的记录数据明显有误.

| 时间/min |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 温度/℃ |

85 |

|

91 |

97 |

99 |

99 |

99 |

(4)水沸腾后,从杯口冒出的“白气”是 .(选填“水蒸气”或“小水珠”)

阅读图文,回答问题。

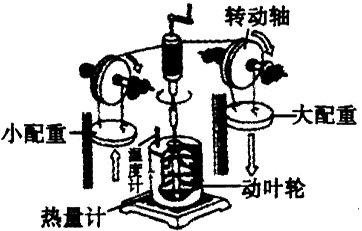

这是一个著名物理学家发现一个伟大定律的实验装置!仔细观察后回答:

(1)如图,装置中的两个配重重力不等,释放后大配重下降,小配重上升;通过反复对调左右两个配重,会使动叶轮不停地转动,从而导致热量计中水的温度________(填变化情况),原因是:________________________,实现的能量转化是:________________________。

(2)科学家某次实验测得数据如下:小配重重力G小=100N,大配重重力G大=520N,每升降一次配重各自移动的距离h=1m,热量计中水的质量m=500g,升降次数与水温变化的关系为:

| 升降次数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 温度变化/℃ |

0.2 |

0.39 |

0.59 |

0.78 |

0.98 |

1.18 |

通过分析数据,科学家得出了结论:在上述现象中能量是守恒的!请你帮他补出计算、判断过程(只需分析一次实验):

(3)知道吗?这个著名物理学家叫焦耳!这个伟大的定律叫能量守恒!刚才你所经历的正是这个伟大工作的一个缩影。请就此谈一点你的感受。

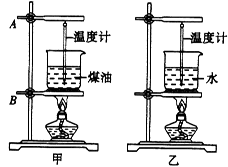

某同学学习了燃料的热值后,自己设计了一个实验探究煤油和菜籽油的热值大小关系。他实验时组装了如图所示的两套规格完全相同的实验装置,记录结果见下表:

| 燃料 |

加热前的水温/℃ |

燃料燃尽后的水温/℃ |

| 煤油 |

25 |

44 |

| 菜籽油 |

2.5 |

34 |

(1)在安装、调整实验器材时,合理的顺序是(甲图中):应先调整、固定________的位置(选填“A”或“B”)。

(2)为了保证实验结论的可靠,小明同学选择了两套相同的装置,在实验中还应控制:煤油和菜籽油的________及________相同。

(3)通过表中记录的数据,你认为煤油和菜籽油两种燃料中,热值较大的是________。

(4)该同学实验前用天平测出了烧杯中水的质量及两灯中燃料的质量,并根据记录的数据,利用公式Q吸=cm(t-t0)计算出了水吸收的热量,然后再利用这个热量计算出煤油的热值,发现结果与课本中给出的煤油热值相比________(选填“偏大”、“偏小”或“相等”)。观察装置图,请你分析原因是:________________________________________。

某实验小组利用如图所示的实验装置粗略测量蜡烛的热值q,图中A为穿有小木棍的容器(内装有水),B为下部开了许多通气孔的罩子。

(1)观察实验装置可知,实验小组同学是通过测量________________________间接测量蜡烛燃烧放出的热量;

(2)要完成本实验,除了图中的实验器材,还必需的测量工具是________________________和________________________;

(3)某次实验测得的数据如下表,则粗略测得这支蜡烛的热值q=________J/kg。

| 物理量 |

测量值 |

| 容器中水的质量m/g |

150 |

| 容器中水的初温t1/℃ |

25 |

| 容器中水的末温t2/℃ |

40 |

| 燃烧前蜡烛的质量m1/g |

20.6 |

| 燃烧后蜡烛的质量m2/g |

20 |

(4)本实验测出的热值会比真实值更________,造成这一偏差的原因是________________(写一条即可)。

小明设计了如图所示的实验装置来探究水和食用油的吸热本领。

(1)写出调整实验器材的方法步骤。

________________________________________________________________________

(2)依据小明的探究方案,实验探究过程中,除了选用相同规格的烧杯和酒精灯,还需要控制不变的量有哪些?

________________________________________________________________________

(3)实验探究记录数据如下表。

| 加热时间 t/min |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 水的温度 /℃ |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

40 |

| 食用油的温度 /℃ |

30 |

32.5 |

35 |

37.5 |

40 |

42.5 |

47 |

47.5 |

50 |

52.5 |

55 |

在这些数据中,哪一个最可能是由于测量或者记录的疏忽而产生了错误。分析实验数据,可以得出的结论是什么?

________________________________________________________________________

小明为比较“不同物质的吸热能力”设计了如下的实验方案:将质量相同的水和煤油分别装入烧杯中,固定在铁架台上,用两个相同的酒精灯同时加热水和煤油,实验装置如图所示,实验时每隔一段时间同时测量水和煤油的温度。

(1)在安装、调整实验器材时,科学合理的顺序是(图甲中):先调整固定________位置,再调整固定________的位置(两空均选填“A”或“B”)。

(2)下表是小明记录的数据,由表格可知,小明是通过观察比较________的多少,来比较水和煤油的吸热能力的,小明得出的结论是________________________________________

________________________________________________________________________。

| 物质 |

次数 |

质量m/kg |

升高的温度 Δt/℃ |

加热的时间 t/min |

| 水 |

1 |

0.1 |

10 |

2 |

| 2 |

0.2 |

10 |

4 |

|

| 煤油 |

3 |

0.1 |

10 |

1 |

| 4 |

0.2 |

10 |

2 |

(3)若水的比热容为4.2×103J/(kg·℃),请你计算出第一次实验中,水吸收的热量是________J。