明清时期,中国农耕文明发展到一个新的高峰,并分离出一些迥异于传统经济模式的变异,这些变异带有向工业文明演进的趋向。这里的“变异”主要是指

| A.私营手工业占据了手工业的主导地位 |

| B.“机户出资,机工出力”的雇佣关系产生 |

| C.以经济功能为主的工商业市镇出现 |

| D.白银逐步成为普遍流通的货币 |

"大革命失败了,现实给年轻的中国共产党上了残酷的一课。"(大型电视记录片《复兴之路》解说词)中国共产党从"残酷的一课"中学习到

| A. | 掌握革命和武装领导权的重要性 | B. | 进行土地革命的必要性 |

| C. | 把反帝斗争作为革命的首要任务 | D. | 注重加强党内民主建设 |

20世纪初来中国访问的美国学者杜威在写给女儿的信中说:“要使我们国家14岁多的孩子领导人们展开一场大清扫的政治改革运动,并使商人和各行各业的人感到羞愧而加入他们的队伍,那是难以想象的。这真是一个了不起的国家……”这次运动是指

| A.太平天国运动 | B.五四运动 | C.辛亥革命 | D.国民革命运动 |

1913年,某身着日式服装的革命党人途遇一老农,老农询问其国籍,某称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者,”当被告知亦为中华民国人时,老农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”这表明

| A.国内民众的反日情绪强烈 | B.革命党人处于不合法状态 |

| C.辛亥革命对农村影响有限 | D.农民阶级不支持辛亥革命 |

甲午中日战争WWW.K**S*858$$U.COM是中华民族历史上一次深重灾难,但危机也是转机,正是这场战争,促成了自鸦片战争以来前所未有的民族觉醒。这场战争使中国社会发生的巨变不包括

| A.列强侵华以商品输出为主转变为以资本输出为主 |

| B.先进的中国人向西方学习的内容由“重其器”转变到“重其制” |

| C.列强侵华由欲灭清王朝为主转变为以华制华、扶持清政府 |

| D.救国之路的主要探索者由开明地主、农民转变为资产阶级 |

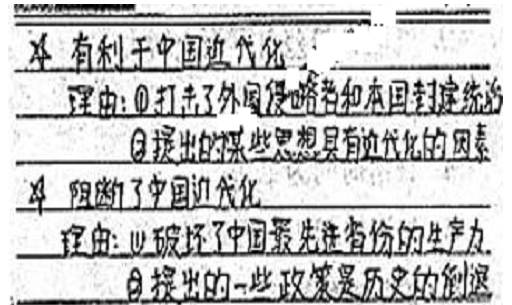

图为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的不同评价。据此,推断他学习的内容是:

| A.太平天国运动 | B.义和团运动 |

| C.辛亥革命 | D.北伐战争 |