研究人员发现甲、乙两种植物可进行种间杂交(不同种生物通过有性杂交产生子代)。两种植物均含14条染色体,但是两种植株间的染色体互不同源。两种植株的花色各由一对等位基因控制,基因型与表现型的关系如图所示。研究人员进一步对得到的大量杂种植株X研究后发现,植株X能开花,且A1、A2控制红色素的效果相同,并具有累加效应。下列相关叙述中不正确的是 ( )

| A.植株X有三种表现型,其中粉红色个体占1/2,植株Y产生配子过程可形成14个四分体 |

| B.植株X不可育的原因是没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,不能形成正常的配子 |

| C.图中①处可采用的处理方法只有一种,即用秋水仙素处理植株X的幼苗,进而获得可育植株Y |

| D.用①处所用处理方式处理植株Z的幼苗,性成熟后自交,子代中只开白花的植株占1/36 |

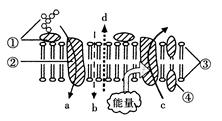

下图为细胞膜结构及物质跨膜运输示意图,正确的是

| A.②和④都有极性部分而没有非极性部分 |

| B.①②④都能运动,而③不能运动 |

| C.c可代表小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖 |

| D.被动转运也可能与膜蛋白有关 |

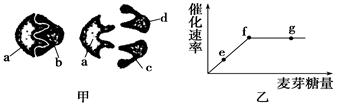

下图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是

| A.该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶 |

| B.限制f~g段上升的原因是酶的数量,故该实验中“麦芽糖酶的量”是无关变量 |

| C.如果温度升高或降低5℃,f点都将下移 |

| D.可用本尼迪特试剂鉴定麦芽糖酶是否完成对麦芽糖的催化分解 |

对某动物细胞进行荧光标记实验,如下示意图所示,其基本过程:①用某种荧光染料标记该动物细胞,细胞表面出现荧光斑点。②用激光束照射该细胞表现的某一区域,该区域荧光消失。③停止激光束照射一段时间后,该区域的荧光逐渐恢复,即又出现了斑点。上述实验不能说明的是

| A.细胞膜具有流动性 |

| B.荧光染料能与细胞膜组成成分结合 |

| C.根据荧光恢复的速率可推算出氨基酸等物质被细胞吸收(跨膜运输)的速率 |

| D.根据荧光恢复的速率可推算出膜中蛋白质或脂质的流动速率 |

将萤火虫腹部末端的发光器切下,干燥后研成粉末。将粉末装入试管,滴加蒸馏水,使之混合,则有淡黄色荧光出现,2min后,荧光消失了。接着若在试管中滴加葡萄糖溶液,荧光不能恢复,如果滴一点ATP溶液,荧光将恢复。下列相关叙述中,错误的是

| A.滴入蒸馏水发出荧光,是由于试管内有荧光物质和ATP |

| B.荧光消失是由于该实验中ATP—ADP循环无法进行 |

| C.滴加蒸馏水,荧光出现2 min后才消失,说明细胞内含有大量的ATP |

| D.实验说明,生命活动所需的直接能源物质是ATP而不是葡萄糖 |

以紫色洋葱鳞茎表皮为材料观察植物细胞质壁分离现象,下列叙述错误的是

| A.在发生质壁分离的细胞中能观察到紫色中央液泡逐渐缩小 |

| B.滴加30%的蔗糖溶液比10%蔗糖溶液引起细胞质壁分离所需时间短 |

| C.发生质壁分离的细胞放入清水中又复原,说明细胞保持活性 |

| D.用高浓度的NaCl溶液代替蔗糖溶液不能引起细胞质壁分离 |