【中外历史人物评说】

阅读下列材料,回答问题。

材料一

御史台是唐代的最高中央监察机关。唐太宗注意以御史治吏。他采纳御史大夫李乾祐的奏请,增设殿中侍御史和监察御史各二人。贞观末年,"于台中置东西二狱",委御史台有"鞠(审问)裳禁系"之权。

--摘编自邱永明《中国古代监察制度史》

材料二

人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?故君失其闻,臣亦不能独全其家。至于隋炀帝暴虐,臣下树口,卒令不闻其过,遂至灭亡……朕每闲居静坐,则自内省。恒恐上不称天心,下为百姓所怨。但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞。

--摘自吴兢《贞观政要》卷二《求谏》

(1)据材料一,概括唐太宗以御史治吏的主要特点。

(2)材料二中唐太宗认为隋亡的主要原因是什么?综合上述材料,分析唐太宗是如何做到君明臣廉的。

历史上重大改革回眸

材料从1958年直到文革时期,我国实行严格的户籍管理制度,对从农村迁往城市,集镇的严加限制,对从集镇迁往城市的也严加限制。文革结束后几年,为了稳定社会秩序,国家先后出台了一些农转非(农业户口转为非农业户口)政策。比如,允许城市职工在农村的年迈父母、病残或家庭有困难的下乡知识青年等“农转非”。1984年,越来越多的农民转向集镇务工、经商,他们迫切要求解决集镇落户问题。1984年10月,国务院出台政策规定:凡申请到集镇务工、经商的农民和家属,公安部门应准予在集镇落户。20世纪90年代,随着计划经济逐步退出和市场经济的兴起以及国家城市化进程建设,1997年全国各类流动人口达1.1亿。1998年7月,国务院对户口管理作了“四项改革”:对要求随父母在城市落户的未成年人、已在投靠的配偶所在城市居住一定年限的公民、需到城市投靠子女的公民、在城市投资及购买商品房的公民及其直系亲属符合当地政府有关规定的,均可准予在城市落户。

——摘编自李平《新中国户籍管理制度的变迁》等

(1)根据材料概括“文革”前后我国户籍管理政策的变化趋势,结合材料和所学知识指出导致其变化的体制背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析说明新时期我国户籍管理制度调整的积极意义。

阅读材料,完成下列要求。

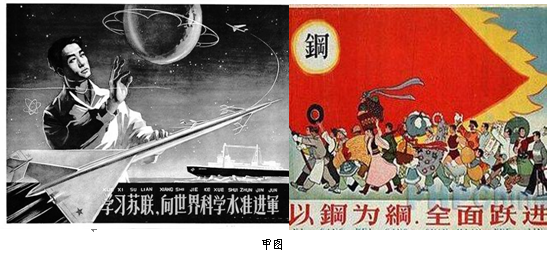

材料下面甲乙两组图片是新中国两个不同时期的工业化宣传画。

回答问题:从图甲到图乙,能够反映建国以来我国工业化变化的多种趋势,指出其中的一个变化趋势,并结合所学知识进行说明。(要求:趋势变化提炼正确,并符合历史真实;能够史论结合的进行说明。)

阅读材料,回答问题。

材料一20世纪初,两广总督陶模在广东境内的广海、宝璧、龙骧、江大、江巩、江固7舰置设无线电台,开启船舶局之建设……“专为江防通信之用”。同时在广州、威远、马口、前山、军署5地置设无线电台,从而又开启陆地局之建设……“专为传递军政消息,民间不能享用”。1905年,直隶总督袁世凯于直境海圻、海容、海筹、海琛4舰置设无线电台,仍军用。同时又在南苑、保定、天津3地置设无线电台,亦军用。1908年,两江总督端方在上海吴淞口建设无线电台,为海军军舰通信之用,“是为我国海岸电台设立之始”。至此,近代中国无线电报建设已全面开启。在此前后,清政府又于崇明、上海、北京等地增设陆地局,用于公共通信。清末10年中国已建船舶局、陆地局各11处,另建有海岸局1处,主要分布在粤、沪、津、京等部分沿海省份以及首都地区。

材料二民国后,船舶局、陆地局与海岸局皆陆续获得添增。至1925年,船舶局已有应瑞、肇和、通济等52处,其中有清凌局用于气象,另有华甲、华乙、华丙、华丁、海天5局做商用。陆地局增达90余处,其中已有哈尔滨、张家口、北京、武昌、汕头等26处用于公共通信。……民国北京政府因应船舶间通信之需,增广州、青岛、营口等海岸局12处,仅葫芦岛、上海高昌庙2处为军用,余10处皆为民用。12处海岸局部办有三属:隶交通部有北京、天津、张家口等18局;隶陆军部有南苑、保定、天津3局;隶海军部有上海高昌庙、厦门等40局。省办主要有四属:隶东三省有哈尔滨、东江、营口等70余处;隶广东有广州、威远、广海等12处;隶云南有昆明2台;隶江苏有南京、南通2台。除船舶局外,陆地局和海岸局大抵分布在东部沿海的奉吉黑、直隶、山东、江苏、福建、广东等省,西南西北边疆的云南、新疆、蒙古等省,以及中部的湖北、河南等省。而湖北、河南各仅1处,余则全在沿海及沿边省份。

——根据夏维奇《“缓慢”抑或“迅速”——论民国北京政府时期的电报发展》改编

(1)根据材料一概括清末无线电发展的特点。结合所学知识分析这些特点出现的历史背景。

(2)根据材料二,指出民国北京政府时期与清末相比较无线电报业发展呈现出的发展趋势。结合所学知识分析其影响。

【中外历史人物评说】

材料一 康熙以宽仁治人,晚年勤躯已倦,吏治十分腐败。当考官,收孝廉的钱;当军官,吃空额,捞军饷;收捐赋,火耗加到三成以上,几乎到了“人人顽劣无耻,个个面目可憎”的地步。雍正“以义正之”,冷面冷心,痛加整顿,这就得罪了最大的既得利益集团。清欠亏空,得了个“抄家皇帝”的绰号。安插密探巡访民情官隐,建立密折专奏制度,落下个怀疑诛忠的恶名。摊丁入亩、耗羡归公、士绅一体当差纳粮,动了官绅地主的钱袋子,触了“官怒”。文字狱得罪了天下读书人,落了个好谀任佞的恶名……雍正的丑恶形象在这些官员、读书人的“口诛笔伐”中,进入了老百姓的意识。套用他自己的话讲,正所谓:“做事易,成事难;成事易,守事难;得名易,保名难;保名易,全名难。”

——江天一《“圆明居士”如何成为“雍正皇帝”》

材料二 雍正本人是有作为的、对中国历史发展做出贡献的君主,而雍正朝,上承康熙,下启乾隆之治,使康雍乾三朝持续发展,成为清朝的鼎盛时期。更有甚者,雍正立志清除历史上遗留下来的数百年积弊,所实行的摊丁入亩政策,成功解决中国古代历史上的人口税问题,是巨大创举。所实行的耗羡归公和养廉银政策,具有现代财政预算、财政管理的意义。

——冯尔康《雍正继位新探》

(1)根据材料一,分析雍正帝施政的背景,并概括其经济措施。

(2)根据材料一、二,并结合所学知识,分析说明雍正帝与康乾盛世的关系。

【20世纪的战争与和平】

1943年1月美英召开卡萨布兰卡会议,会上双方达成以下内容:

地中海方面:1.攻占西西里岛,目的是——(1)使地中海的交通线更为安全。(2)减轻德军对俄国前线的压力。(3)加强对意大利的压力。……

卡萨布兰卡会议期间,罗斯福总统单独会见了艾森豪威尔将军,艾森豪威尔将军回忆说“……他(罗斯福)还机智地指出,既然法国人想迫切取得大量的军事装备,那我们就可以此为条件,采取要他们服从美国在欧洲方面的战略观点,使用他们的基地,并逐步撤换反对美国政府的法国官员,这是完全适当的。如果他们在这些重要问题上不支持我们,那武装他们显然是无用的。”

——朱贵生王振德张春年等《第二次世界大战史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析卡萨布兰卡会议召开的背景,并指出会后盟军进行的重大军事行动的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美国参加世界反法西斯战争的目的。