城镇化正在深刻地改变着中国。

材料一:城镇化加快了中国农村现代化的进程,今天,中国的城镇人口已经超过了农村人口,“农耕社会,乡土中国”逐渐转变为“工业社会,城市中国”。一个全新的城市文明时代正在悄然 到来。 在城镇化的浪潮中,随着城镇化的推进,许多村庄将逐渐消失,不少独特的、传统的乡村文化随之消亡。

材料二:中央城镇化工作会议2013年12月12日至13日在北京举行。会议内容丰富,明确了推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率、建立多元可持续的资金保障机制、优化城镇化布局和形态、提高城镇建设水平和加强对城镇化的管理等六大任务。在城镇化的六大任务中,推进农业转移人口市民化被排在了第一位,充分体现了以人为核心的城镇化战略。

(1)面对城镇化的浪潮,有同学认为:“我们不能让这些乡村文化消亡。” 结合材料一,运用“传统文化的继承”知识分析这一观点的合理性。

(2)结合材料二,运用主次矛盾辩证关系的有关知识,谈谈你对“以人为核心的城镇化战略”的认识。

(原创)我国政府高度重视发展同非洲国家的合作和不同文明间的对话交流,积极帮助非洲国家发展。阅读材料,回答问题。

材料一:新中国成立以来,中非文化交流合作密切,有力推动了中非友好关系的开展。开展中非文化交流互鉴与合作是推动中非关系全面、协调、可持续发展不可或缺的一环,也是在对外文化工作中贯彻科学发展观的重要体现,对充实中非新型战略伙伴关系内涵、维护世界文化多样性、加强发展中国家在国际文化事务中的话语权等均具有积极作用。

材料二:2014年非洲地区暴发严重的埃博拉疫情。人们对病毒的认识和斗争是不断深化发展的。1976年最早暴发埃博拉疫情时,人们不知道病毒的来源和传播方式,因此没有有效的防制手段;随着研究的深入,现在可以确定病毒来源于动物,人与人之间主要是通过接触传播,因此主要防止疫情蔓延的办法是把患者隔离,切断传染源,控制疫情。目前尚无有效抗病毒疫苗和治疗药物,防止疫情暴发也暂无有效办法,人类对该病毒的认识和防控,还是一个相当长期和艰巨的任务。人类要彻底战胜埃博拉病毒,需要准确掌握发生条件、传播方式、研制疫苗等许多步骤,是一个在认识和实践中不断积累经验而逐步实现的过程。随着研究的不断深入,相信人类与病毒的斗争会在不远的将来最终取得成功。

(1)结合材料一,从文化生活的角度说明应如何认识中非文化交流。

(2)结合材料二,运用“唯物辩证法发展观”的知识,说明人类战胜埃博拉病毒过程。

材料一:2006年至2013年,我国稻谷、小麦、玉米、棉花、大豆生产成本年均增长率分别为11.0%、11.6%、11.6%、13.1%、12.0%,且这一趋势还在延续。目前农民每亩地的净收益只有682元,比上年下降2.4%,很多农民感叹,“辛苦种地一年不如外出打工一月。”

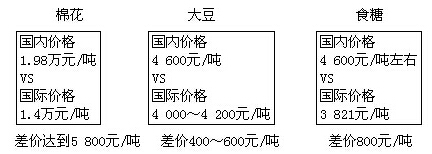

材料二:近年主要农产品国内外价格对比

按照WTO规定,中国政府的农业价格补贴、投资补贴和投入补贴最高可以达到农业产值的8.5%。但我国迄今为止这类补贴为每年2200多亿元,离8.5%的限度至少还有1004亿元(即121亿美元)的支持空间。

(1)材料一、材料二分别反映了我国农业当前存在的哪些问题?

(2)运用经济生活知识分析,如何解决上述材料中我国农业存在的问题。

【原创】一部好的作品,应该坚持经济效益和社会效益的统一。阅读材料,回答问题。

材料一:52年前,话剧《霓虹灯下的哨兵》由中国人民解放军南京部队前线话剧团首演,剧本以“南京路上好八连”的事迹为题材,反映了中国人民解放军解放初期在霓虹灯闪烁的大上海经历的一场特殊斗争。52年过去了,这部优秀的文艺精品由上海广播电视台的主持人们重新演绎,再次搬上话剧舞台,演出上座率在九成以上,总票房逾百万。该话剧是一部口碑与市场双赢的作品,是传得开、留得下的一部作品。

材料二:习近平在文艺工作座谈会上强调,一部好的作品,应该是把社会效益放在首位,同时也应该是社会效益和经济效益相统一的作品。文艺不能当市场的奴隶,不要沾满铜臭气。优秀的文艺作品,最好是既能在思想上、艺术上取得成功,又能在市场上受到欢迎。

材料三:习近平在文艺工作座谈会上指出,广大文艺工作者要高扬社会主义核心价值观的旗帜,把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现地体现在文艺创作之中,用栩栩如生的作品形象告诉人们什么是应该肯定和赞扬的,什么是必须反对和否定的,做到春风化雨、润物无声。要把爱国主义作为文艺创作的主旋律,引导人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强做中国人的骨气和底气。

(1)结合材料一、二,用唯物辩证法的实质和核心的知识,谈谈话剧《霓虹灯下的哨兵》获得成功给我们的启迪。

(2)结合材料三,用发展中国特色社会主义文化的知识,分析把社会主义核心价值观体现在文艺创作之中的原因。

阅读材料,完成下列要求。

党的十八届四中全会,审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。作为新中国历史上第一个关于法制建设的决定、作为指导新形势下全面推进依法治国的纲领性文件,必将对建设社会主义法治国家产生深远影响。

材料一:社会主义法治的历史进程:1997年党的十五大,把依法治国确立为党领导人民治国理政的基本方略,把依法治国,建设社会主义法治国家确立为治国理政的建设目标,实现了从法制向法治的历史性转变;2002年党的十六大,提出发展中国特色社会主义民主政治,必须坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,提出推进依法行政;2004年党的十六届四中全会,确立了党的“科学执政、民主执政、依法执政”的执政原则,为推进依法治国、建设社会主义法治国家指明了方向;2007年党的十七大,提出依法治国是社会主义民主政治的基本要求,强调要全面落实依法治国基本方略,加快建设社会主义法治国家;2012年党的十八大以来,确立了法治中国建设的新目标。坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推荐你,坚持发展国家、法治政府、法治社会一体建设。

材料二:《决定》指出,法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。各级政府必须坚持在党的领导下、在法制轨道上开展工作,创新执法体制,完善执法程序,推进综合执法,严格执法责任,建立权责统一、权威高效的依法行政体制,加快建设职能科学、权责法定,执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

(1)结合材料一,运用“求索真理的历程”的相关知识,说明我国依法治国理论历史进程的哲学依据。

(2)结合材料二,运用“为人民服务的政府”的知识,说明建设社会主义法治政府有什么现实意义?

2014 年,我国拉开了新一轮改革的序幕,经济社会整体运行良好;2015 年,中国进入全面深化改革年。阅读图表回答问题。

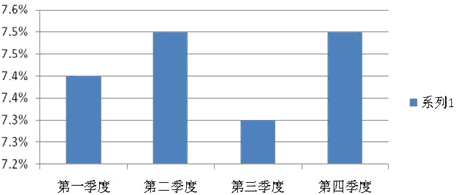

材料一:2014年中国大陆国内生产总值(GDP)同比增长数据

注:年初预期目标为 7.6%;2014 年我国万元 GDP 能耗下降 3.7%。

2014 年中国大陆相关经济发展数据

| 项目 |

固定资产投资 |

城乡居民人均收入同比增长 |

|||

| 各区域 |

东部 |

中部 |

西部 |

城镇 |

农村 |

| 16.1% |

18.3% |

20.4% |

9.7% |

12.4% |

|

(1)解读材料一蕴含的经济信息。

材料二:2015年1月1日起,新修订的《环境保护法》开始实施。这部被称为史上“最严”的环保法从多个角度体现出前所未有的环境保护治理力度。在此之前的2014年7月18日,环境保护部等6个部门印发《大气污染防治行动计划情况考核办法(试行)实施细则》。据科学论证评估,大气污染防治行动计划共需投入17500亿元,将通过五个渠道筹集:按“谁污染谁负责”的原则由企业承担;积极引入社会资本和民间资本进入大气污染防治领域;通过价格杠杆疏导部分治理成本;地方政府加大民生领域“煤改气”、黄标车和老旧车辆淘汰等政策支持力度;中央财政设立专项资金,“以奖代补”,加大对重点区域大气污染防治的支持力度。

(2)运用《经济生活》的有关知识,说明材料二中的做法对企业经营的积极意义。(10 分)