“工业革命的实质既不是发生在煤炭、钢铁、纺织工业中引人注目的变革,也不是蒸汽机的发展,而是以竞争代替了先前主宰着财富的生产与分配的规章条例。……比技术革新影响更深刻的,是经济社会运行规则的变化。”这里的经济社会运行规则是指

| A.工厂制组织形式 | B.自由主义经济政策 |

| C.机器大工业生产 | D.工业城市生活方式 |

2011年2月11日,巴西、德国、印度和日本“四国联盟”高级外交官在美国纽约联合国总部发表声明,主张安理会同时增加常任和非常任理事国席位,新增常任理事国应包括这四个国家。在四国谋求联合国常任理事国的问题上,各常任理事国态度不一,美国坚决反对德国“入常”但支持日本,而中国则坚决反对日本“入常”。四国“入常”及各常任理事国的不同态度反映了

①国家利益决定国家关系②意识形态决定国家关系

③经济地位影响政治地位④联合国成为谋取利益的工具

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.②④ |

美国前国防部长麦克纳马拉评价越南战争时说:“无论是我们的人民,还是我们的领袖,都不是万能的。我们并不拥有天赋的权力,来用我们自己的理想或选择去塑造任何其他国家。”麦克纳马拉认为美国在越南战争中失败的原因是

| A.按自己的意愿去发动战争 | B.按自己的标准去改造他国 |

| C.按自己的意愿去选择盟友 | D.美国的霸权主义政策 |

对20世纪60~80年代美苏关系的概括,较为全面的是

| A.苏联不断加强对外扩张,美苏争夺世界霸权 |

| B.美苏对峙,互有攻防,双方争夺世界霸权 |

| C.美国采取强硬政策遏制和反击苏联的全球扩张 |

| D.美苏争夺全球战略优势,军备竞赛不断升级 |

由于英国的支持,雅尔塔会议同意法国参加战后对德国的分区占领。英国此举是

| A.肯定法国为打败法西斯所作的重大贡献 | B.作为对法国战争损失的补偿 |

| C.让法国再次强大借以恢复经济 | D.借法国牵制德国的重新强大 |

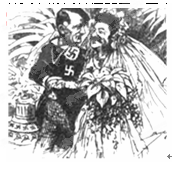

下图是有关希特勒与斯大林关系的讽刺性漫画。图中新郎结婚的目的在于

| A.化解苏联对德日反共条约的疑虑 | B.方便德国与东南欧独裁政权合作 |

| C.壮大德国实力以阻吓美国的干预 | D.免除德国东顾之忧以便对付英法 |