阅读材料,完成下列要求。

材料一 从商周开始,中国的城市主义就与国家的演进联系在一起。其城市的建设服务于国家的管理,大城市的规划要遵循“奉行天道”的原则。唐宋时期,中国的城市主义正在汲取新的营养,有了新的内容。唐代通过放宽对商业的限制,促进了商业性的大都市日益繁荣,如扬州、益州;宋朝鼓励贸易的发展,极大地刺激了国际性商业大都市的发展,如广州、漳州、泉州……然而到了1600年左右,从漳州的码头和货栈可以明显地看出,中国城市的活力开始消散。

——摘编自《全球城市发展史》

材料二 就整个欧洲而言,工业革命之初的1800年,超过10万人口的城市只有23个,城市人口总数只有550万,而到1900年,超过10万人口的城市则达到了135个,城市人口总数达到了4600万。城市人口的年平均增长率达到了2.15 %。如果放宽尺度,把有一万人口以上的城镇,作为真正的城市化的总标志,那么英国和荷兰就是欧洲城市化程度最高的国家。1946年,欧洲各国居住在一万人口以上的城镇人口,在全国总人口中的比例,英国和荷兰为70%,意大利为53%,德国为47%,比利时为45%,而法国只占33%。

——都宏桂《城市化与近代西方的杜会变迁》

(1)依据材料一、二,指出中国古代城市和欧洲近代城市发展的主要原因有哪些。

(2)依据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代城市发展与近代欧洲城市发展的最终结果或趋势,并从中外对比的角度分析其原因。

阅读下列材料,回答问题。

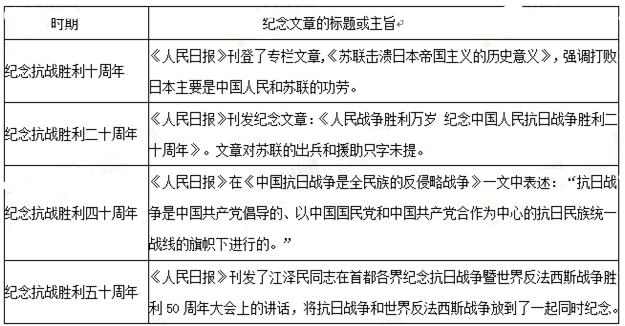

(1)在抗战胜利原因的分析上,材料中纪念抗战胜利二十周年与十周年时期的文章相比,有何变化?分析变化的原因。

(2)在抗战胜利原因的分析上,材料中纪念抗战胜利四十周年与表中的前两个时期的文章相比,更突出了哪些方面的内容?产生不同的原因是什么?

(3)五十周年的纪念讲话,又增加了什么新视角?结合上述材料内容,请你较为全面、客观的表述抗日战争的性质。

(4)上述材料说明,在研究、评价历史的过程中,可能会受到哪些因素的影响?

历史上,中俄两国选择了不同的革命道路。

阅读材料,回答问题。

材料一在列宁登上历史舞台之前,俄国曾经出现过许多共产主义小组。其中,一个名叫维拉•扎苏里奇的女共产主义者给马克思写了一封信,在信中她问道:马克思提出的与大工业、工人阶级紧密联系的社会主义,是否可以在俄罗斯实现?马克思回答说,应该首先在欧洲发达国家实现。

——《大国崛起》

材料二……根据列宁的观点,社会主义革命不仅能够在具有阶级觉悟的无产阶级的高度发达的资本主义国家爆发;它也可以在一个不很发达国家(俄国)开始,然后再影响其他国家,最终在全世界得以传播。

——(美)曼弗雷德•马伊《一口气读完世界历史》

材料三

请回答:

(1)比较材料一和材料二,说明列宁和马克思的主张的不同

(2)根据材料三结合所学知识指出,中国革命与俄国革命道路各有什么特点?

(3)谈谈你对中俄两国选择不同革命道路的认识。

政治制度是人类社会发展到一定历史阶段的产物。借鉴、汲取古今中外政治制度的经验教训对推进社会主义民主政治建设大有裨益。阅读下列材料,并回答问题。

材料一从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——齐涛《资政通鉴•中国历代政治制度得失》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、唐、明三代的表现。

材料二臣窃闻东西各国,皆以立宪开国会之故。国会者,君与民共议一国之政法也。盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,东西各国皆行此政体,故人君与千百万国民,合为一体,国安得不强?……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——康有为《请定立宪开国会折》

(2)据材料二,概括指出康有为提出了怎样的政治设想。并结合所学知识说明上述观点产生的主要原因。

材料三孙中山是中国近代政治文明——共和制的重要催生人。他的学说是“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以创新”。

——《中华文明史》第4卷

(3)依据材料三并结合所学知识,简要概述孙中山为创立和维护民主共和制度作了哪些努力?

(4)综观以上材料,归纳人类民主政治发展的基本趋势。

科举制度称为中国的第五大发明,对古代中国的政治、文化和社会生活都产生了深远影响。

阅读下列材料:

材料一开元、天宝中……足以进士为上林隼逸,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周闻天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,成出于是。

——(唐)杜佑《通典》卷15《选举三》

材料二说到科举,人们总要提起唐太宗的“天下英雄尽入吾毂中”的话。……与李世民这句名言很相似,清代乾隆年间大学士鄂尔泰在有人批评八股取士时也说过:“牢笼志士,疆策美才,其术美善于此。”一“入毂”一 “牢笼”、“疆策”,两者似乎井无二致,都是利用科举考试为君主服务。

——过常职《唐代反科举思潮与科举考试的利弊》

材料三今日之患,在吾民智不开,故虽多而不可用。而民智不开之故,皆以八股试士为之。学八股者,不读秦汉以后之书,更不考地球各国之事,然可以通籍累至大官。今群臣济济。然无以任事变者,皆由八股致大位之故。故台辽之割,不割于朝廷,而割于八股;二万万之款,不赔于朝廷,而赔于八股。

——康有为《康南海自编年谱》

请回答.

(1)据材料一、二,指出两者对科举制度的态度有何不同?(2分)

(2)材料三中康有为把清廷割地赔款都归咎予八股取士。你是怎样理解的?说明理由。(2分)

(3)根据以上材料,结合所学知识,以“千秋功过话科举”为主题进行论证。(8分)(要求:观点准确,史论结合。逻辑产密,表述清楚。 )

地方政治制度是中央集权制度的重要组成部分。

阅读材料,回答问题。

材料一周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣……甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记•秦始皇本纪》

材料二诸侯王,高帝初置,金玺绶,掌治其国。有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群卿大夫都官如汉朝……武帝改汉内史为京兆尹,中尉为执金吾,郎中令为光禄勋,故王国如故。损其郎中令,秩千石。改太仆曰仆,秩亦千石。成帝绥和元年(公元前8年)省内史,更令相治民,如郡太守,中尉如郡都尉。

——[东汉]班固《汉书》卷一九《百官公卿表》

材料三行中书省,凡十一,秩从一品,掌国庶务,统郡县,镇边疆,与都省为表里。国初,有征伐之役,分任军民之事,皆称行省,未有定制。中统、至元间,始分立行中书省,因事设官,官不必备,皆以省官出领其事。其丞相,皆以宰执行某处省事系衔。其后嫌于外重,改为某处行中书省。凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史•百官志》

材料四在史学里,制度本属一项专门学问。……任何一制度之创立,必然有其外在的需要,必然有其内在的用意,则是断无可疑的。纵然事过境迁,后代人都不了解了,即其在当时也不能尽人了解得,但到底这不是一秘密。在当时,乃至在不远的后代,仍然有人知道得该项制度之外在需要与内在用意,有记载在历史上,这是我们讨论该项制度所必须注意的材料。否则时代已变,制度已不存在,单凭异代人主观的意见和悬空的推论,决不能恰切符合该项制度在当时实际的需要和真确的用意。

——钱穆《中国历代政治得失》

请回答:

(1)根据材料一概括战国时期“诸侯更相诛伐”的原因,并指出秦朝是如何破解的?

(2)根据材料二,指出汉代诸侯王国政治地位发生了怎样的演变?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出元朝行省的性质及创立的目的。

(4)依据上述材料并结合所学知识,如何理解材料四中“任何一个制度之创立,必然有其外在的需要,必然有其内在的用意”?