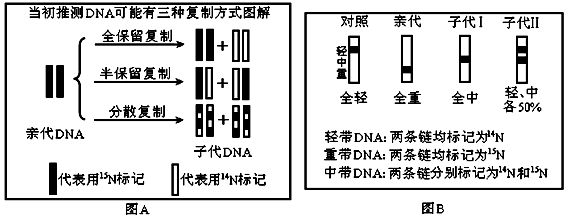

DNA分子双螺旋结构模型提出之后,人们又去探究DNA是如何传递遗传信息的。当时推测可能有如图A所示的三种方式。1958年,Meslson和Stahl用密度梯度离心的方法,追踪由15N标记的DNA亲本链的去向,实验过程是:在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照),在氮源为15N—DNA的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA均为15N—DNA(亲代),将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(子代I和子代Ⅱ)后离心得到如图B所示的结果。请依据上述材料回答问题:

(1)如果与对照相比,子代I离心后能分辨出轻和重两条密度带, 则说明DNA传递遗传信息的方式是 。如果子代I离心后只有1条中等密度带,则可以排除DNA传递遗传信息的方式是 。

如果子代I离心后只有1条中等密度带,再继续做子代Ⅱ的DNA密度鉴定:

①若子代Ⅱ离心后可以分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是 。

②若子代Ⅱ离心后不能分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是 。(以上内容选择图A中的复制方式)

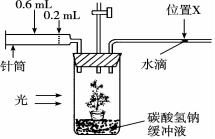

(2)他们观测的实验数据如下:梯度离心DNA浮力密度(g/ml)表

分析实验数据可知:实验结果与当初推测的DNA三种可能复制方式中的 方式相吻合。

(3)无论是有丝分裂还是减数分裂,都需要有遗传物质的复制,都遵循半保留复制原则。请依据此原则回答以下问题:

①用15N标记了一个精原细胞的一对同源染色体的DNA分子双链,然后放在不含15N标记的培养基中,经过正常的减数分裂产生的四个精子中,含有15N的精子有 个。

②用32P标记了玉米体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂完成后,每个细胞中被32P标记的染色体条数是 。

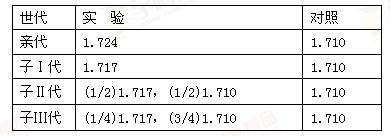

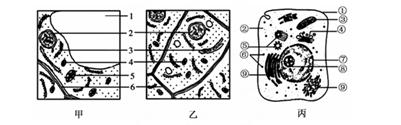

如图所示,图甲表示细胞代谢的某些过程,图乙、图丙分别表示光照强度和空气中CO2含量对某绿色植物光合作用的影响,S1、S2、S3的面积大小表示有关生理过程产生或消耗物质的数量。请据图回答下列问题,(图中数字代表物质,a、b、c代表细胞器):

(1)图甲中a为液泡,结构b和结构c依次为,物质④的名称是,葡萄糖→③过程中还能产生的物质是。

(2)图乙中B点时细胞中能够产生ATP的部位是(填名称)。

(3)限制图丙曲线最终趋于平缓的外界因素主要是。

(4)在图乙曲线中,可用表示细胞呼吸消耗有机物的量,可用表示光合作用产生有机物的量。(用S1、S2、S3表示)

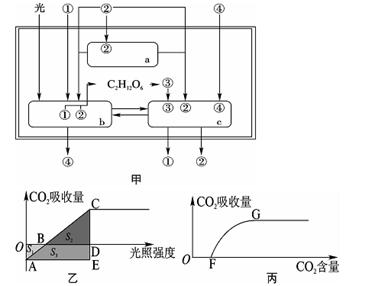

(5)如图所示为探究植物光合作用速率的装置。

实验开始时,针筒的读数是0.2mL,水滴位置在X。恒温30分钟后,将针筒容量调至0.6mL,水滴位置恢复到X。若以氧气释放量来表示光合作用速率,则该植物的光合作用速率是mL/h,该数值比实际的光合作用速率低,原因是。

如图是某些细胞的亚显微结构示意图。

(1)下列各种生命活动中,正常情况下图甲细胞能进行的有,图乙细胞能进行的有。(填编号)

①不增殖②能继续增殖③细胞核DNA只转录不复制

④合成蛋白质⑤出现染色体结构 ⑥有mRNA经核孔进入细胞质中

(2)若图丙表示人体肾小管或集合管上皮细胞,则图中的[ ]含量较多,这与葡萄糖、Na+等以的方式被重吸收有关。

(3)若图丙表示人体大腿肌肉细胞,在进行剧烈运动时,大腿肌肉感到酸痛,这是因为细胞的[ ]中产生了使肌肉细胞疲劳的物质。该细胞中能产生水的细胞器有。(填标号)

(4)丙图中[⑦]由层磷脂分子组成,其与[ ]相连,加强了细胞核与细胞质的联系。

肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一。为确定肥胖基因的遗传方式,选用纯合肥胖小鼠和纯合正常鼠杂交,根据子一代表现型均正常可以得出其遗传方式为常染色体隐性遗传。则所用的杂交方式是

某昆虫的眼色由常染色体上的两对等位基因(A、a,B、b)控制。含显性基因A、B的个体的眼色为红眼,不含显性基因的个体的眼色为白眼,其余情况为粉红眼,用双杂合的红眼雄(甲)与白眼雌杂交,经多次测交实验结果,都是红眼接近40%,白眼接近40%,粉红眼接近20%,那么你推测甲体细胞中两对等位基因(A、a,B、b)与染色体的对应关系是。(也可用图表示出这两对等位基因在染色体上的位置)(答题时两者选其一)

玉米非糯性基因(A)对糯性基因(a)是显性,黄胚乳基因(B)对白胚乳基(b)是显性,这两对等位基因分别位于第9号和第6号染色体上。A-和a-表示该基因所在染色体发生部分缺失(缺失区段不包括A和a基因),缺失不影响减数分裂过程。染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育。请回答下无问题:

(1)现有基因型分别为AA、Aa、aa、Aa-、A-a、aa-6种玉米植株,通过测交可验证“染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育”。请写出测交组合的基因型:。

(2)基因型为Aa-Bb的个体产生可育雄配子的类型及其比例为。