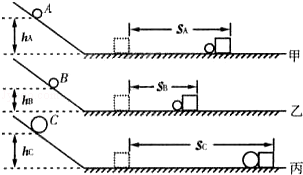

为了模拟研究汽车超载和超速带来的安全隐患,小明同学设计了如图甲、乙、丙所示的探究实验,将A、B、C三个小球先后从同一装置,高度分别为hA、hB、hC的位置滚下(mA=mB<mC,hA=hC>hB),推动小木块运动一段距离后静止,请你根据生活经验和所学的物理探究方法,对以下问题进行解答:

(1)用来研究超速安全隐患时,需要控制的变量是____________,实验时应选择__________两个图所示实验进行比较;实验得到的结论是___________________________.

(2)用来研究超载安全隐患时,需要控制的变量是____________,应选择__________两个图所示实验进行比较,通过这个实验得到的结论是_______________________.

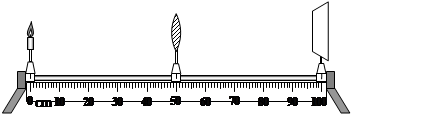

小华想探究凸透镜成像规律。实验桌上有A、B、C三个凸透镜,其中凸透镜A的焦距为10cm,凸透镜B的焦距为50cm,凸透镜C的焦距未知。光具座上标尺的刻度范围如图所示。

(1)小华想探究凸透镜成实像的规律,应选用凸透镜(选填“A”或“B”)。实验过程中,他将点燃的蜡烛放置在距凸透镜25cm处时,移动光屏,直到光屏上呈现出烛焰清晰的像,则该像是倒立、的实像。(选填“放大”或“缩小”)

(2)小华将凸透镜C固定在光具座上50cm刻线处,当烛焰在光具座上30cm到40cm刻线之间时,烛焰的像是放大、倒立的实像;当烛焰在光具座上0cm到30cm刻线之间时,烛焰的像是缩小、倒立的实像。由此可判断烛焰在光具座上45cm刻线处时,烛焰的像是放大、的像。

在 探 究“浮力大小等于 什 么 ”的 实 验 中 ,选 择 溢 水 杯 、水 、

弹 簧 测 力 计 、铁 块 、小 桶 、细 线 等 器 材 进 行 实 验 ,具 体 操 作 步 骤 如 下 :

| A.测 出 铁 块 所 受 重 力 G |

| B.测出 空 桶 所 受 重 力 G1 |

| C.将 水 倒入溢 水 杯 中 |

| D.把 挂 在 弹 簧 测 力 计下 的 铁 块 浸 没 在 水 中 ,让 溢 出 的 水 全 部 流 入 小 桶 中 ,读 出 测 力 计 示 数 F |

E. 测 出 小 桶 和 被 排 开 水 的 总 重 G2

F. 记 录 分 析 数 据 ,归 纳 总 结 实 验 结 论 ,整 理 器 材

( 1)分 析 评 估 上 述 实 验 ,指 出 操 作 步 骤 中 的 一 处 错 误 :错 误 : 改 正 :

( 2)写 出 利 用 测 量 数 据 验 证 阿 基 米 德 原 理 的 过 程 。(测 量 数 据 用 图 中 物 理 量 符 号 表 示 )

( 3)如 果 用 能 够 漂 浮 在 水 面 的 木 块 代 替 铁 块 做 此 实 验 ,与 上 述 操 作 不 同 的 一 个 步 骤 是(填 字 母 )

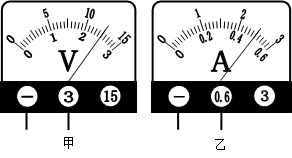

小宣用伏安法测量电阻R的阻值时,并联在电阻R两端的电压表的示数如图甲所示,与电阻R串联的电流表的示数如图乙所示,则电压表的示数为V,电流表的示数为A,电阻R的阻值为Ω。

在探究水的沸腾、海波和石蜡的熔化规律时,小琴记录的实验数据如下表所示。请回答下列问题。

| 加热时间/min |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

| 石蜡的温度/℃ |

40 |

41 |

42 |

44 |

46 |

47 |

48 |

49 |

51 |

52 |

54 |

56 |

59 |

| 海波的温度/℃ |

40 |

42 |

44 |

46 |

48 |

48 |

48 |

48 |

48 |

48 |

50 |

53 |

56 |

| 水的温度/℃ |

92 |

93 |

94 |

95 |

96 |

97 |

98 |

99 |

99 |

99 |

99 |

99 |

99 |

(1)在上述三个探究实验中,都需要的测量仪器是秒表和;

(2)根据表中的实验数据可以判断:海波的温度达到53℃时,其状态是______;(选填“固态”或“液态”)

(3)根据表中的实验数据可知:该实验中水的沸点是______℃。

某物理兴趣小组研究“力对运动的影响”及“影响摩擦力的因素”.如图,三个滑道的斜面部分完全相同,水平部分材质不同 (毛巾、棉衣、木板).三个相同的小木块分别

从三个滑道的同一高度O处从静止释放,在水平面滑行至停止的距离sBC<sBD<sBF.

(1)控制其他因素均相同,只体现“滑道材质”与“滑行距离”的关系,这种研究方法属于________法.

(2)三种滑行的初始段OB均相同,从能量转化的角度分析,从静止释放时,三木块的________能相同,滑到水平部分左端B处时________能相同,则它们的速度_______.

(3)在该实验时,三木块在水平面部分所受摩擦力的大小关fBC_____fBD________fBF(填不等号),这个实验只能说明物体所受摩擦力与________有关.

(4)结合上述实验,推测和猜想:如果滑道水平部分绝对光滑,小木块将做________.