阅读下列材料:

材料一 在以毛泽东为核心的第一代中央领导集体的领导下,新民主主义革命取得伟大胜利,建立了新中国,并确立了社会主义基本制度。这是中国社会在20世纪实现的第二次历史性的巨大变化。

——中国共产党党史研究室《中国共产党简史》

材料二 20世纪的最后20年,在世界的东方,中国进行了一场卓有成效的社会变革,解放了思想的中国人焕发出蓬勃的创造力,书写了一个时代最为传奇的一页。

——电视片《复兴之路》解说词

请同答:

(1)结合所学指出新民主主义革命胜利和社会主义制度确立的标志分别是什么?

(2)指出材料二中取得“卓有成效的社会变革”是以我党哪次重大会议为开端?这次会议作出了怎样的重大决策?

(3)材料二中带领中国人民“书写了一个时代最为传奇的一页”的领导人是谁?他为祖国统一大业作出的贡献是什么?哪次会议把他的理论确立为党的指导思想?请用一句话评价这个人物。

思想是行动的先导。在历史发展的重大转折时期,思想影响着社会发展。阅读材料,回答问题。

材料一“新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他将统一后的广阔国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批有中央政府任命并向中央政府负责的官员。……此外,新皇帝还统一度量衡和货币……”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)这位“新皇帝”是哪位历史人物?材料一中的举措有什么影响?

材料二“立法权赋予国会……行政权赋予总统……司法权赋予最高法院大法官……”

——1787年美国宪法

(2)材料二体现了启蒙运动中的哪一学说?这部宪法的颁布有什么意义?

(10 分)自古以来,“考试”是选拔人才的有效手段。阅读材料,回答问题。

材料一:汉代的太学,考试毕业分甲科、乙科两等。按当时定制,考试甲等的就得为郎(郎:皇宫里的官职),考乙等的,回到其本乡地方政府充当吏。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)最早设立太学的皇帝是谁?联系材料一,说出太学学生毕业后的去向。(2 分)

材料二:在唐代,考中进士即具备做官资格,由于宰相多是进士出身,时以应考进士科最为人崇慕,报考人数最多。科举考试允许普通人报考,为庶族中小地主,乃至出身寒微的平民知识分子开辟了一条升官的路。

——摘编自《中国古代文化史》

(2)联系材料二和所学知识,说说唐朝科举制的作用。(4 分)

材料三:宋代科举考试增设词科,“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新。科举考试录取进士者大幅增加,读书风气日盛。《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物。文明高度发展。——摘编自《中国古代文化史》

(3)联系材料三,谈谈宋代科举考试对文明高度发展的影响。(4 分)

(5 分)长江是中华民族的母亲河,哺育了两岸儿女。阅读材料,回答问题。

材料一:位于长江上游的“成渝经济圈”是西部人口最为稠密、城镇密度最高的

区域。图为长江流域局部示意图。

材料二:长江中游的武汉是我国重要的钢铁工业基地。早在晚清时期,清政府在此创办了汉阳铁厂等新式军用、民用工业。

(1)结合所学知识,说说清政府创办新式工业的目的。(2 分)

材料三:长江下游的浙江省,1958 年领到中央分配的40 万吨钢、铁生产任务。为了完成任务,浙江把炼钢这一专业技术工作变成了全民运动,成百上千个小高炉遍地开花。但到年底,全省仅完成钢、铁23.4 万多吨,其中还有许多是矿渣。

——摘自浙江省档案馆资料

(2)材料三中“全民运动”反映了哪个历史事件?并说说这场运动对发展工业的启示。(3 分)

(10 分)人类社会发展史,也是人类文明演进史。阅读材料,回答问题。

材料一:辉煌的古代文明

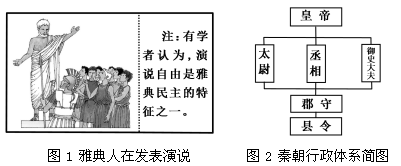

(1)指出图1、图2 反映的政治体制。(2 分)

材料二:正是这些路,将中国的四大发明及丝绸、茶叶、瓷器等传到了世界各国……将中亚的骏马、葡萄……西亚的乐器、数学,美洲的棉花、番薯等输入中国。

——摘编自陈文斌《品读世界文明史》

(2)概括材料二中文明传播的途径,并指出中华文明和世界文明的关系。(4 分)

材料三:他们都深深根植于中国古典文化,也深谙西方文明。杰出代表陈独秀、胡适等于1915~1917 年先后归国,燃起了一场思想革命……青年学生受到感召,公开探讨国家和社会的重要问题……这种酝酿,在1919 年引发了一场大规模的全国性运动。——摘编自徐中约《中国近代史》

(3)结合所学知识,说明材料三所述的“思想革命”对中国社会发展的影响。

(8分)2015年是世界反法西斯战争胜利70周年,也是中国人民抗日战争胜利70周年。阅读材料,回答问题。

材料一:伟大的中国抗战,不但是中国的事,东方的事,也是世界的事。

—毛泽东

材料三:中国是两次世界大战的参与国和战胜国。1919年的巴黎和会上,中国仅能列席会议,中国代表团提出的收回山东的正当要求被拒绝。1943年,中国作为反法西斯主要国家参加了开岁会议。1945年6月,中国成为联合国创始国和联合国安理会5个常任理事国之一。

(1)分析材料一、二,你能得出哪些结论?(4分)

(2)结合材料三,从战争性质角度,分析中国在两次世界大战中境遇不同的原因。(4分)