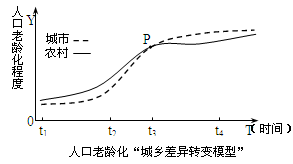

按照联合国的传统标准,一个地区60岁以上老人达到总人口的10%,或65岁老人占总人口的7%,即该地区视为进入老龄化社会。老年人口占总人口的比例越高,人口老龄化程度越高。读图,完成以下问题。

在t1~t3阶段,人口老龄化城乡差异的主要成因是( )

| A.城市生育水平低 | B.城市人口寿命长 |

| C.农村死亡水平高 | D.农村劳动力迁出 |

人口老龄化给社会带来诸多压力,不能有效缓解人口老龄化压力的措施是( )

| A.延长退休年龄 | B.控制老年人口数量 |

| C.接受外来移民 | D.完善社会保障制度 |

夏季,我国部分城市城区常因暴雨而出现积水成灾的内涝现象。下列措施中,对减轻此灾害

基本无效的是 ()

| A.优化城区雨污管网 | B.加高城区防洪大堤 |

| C.扩大城区湖泊面积 | D.疏浚城区河流水道 |

阅读题目回答问题:沙漠中植被的出现可对沙丘产生一定的影响。其主要作用机制是()

| A.降低风速进而增加风沙流对地表的侵蚀 |

| B.增加风沙流中颗粒物的含量而减少堆积 |

| C.促进风沙流携沙能力的增强而增大侵蚀 |

| D.拦截风沙流中的悬浮颗粒物并形成沉降 |

开心果耐旱怕涝。在西亚伊朗,品质最好的开心果产自环境恶劣的高原沙漠地区。这种现象表明()

| A.优质农产品一般生长在环境恶劣的高原沙漠地区 |

| B.在环境恶劣的地区选择合适的品种也能生产优质农产品 |

| C.农业生产的多种经营是应对恶劣农业生产条件下的有效手段 |

| D.农业生产专业化可以改变恶劣的农业生产自然条件 |

人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表1数据为实验地以2009年为基数,2010-2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成下列问题。

实验期间植被变化表现为 ()

①生物量提高②生物量降低③植株密度改变④植被分布改变

| A.①③ | B.②③ |

| C.①④ | D.②④ |

实验期间大气氮沉降导致灌木、草本两类植物出现此消彼长竞争的是 ()

| A.植株数量 | B.总生物量 |

| C.地上生物量 | D.地下生物量 |

根据实验结果推测,随着大气氮沉降的持续,植被未来变化趋势是 ()

| A.灌木植物和草本植物繁茂 |

| B.灌木植物和草本植物萎缩 |

| C.灌木植物茂盛、草本植物萎缩 |

| D.灌木植物萎缩、草本植物茂盛 |

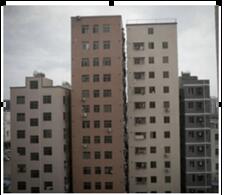

珠江三角洲某中心城市周边的农民竞相在自家的宅基地建起了“握手楼”,据此完成下列问题。

农民建“握手楼”的直接目的是 ()

| A.吸引外来人口定居 | B.吸引城市周末度假 |

| C.增加自住房面积 | D.出租房屋增加收入 |

“握手楼”的修建反映该中心城市 ()

| A.居住人口减少 | B.城市房价昂贵 |

| C.人居环境恶化 | D.城区不断扩大 |

桑基、蔗基、菜基鱼塘是珠江三角洲地区传统的农业景观和被联合国推介的典型生态循环农业模式。改革开放以来,随着工业化和城镇化的快速发展,传统的基墉农业用地大部分变为建设用地。保留下来的基塘也变以花卉、菜基为主。据此完成下列问题。该地基塘转变为建设用地对局地气候的影响是 ()

| A.大气湿度增高 | B.大气降水增多 |

| C.近地面风速增大 | D.气温变率增大 |

农民用花基、菜基鱼塘取代桑基、蔗基的直接目的是 ()

| A.提高土壤质量 | B.节省劳动力 |

| C.促进生态循环 | D.提高经济收入 |

桑基、蔗基鱼塘被保留的很少,反映了该生态循环农业模式 ()

| A.与当地产业发展方向不一致 |

| B.不具有在其他地区推广的价值 |

| C.与现代农业发展要求不相符 |

| D.不适应当地水热条件的变化 |