马铃薯是种植广泛的农作物,病毒侵染后导致产量大幅下降,培育脱毒和抗毒的马铃薯品种是提高产量的有效方法。请分析并回答。

(1)马铃薯茎尖病毒极少甚至无病毒,因此可将马铃薯茎尖接种在培养基中,培养基中添加生长素和细胞分裂素,诱导离体细胞经过________完成组织培养过程,从而形成脱毒苗。此过程说明植物细胞具有________。

(2)为获得抗病毒的马铃薯植株,往往采用转基因技术,将病毒复制酶基因转移到马铃薯体内。其过程大致如下图所示。

上述过程中,将目的基因导入马铃薯细胞使用了________法。该方法先将目的基因插入到农杆菌Ti质粒的T-DNA上,然后通过农杆菌的转化作用,使目的基因进入植物细胞并插入到植物细胞的染色体DNA上。导入农杆菌时,首先要构建基因表达载体,这里需要的工具酶有________________,还要用________处理土壤农杆菌,使之转变为感受态,然后将它们在缓冲液中混合培养以完成转化过程。该转基因马铃薯产生的配子中________(填“一定”或“不一定”)含有目的基因。

下图是某家族的一种遗传病的系谱图,据图回答下列问题:

(1)该病属于___染色体上的上___性遗传病;

(2)9号个体为杂合体的概率为_____;

(3)如果9和10近亲结婚,子女中患病孩子的概率为___;

(4)据调查,某地区这种遗传病患者占人群的万分之一。试测算,该地区这种遗传病基因的携带者约占人群的_____%。

我国是乙肝高发区,据统计我国乙肝病毒携带者约为1.2亿。乙肝病毒简称HBV,它基本上只与肝细胞结合,但不直接损伤肝细胞。肝组织损伤是通过免疫反应引起的,机体通过免疫反应在清除病霉同时,会导致肝细胞破裂、变性和坏死。

(1)肝脏是人体最大的消化腺,它能够分泌胆汁,肝细胞中与此功能密切相关的细胞器有线粒体和_____________。

(2)肝脏里有一种细胞,能吞噬乙肝病毒,这种免疫方式叫做________免疫,其中细胞识别HBV的物质基础是_______________,吞入HBV的结构基础是_______________。

(3)目前最可靠的乙肝检测方法是HBV一DNA检测,该检测方法的基本原理是__________。白蛋白(A)和球蛋白(G)的比值(A/G)是肝功能检查的一项重要指标,白蛋白是在肝脏中制造的,当机体被病毒感染,肝功能会受损,白蛋白的产生会减少,又因为机体中存在乙肝病毒这个“敌人”,球蛋白的产生会_____,从而造成A/G的比值_____。

2007年,美国及日本两个研究团队证实皮肤细胞经过“基因直接重组”后可以转化成为具有胚胎干细胞特性的细胞。这项发现一方面解决了利用胚胎进行干细胞研究的道德争议,另一方面也使得干细胞研究的来源更不受限。请回答下面有关胚胎工程的若干问题。

(1)胚胎工程的理论基础是_______________;体外受精的基本步骤是_________、_________、______。原理是人工模拟体内环境,包括营养、温度、pH等,使初级卵母细胞成熟,同时使精子获能,(获能可采用培养法和化学法,其中化学法是把精子放在_________________________________中,诱导获能),最终完成受精。

(2)在胚胎发育过程中,通常把在______内进行的早期发育称为卵裂。

(3)哺乳动物的胚胎干细胞简称ES或EK细胞,是由______________分离出来的一类细胞。

(4)从患者身上取出体细胞核,将其植入去核的卵母细胞,从而获得早期人类胚胎,然后再从中培育“患者自身的”胚胎干细胞供医学临床使用的技术叫做_________。

在某一片小麦田中,长有许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、蛇等动物活动。某研究小组对该农田生态系统进行研究,根据所学的知识回答有关问题:

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用___法;在取样时,关键要做到______。

(2)此农田中新迁入了一种食草昆虫,下图甲是与这种昆虫种群数量相关的出生率和死亡率的变化曲线。请说出种群在B点后死亡率明显增加的原因:_____________________(任写一点)。

(3)请根据图甲在图乙坐标系中画出种群数量的变化曲线(将A、D标在纵坐标的合适位置上)。

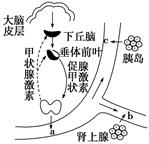

下图是人体部分生理过程示意图,a、b、c代表人体内不同激素,请据图回答下列各题:

(1)在人体内激素a分泌过多时,会引起下丘脑和垂体分泌减少,这是一种____调节机制。如果用激素a饲喂小白鼠一段时间,小白鼠对氧的敏感性将___(填“增强”或“减弱”)。

(2)若图中标号c为胰岛素,胰岛素的靶细胞为______,它通过加速_______________从而降低血糖浓度。

(3)人在饥饿时遇到寒冷刺激,会表现出面色苍白,全身颤抖,参与上述调节的组织和器官,在神经系统中有_________,在图示分泌腺中除下丘脑和垂体外还有____________等腺体。