在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述符合史实的是

| A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系 |

| B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 |

| C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 |

| D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 |

酒后驾驶会导致许多安全隐患,这是因为驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间.下表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离;“制动距离”是指驾驶员发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同).

| 速度(m/s) |

思考距离/m |

制动距离m |

||

| 正常 |

酒后 |

正常 |

酒后 |

|

| 15 |

7.5 |

15.0 |

22.5 |

30.0 |

| 20 |

10.0 |

20.0 |

36.7 |

46.7 |

| 25 |

12.5 |

25.0 |

54.2 |

66.7 |

分析上表可知,下列说法正确的是( )

A.驾驶员正常情况下反应时间为0.5 s

B.驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5 s

C.驾驶员采取制动措施后汽车的加速度大小为3.75 m/s2

D.若汽车以40 m/s的速度行驶时,发现前方150m处有险情,酒后驾驶者不能安全停车

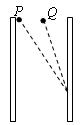

如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球, P小球从紧靠左极板处由静止开始释放,Q小球从两板正中央由静止开始释放,两小球最后都能打在右极板上的同一点。则从开始释放到打到右极板的过程中( )

A.它们的运行时间 |

B.它们的电荷量之比 |

C.它们的动能增加量之比 |

D.它们的电势能减少量之比 |

如图所示,分别在M、N两点固定放置两个点电荷,电荷量均为+Q ,MN连线的中点为O。正方形ABCD以O点为中心,E、F、G、H是正方形四边的中点,则下列说法正确的是()

| A.A点电势低于B点电势 |

| B.正点电荷沿直线从G到H,电势能先增大后减小 |

| C.O点的电场强度为零,电势也为零 |

| D.沿路径A→C→D比沿路径A→B移动同一负点电荷,电场力做的功多 |

太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度大小约为地球绕太阳公转速度的7倍,其轨道半径约为地球绕太阳公转轨道半径的2×109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系的所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳的质量,则银河系中恒星的数目约为( )

| A.1015 | B.1013 | C.1011 | D.109 |

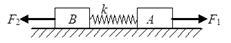

如图所示,在光滑的水平地面上,有A、B两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k的轻质弹簧相连,在外力作用下运动,已知F1>F2,当运动达到稳定时,弹簧的伸长量为()

A. B.

B. C.

C. D.

D.