【中外历史人物评说】阅读下列材料,回答问题。

材料一 1949年9月27日,侯仁之几乎是踏着建国大典的鼓点返回北京。10月1日,侯仁之作为燕京大学的代表,出席了天安门广场的开国大典。毫无疑问,这是一种政治待遇,是新生的共和国对他的接纳和肯定。

——卞毓方《他们在历史的转折关头》

材料二 1955年9月17日,钱学森和夫人蒋英,带着他们的孩子,搭乘“克利夫兰总统号”邮船,踏上返回祖国的旅程。起航前,钱学森当着记者的面发誓,再也不踏上美国的土地。

——卞毓方《他们在历史的转折关头》

材料三 我们如果要逃跑,不是无路可走。可是,一个人在紧要关头,决定他何去何从的,也许是他最基本的情感。……我们不愿意逃跑,只是不愿意离去父母之邦,撇不开自家人。我国是国耻重重的弱国,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我们不愿意。我们是文化人,爱祖国的文化,爱祖国的文学,爱祖国的语言。一句话,我们是中国的老百姓,不愿做外国人。

——杨绛《我们仨》

(1)上述历史人物在中国历史的关键时刻的选择对新中国意义何在?

(2)上述历史人物在关键历史时刻的选择体现了中国传统知识分子怎样的人格魅力?

【近代社会的民主思想与实践】阅读下列图片材料。

(1)图一、图二来自哪国哪部文献?图三所示的文献颁布的主要目的是什么?

(2)简述图片所示的三部历史文献的地位及关联性?

【历史上重大改革回眸】 阅读材料。

材料一“窃惟朝廷从初散(贷出)青苗钱之意,本以兼并之家放债取利,侵渔细民,故设此法,押其豪夺,官自借贷,薄收其利。今以一斗陈米散与饥民,却令纳小麦一斗八井七合五勺,或纳粟三斗,所取利约近一倍。虽兼并之家,乘此饥馑取民利息,亦不至如此之重。”

——司马光《司马光奏议》

材料二“盖制(管束)商贾者恶其盛,盛则人去本者众,恶其衰,衰则贷不通”。

——王安石《王文公文集》

(1)根据材料一并结合所知识指出,司马光认为青苗法的设计目标与实施效果之间有何差距?王安石、司马光在争辩青苗法的利弊时,其出发点有何共同之处?

(2)根据材料二指出王安石如何处理农商关系?结合变法内容说明王安石是如何实践“制商贾”的?

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。阅读下面两幅地图

从两幅地图中提取两项中国革命形势变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

阅读材料,回答下列相关问题。

材料一在古代罗马,丝绸之价竟贵比黄金。丝绸贸易已成为古代世界最大宗的贸易。即使是在罗马帝国极西端的英伦海岛,丝绸的流行也不亚于中国的洛阳。为了获取丝货等物,罗马每年的花费不下一亿赛斯太斯(罗马货币)。当中国丝绸源源西进的时候,西方的物品与信息,也传入中国。佛教通过这条商路传到中国。在大量吸收中国丝货的同时,罗马人的优质纺织品也运来中国,其棉、毛织物畅销中国。

——摘编自何芳川《古代中西文化交流史话》

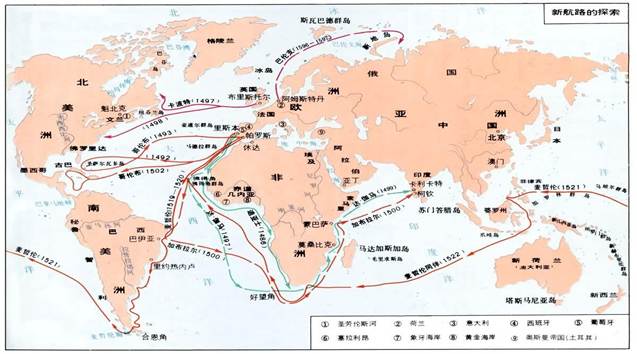

材料二新航路开辟

材料三 2013年9月7日上午,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲,提出共同建设“丝绸之路经济带”。2013年10月3日上午,习近平在印度尼西亚国会发表重要演讲时强调中国愿同东盟国家共建21世纪“海上丝绸之路”。

2013年11月12日十八届三中全会《决定》提出,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。

(1)据材料一所学知识简要说明承载东西方丝绸贸易商路的形成。结合材料一分析东西方丝绸贸易的影响。(5分)

(2)据材料二和所学知识,从商贸角度说明促使开辟新航路的主要因素以及对世界带来的重大影响。

(3)据材料三和所学知识指出中国倡导的“新丝绸之路”有什么历史依据和现实条件?

(4)结合上述材料和所学知识,从地缘政治角度分析历史上二次大规模的商路开通,对世界带来了怎样不同的影响?

阅读材料,回答问题。

材料一自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国人“渐趋觉悟”的发展阶段。

(2)结合所学知识,指出“伦理觉悟”在中国近代史上的代表性事件;说明作者认为“伦理觉悟为最后觉悟”的原因

材料二“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样”。“若是决计守旧,一切都应该采用中国的老法子”;“若决计革新,一切都应该采取西洋的新法子”。“因为新旧两种法子,好像水火冰炭,断断不能相容”。

----陈独秀

(3)根据材料二并结合所学知识,在“伦理觉悟”的过程中出现了什么倾向?

(4)请自选一个角度,谈谈你对这一倾向的认识。