20世纪的战争与和平

材料 《巴黎非战公约》全称《关于废弃战争作为国家政策工具的一般条约》,又称《白里安·凯洛格公约》。

1927年4月,法国外长A.白里安向美国国务卿F.B.凯洛格倡议:美、法立即缔结废弃战争的协定,以为维护世界和平做出贡献。美国政府对此表示欢迎,同时建议该条约不应只限于美、法两国,而应包括主要大国在内的大多数国家。该公约在美法两国提出的条约方案基础上签订。1928年8月27日由比利时、捷克斯洛伐克、法国、德国、日本、意大利、波兰、英国、美国等15个国家和地区的代表在巴黎签订。至1933年,共有63个国家批准或加入。

公约包括序言和3条正文。主要内容是:缔约各国谴责用战争解决国际争端,并废弃以战争作为在其相互关系中实施国家政策的工具;缔约国之间的一切争端或冲突,不论性质和起因如何,只能用和平方法加以解决;任何签字国如用战争手段谋求利益,即不得享受公约给予的益处。

(1)根据材料并结合所学知识,指出《巴黎非战公约》签订的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价《巴黎非战公约》。

阅读材料,回答问题:

材料一到19世纪20年代,蒸汽机被应用于轮船和机车,产生了蒸汽船和铁路。所有这些变化都依赖于煤所提供的能源。简言之,从1780年到1880年的100年间,英国利用自己的煤炭储备所提供的能源建立了世界上技术最先进、最有活力和最繁荣的经济。

——(美)约翰·R·麦克尼尔《能源帝国》

材料二法国旅行家笛福曾经对新兴的炼铁业中心谢菲尔德有过这样的描写:“这里人口众多,街道狭窄,房屋黑暗,不停工作着的铁炉烟雾不断。谢菲尔德是我见过的最脏、最多烟的城市之一。由于小铁匠铺没有高高的烟囱,加上城市又有许多山坡,这样冒出的烟就直接升到街道上。因此造成人们不停地把尘埃吸入体内。人在城里待久了就必然吸进煤烟,积在肺里,受到有害的影响”。

——E·罗伊斯顿·派克《被遗忘的苦难—英国工业革命的人文实录》

根据材料一、二并结合所学知识,全面评析英国工业革命的影响.

(要求:观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)

(19分)阅读材料,回答问题。

材料一 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。(7分)

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古 今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书•董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。(4分)

材料三 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。(6分)

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。(2分)

阅读下列材料:

材料一太平天国革命不仅借助外来的思想武器,动员、鼓舞、组织了革命力量,而且在自己的政治纲领中,表现了空想社会主义思想因素。

——《中国近代政治思想》

材料二我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。

——《三民主义与中国前途》

材料三 边界红旗子始终不倒,不但表示了共产党的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大意义。

——《井冈山的斗争》

(1)材料一所说的“政治纲领”名称叫什么?为什么说其“表现了空想社会主义思想因素”?

(2)材料二中孙中山所述“三个革命”分别指的是什么?( 3分)

(3)分别概括三则材料所反映的近代中国三种政治力量及其主要思想理论。

阅读下列材料,回答问题。

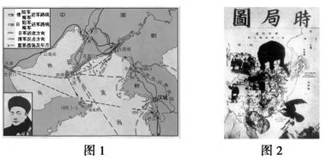

材料一:

材料二:下图为八国联军发行的政治明信片——《向中国开战》。

材料三:吾人对于中国群众,不能视为已成衰弱或已失德性之人;彼等在实际上,尚含有无限蓬勃生气。(八国联军统帅瓦德西表示)“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一也”“故瓜分一事,实为下策”。

——中国近代史资料丛刊《义和团》

材料四:1945年日本向中国政府投降的签字仪式(油画)。

(1)材料一中的图1、图2分别反映了近代中国哪一历史事件?二者之间有什么具体关联?(2分)

(2)请你以图1和图3所示事件为例,说明材料三中“中国群众……尚含有无限蓬勃生气”的含义。(2分)

(3)不同的图片给人内心不同的感受。图3和图4让你震撼最大的是哪一幅?请表述你产生这种感受的原因。(3分)

阅读下列材料:

材料一:论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

—— 摘自钱穆〈中国历代政治得失〉

材料二:以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待!

——摘自《贞观政要·政体》

材料三:自古……并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,……事皆朝廷总之,所以穏当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

——《明会典》卷二《皇明祖训》

材料四:机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨者(军机大臣)亦只供述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿•军机大臣年序表》

请回答:

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(2)据材料二、三分析,唐太宗与明太祖在丞相作用的看法上有何不同?

(3)依据材料四,指出军机处的职能,它的设置反映了什么时代特征?