1924年孙中山指出:“我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。”这里的“办法”是指

| A.“无处不均匀,无人不饱暖” |

| B.发达资本,振兴实业 |

| C.构建福利国家,实现共同富裕 |

| D.平均地权,节制资本 |

下面是我国古代某地区居民的职业结构表。这里的“某地区”应该是()

| A.汉代江南地区 | B.唐代关中地区 |

| C.宋代太湖地区 | D.明代苏杭地区 |

中国服饰在不同历史时期特征各异,如商的“威严庄重”,周的“秩序井然”,战国的“清新”,汉的“凝重”,六朝的“消瘦”,唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”。这里周的“秩序井然”、战国的“清新”、唐的“丰满华丽”、宋的“理性美”折射出的历史现象分别是()

| A.宗法制、“百家争鸣”、民主政治、新思潮萌发 |

| B.郡县制、“罢黜百家”、政治腐朽、理学盛行 |

| C.郡县制、“百家争鸣”、国家富强、“经世致用”思想 |

| D.宗法制、“百家争鸣”、国家富强、理学盛行 |

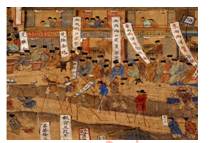

《南都繁会图卷》(右图)生动地描绘了当时南京的盛况。画面从右至左,由郊区农村田舍开始,以城中的南市街和北市街为中心,表现纵横的街市,市面店铺林立,标牌广告林林总总,车马行人摩肩接踵。下列有关表述,不正确的是()

| A.南京是当时全国性商贸城市 |

| B.农业、手工业的发展促进了南京等地商业的繁荣 |

| C.南京曾是明朝的统治中心 |

| D.我国最早的广告在明朝南京出现 |

从经济的角度看,明清时期中国已处于“近代的前夜”。下面能够说明这一结论的是

| A.租佃制经营方式的推广() |

| B.制瓷、矿冶等手工业技术均有较大进步 |

| C.苏州丝织业“小户”“听大户呼织”、“计日受值” |

| D.世界白银的一半流入中国,市面上大量使用白银 |

《唐会要》卷八六记载:“贞观元年十月敕:五品以上,不得入市。”这样的规定说明了 ①唐代商品经济比较发达 ②政府行政官员企图依仗其手中的权力获得利益 ③唐代政府对商业的控制依然比较严格 ④唐代政府的有些措施对商业发展有利

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③④ |