19世纪中期英国出现了一种“大众消费主义”。当时的“英国所独有的不是消费的欲望,而是大多数人消费的能力。……社会模仿的巧妙使用使本来只买‘体面商品’的人购买‘奢侈品’,使本来只买‘必需品’的人购买‘体面商品’……事实上,时尚及其利用者提高了人们‘金钱准则’的水平。”造成上述消费现象出现的根本原因是( )

| A.海外殖民掠夺带来了巨额的财富 |

| B.世界市场的形成使英国境内商品更丰富 |

| C.追求时尚成为当时消费的主流 |

| D.工业革命导致生产效率和国民收入的提高 |

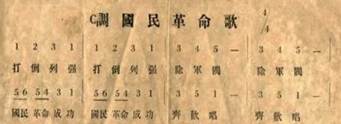

图所示的历史歌曲唱出了一个时代的革命奋斗目标。这场革命之所以蓬勃兴起,主要是因为( )

| A.南昌起义的成功发动 | B.遵义会议的正确决策 |

| C.日本全面侵华战争爆发 | D.国共组建革命统一战线 |

中共在二大制定了民主革命时期的纲领即最低纲领,要求完成反帝反封建的任务。以下各项中属于中共在此后所进行的具有明显反封建性质的斗争是 ( )

①五四运动②国共合作出师北伐③南昌起义④国共合作协同抗日

| A.①② | B.②③ | C.②③④ | D.①②③④ |

1919年,有报纸刊登了《北京学界全体宣言》。文中宣称“山东大势一去,就是破坏中国领土!中国的领土破坏,中国就亡了!所以我们学界今天排队到各公使馆去要求各国来维护公理……”。为此学生发起了 ()

| A.五四运动 | B.护国运动 | C.五卅运动 | D.一二·九运动 |

有人在评价辛亥革命时说“辛亥革命……是一次具有巨大革命意义的历史变革。为以后的中国人民革命斗争打开道路”。辛亥革命最大的历史功绩在于()

| A.建立资产阶级共和国 | B.为资本主义经济发展开辟道路 |

| C.推翻封建帝制 | D.结束了封建制度 |

“武汉义旗天下应,推翻专制共和兴”。此诗句颂扬的是()

| A.三元里抗英斗争 | B.义和团运动 |

| C.太平天国运动 | D.辛亥革命 |