张謇在“设厂自救”的浪潮中创办了大生纱厂,他通过刘坤一(时任两江总督)将湖北官纱局存沪未用的纱机以20400锭领回,作价25万两,作为官股,“按年取息”;当时工人工资较低,正、杂各税也较轻,所以企业经营顺利,利润优厚。这表明

| A.大生纱厂是一个官商合办的企业 | B.民族工业发展的阻力已基本消失 |

| C.民族工业得到政府一定程度的扶助 | D.股份制在民营企业中已普遍存在 |

伯里克利在《论雅典之所以伟大》的演讲中说:“这是雅典人与众不同的优点,行动时我们勇气百倍,行动前却要就各项措施的利弊展开辩论。”文中的“雅典人”是指

| A.除贵族外的雅典所有公民 | B.除外邦人以外的全体雅典人 |

| C.除第四等级外的所有雅典公民 | D.可参加公民大会的所有雅典人 |

图中的叙述是中共在某次会议前后对社会主义建设道路进行的宝贵探索,它有利于

| A.“三大改造”的启动 | B.社会主义建设的有序展开 |

| C.“八字方针”的实施 | D.改革开放的纵深发展 |

日本老兵稻垣三郎在回忆徐州会战的文章中提到“绑在机枪上的少年兵”。日军当时依靠强大火力突破了中国军队阵地,看到中国军队的重机枪旁边,倒着一具少年士兵的遗体,竟是用铁索绑在机枪的支架上。日军指挥官马上叫来战地记者拍照写文,准备在国际舆论上渲染。但当他们得知真相后,立即放弃了这一想法。下列对日军放弃该想法的原因的历史想象,合理的是

①抗战进入相持阶段后日本改变对华政策

②日本侵华行为遭到国际舆论的一致谴责

③少年兵为与阵地共存亡而将自己绑在枪架上

④日军担忧中国人的凝聚力因少年兵事件更为增强

| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |

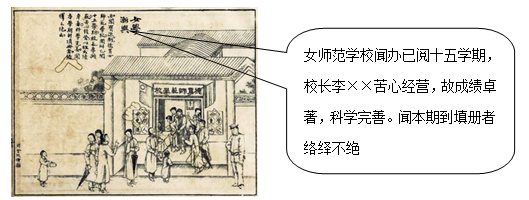

下图是1913年《时事画报》刊登的题为“女学渐兴”的时事画。它反映出

| A.女学教育始于民国初期 | B.中国女权事业取得进步 |

| C.中国教育实现男女平等 | D.新文化运动成绩卓著 |

某学者指出,在“改革与革命的赛跑”中,当改革的路被堵死,革命的爆发也就是时势使然了。与其说“革命”是下层“激进”的结果,不如说是被上层“顽固”逼迫出来的。好在革命后,在革命党、立宪派、袁世凯与清廷的四方博弈中,以极少的牺牲达成了和解。可见,该学者认为

| A.辛亥革命的爆发纯属偶然 | B.清廷改革失策加速革命爆发 |

| C.革命是拯救中国的唯一出路 | D.清末“新政”改革毫无成效 |