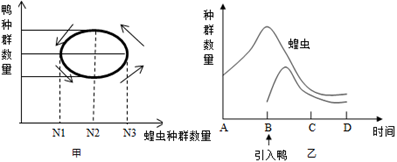

我国是一个蝗灾多发的国家,治蝗问题备受关注。某地区曾做过一项实验,将大量的鸭子引入农田捕食水稻蝗虫,结果仅需2000只鸭就能把4000亩地里的蝗虫进行有效控制。为研究蝗虫种群数量变化规律,该试验还建立了如图所示的两个模型甲、乙,下列有关说法正确的是( )

| A.影响该地区蝗虫种群密度变化直接因素主要是出生率和死亡率 |

| B.甲图模型属于物理模型,曲线变化反映了鸭和蝗虫间存在的负反馈调节机制 |

| C.乙图AB时间段,若蝗虫每天增加3%,并呈“J”型增长,最初有N0只,则t天后种群数量为N00.03t只 |

| D.若利用昆虫信息素诱捕蝗虫防治蝗灾,属于化学防治方法 |

细胞减数第一次分裂过程中会出现()

| A. | 同源染色体配对(联会) | B. | 四分体中的非姐妹染色单体之间交叉、互换 |

| C. | 同源染色体彼此分离 | D. | 姐妹染色单体分离 |

右图为正在进行分裂的某二倍体动物细胞,关于该图的叙述正确的是()

| A.该细胞处于有丝分裂后期 |

| B.该图细胞中①⑤和③⑦各为一对同源染色体 |

| C.该细胞产生的子细胞可能是极体也可能是精子细胞 |

| D.该细胞中有8条染色单体 |

某个精原细胞形成精子的过程中,如果减数第一次分裂时,发生一对同源染色体的不分离现象,而第二次分裂正常。则由该精原细胞产生的异常精子有()

| A.1个 | B.2个 | C.3个 | D.4个 |

在减数分裂的整个过程中,细胞分裂次数、染色体复制次数、着丝点分裂次数、染色体减半次数、DNA分子减半次数依次是

| A.1、2、2、1、2 | B.1、1、1、2、1 | C.2、1、1、2、1 | D.2、1、1、1、2 |

一个初级精母细胞在减数分裂的第一次分裂时,有一对同源染色体不发生分离;所形成的次级精母细胞的第二次分裂正常。另一个初级精母细胞减数分裂的第一次分裂正常,减数第二次分裂时,在两个次级精母细胞中,有一个次级精母细胞的1条染色体的姐妹染色单体没有分开。上述两个初级精母细胞减数分裂的最终结果应当是()

| A.两者产生的配子全部都不正常 |

| B.前者产生一半不正常的配子,后者产生的配子都不正常 |

| C.两者都只产生一半不正常的配子 |

| D.前者产生的配子都不正常,后者产生一半不正常的配子 |