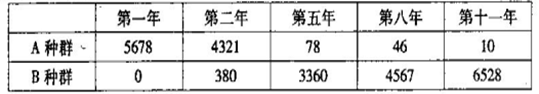

在环境条件稳定的情况下,对某森林生态系统中的两种植物进行种群密度调查后,得到如下统计数据:

请根据以上调查结果,回答下列问题。

(1)该调查可采用_____________法,A种群与B种群之间的种间关系为 。在调查期间B种群的年龄组成最可能为_____________,从表中数据变化来看,造成B种群数量变化可能的原因是____________ 。

(2)A种群逐渐减少,甚至灭绝的情况,最终可能导致生态系统的_____________稳定性下降。

(3)对森林中的四个物种食物组成进行观察和记录,结果如下表:

在方框中绘制出该生态系统中可能的食物网。

(4)该食物网中含有______________条食物链,若物种乙增加100kg,则至少消耗植物______________ kg。

(5)生态系统是指 。

植物生命活动调节的基本形式是激素调节,请据图回答下列有关植物激素的问题。

(1)农业生产中,用一定浓度的生长素类似物作为除草剂,可以除去单子叶农作物田间的双子叶杂草。甲图中,可表示单子叶植物受不同浓度生长素类似物影响的是曲线 ,可选用图中 点所对应浓度的生长素类似物作为除草剂。

(2)研究人员用一定浓度的CaCl2和赤霉素对某植物种子胚轴生长的影响进行了相关实验,结果如乙图所示。由图可知,一定浓度的CaCl2对胚轴的生长具有 作用。根据赤霉素的生理作用推测,实验中加入赤霉素溶液的时间应在图中的 点。

(3)将大小相近的同种植物分为①②③三组,分别进行不同的处理,实验结果如丙图所示。根据①③组结果可得出的结论是 ;继而将②组结果与①③进行比较,可得出的结论是 。

(4)科研人员利用某些植物,研究植物生长的不同阶段体内各种激素的作用,列举部分结

|

果如下:

| 生长阶段 |

生长素 |

赤霉素 |

细胞分裂素 |

脱落酸 |

乙烯 |

| 种子发芽 |

+ |

+ |

- |

+ |

|

| 花芽形成 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

| 果实生长 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

| 器官脱落 |

- |

- |

- |

+ |

+ |

| 衰老 |

- |

- |

- |

+ |

+ |

(注:“+”表示促进;“-”表示抑制。)

由表可以看出,植物生长的不同阶段都是受 。而从本质上看,植物生命活动的调节受基因组 表达的调控。

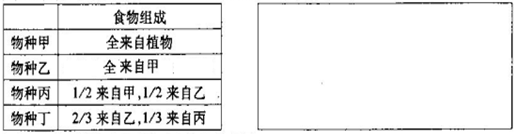

艾滋病病毒(HIV)是一种RNA病毒。下图表示HIV通过T淋巴细 胞表面的CD4受体识别T淋巴细胞并侵染的过程,其中①~⑧表示相关的生理过程。请据图分析回答:

胞表面的CD4受体识别T淋巴细胞并侵染的过程,其中①~⑧表示相关的生理过程。请据图分析回答:

(1)T细胞表面CD4受体的化学本质是。

(2)与③过程相比,②过程中特有的碱基配对方式是。②过程的完成需要的催化。

(3)科学家正在研究将病毒引诱到能导致其死亡的人体“陷阱”细胞中,以防止病毒增殖。他们用CD4受体修饰过的成熟红细胞引诱HIV识别并侵染,取得了阶段性的成果。请简要说明其机理:。

(4)用图解表示HIV感染人体过程中的遗传信息的流 动方向:。

动方向:。

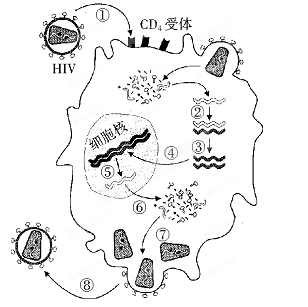

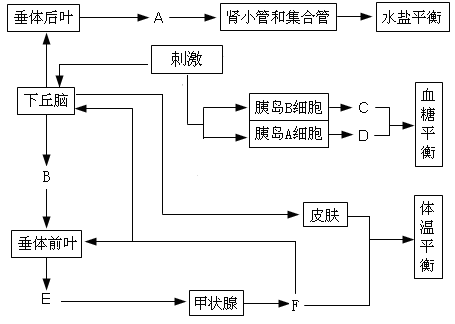

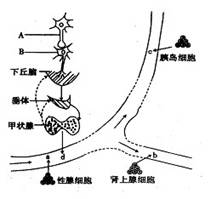

下图为人体内环境稳态部分调节过程示意图,A~F表示相关激素。请据图回答:

(1)当细胞外液渗透压时,激素A释放量增加,该激素只作用于肾小管和集合管细胞的原因是。

(2)正常人饥饿时,血液中(填字母)激素含 量明显增多,该激素通过(途径)使血糖浓度发生改变。

量明显增多,该激素通过(途径)使血糖浓度发生改变。

(3)受到寒冷刺激时,激素B、E、F中分泌量首先增加的是,F的增多对B、E分泌量的影响是。

(4)研究者给家兔注射链脲佐菌素(一种可以特异性破坏胰岛B细胞的药物),一段时间后测定血液中的激素D的含量,预期与对照组相比,血液中激素D含量。

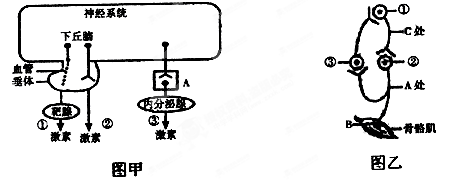

图甲中①②③表示神经系统对内分泌功能调节的三种方式。图乙中①②③都是兴奋性神经元,肌肉细胞在受到适宜的刺激后,也和神经细胞一样能引起细胞膜电位的变化,图中B处表示神经肌肉接头,其结构和功能与突触类似。据图分析回答:

(1)图甲①方式中,若靶腺为甲状腺,则神经系统通过下丘脑分泌激素到达垂体,调节垂体某激素的分泌,进而影响甲状腺的分泌。抗利尿激素的合成和释放是图甲中的(填标号)方式。

(2)与图甲中A处兴奋传递相比,兴奋在神经纤维上的传递方向的特点是。

(3)图乙中神经元①受到一个适宜刺激,在A处能记录到膜电位的变化,这是因为刺激使神经 元①兴奋,引起其神经末梢释放的递质首先进入,随后与突触后膜上的特异性受体结合,神经元②膜外离子内流,产生兴奋。

元①兴奋,引起其神经末梢释放的递质首先进入,随后与突触后膜上的特异性受体结合,神经元②膜外离子内流,产生兴奋。

(4)若给图乙中骨骼肌一个适宜刺激,在A处(能/不能)记录到膜电位的变化;若在图乙中A处给予一个适宜刺激,在C处(能/不能)记录到膜电位的变化。

(5)重症肌无力是自身免疫病,多数患者的免疫系统误将自身肌肉细胞膜(突触后膜)上的神经递质受体当作,产生的抗体攻击了此类神经递质受体,从而神经冲动传递受阻,肌肉收缩无力。

(7分)下图是人体部分组织示意图,a、b、c、d代表人体内的不同激素,请分析回答:

(1)当人体受到寒冷刺激时,兴奋只由A传到B,而不能由B传到A的原因是

(2)在寒冷环境中,图中 b激素和【】

激素 之间通过协同作用,共同促进产热量增加。某患者体温调节能力下降甚至丧失,图中最可能受损的部位是。

之间通过协同作用,共同促进产热量增加。某患者体温调节能力下降甚至丧失,图中最可能受损的部位是。

(3)人过度紧张时,在大脑皮层相关部位的影响下,下丘脑中的一些细胞能合成并分泌

激素增加,最终促使甲状腺合成并分泌d激素;当d激素含量增加到一定程度时,可以抑制下丘脑和垂体的分泌活动,这种调节作用称为调节。

(4)在血糖平衡调节中,当血糖含量升高或降低时,主要通过【c】分泌

两种激素的拮抗作用,使血糖维持相对稳定 。

。

(5)当人体内细胞外液渗透压升高时,图中下丘脑合成和分泌的 激素会增加。

激素会增加。