党的十八届四中全会提出了全面推进依法治国的总目标。阅读材料,回答问题。

材料一:

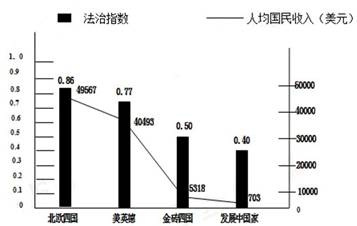

注:法治指数是国际上判断、衡量一个国家的法治状况及其程度的量化标准。2012年,中国法治指数排名为87名。2014年全球法治指数丹麦以0.93分位居第一,中国以0.45分排名76。

材料二:提高法治指数,建设法治经济,必须切实贯彻市场主体“法无禁止皆可为”、政府“法无授权不可为”的法治经济理念。只有公平竞争,各种要素才会在利益驱动下竞相涌动、良性共赢,所以,让交易更平顺,让“无形之手”更稳健,离不开法治的庇护;过去在经济领域中出现的商业贿赂、欺诈,都为法治所不容,所以,让信用更扎实,也离不开法治的庇护;法治也瞄准政府,把“有形之手”全部纳入法治的框架,“无形之手”才有创造活力,才能“逼出”一个更好的市场经济。

材料三:2015年是全面推进依法治国的第一年。为贯彻依法治国方略,加快建设法治政府和服务型政府,N市采取切实措施全面提升政府依法履职能力:严格按照法定权限和程序履行政府职能,坚持法无授权不可为、法定职责必须为;健全完善决策机制,问计于民,汇聚民意,认真落实重大行政决策法定程序,加大行政问责和督查力度等,努力提高依法行政水平。

(1)指出材料一反映的经济信息。

(2)结合材料一、二,运用走进社会主义市场经济的相关知识,分析提高法治指数对市场经济发展的积极作用。

(3)结合材料三,运用“政府的权力:依法行使”的相关知识,分析N市为建设法治政府所采取的措施。

S省政府认为,城镇化成功与否,绝非以城市数量和城市人1:2的增长来判断。相比“数量”的变化,城镇化应该更加注重增长“质量”,即社会公平和协调发展问题。城镇化可以提高社会公平,可以解决农民工和未来更多农民进城后公平分享到公共服务的问题。要防止一味追求城镇化率,对农村竭泽而渔,这就更需要强化对行政权力运行的监督和制约,保障农民的基本权益。

结合材料 ,请你运用政治生活的有关知识,为政府如何解决城镇化过程中的社会公平问题出谋划策。(12分)

为了促进旅游经济的发展,某市政府举行专家座谈会,与会的专家学者根据各自不同的学术研究领域,围绕城市形象定位、策划包装,城区的规划与建设,特色旅游产业及产品的建设与开发及城市宣传品的设计开发等方面展开热烈讨论,为该市的文化旅游产业发展提出可供借鉴的操作建议及发展良策有人据材料认为,该市政府的做法是引导公民参与民主决策的最有效途径,有利于增强决策的科学性。

请你运用民主决策的有关知识评析上述观点。

材料一

2013年上半年江苏省某市农民人均收入情况

| 种类 |

工资性收入 |

经营性收入 |

财产性收入 |

转移性收入 |

| 数额(元) |

5178 |

2553 |

372 |

824 |

| 增速(﹪) |

14.6 |

14.2 |

9.4 |

18.5 |

注:转移性收入是指惠农政策、社会保障等所带来的最低生活保障补助、退休、养老金等收入。与去年同期相比,该市农民工资性收入、经营性收入的增幅分别回落5.9、6.1个百分点。

材料二据调查,目前经济增长下行压力很大、中小企业经营状况不容乐观、农产品价格暴涨暴跌等因素严重制约着农民收入的持续快速增长。对照该市农民“收入倍增”计划,到2015年,农民人均收入需年均增长15.8%以上,形势不容乐观。

(1)你从材料一中获得了哪些经济信息。

(2)结合材料,从《经济生活》角度,分析说明应如何实现该市农民“收入倍增”。

材料一 : 国家工信部等部委发布的《中小企业划型标准规定》首次从中小企业中划分出微型企业类别,将微型工业企业界定位20人以下或营业收入300万元以下的工业企业。2012年,全国各地政府出台相应政策措施向微型企业倾斜,鼓励一些发展比较好的个体工商户转登为企业,以使其享受相应的政策优惠。

材料二 : 某省有关部门统计数据显示:2013年该省以中小企业为主的私营企业达90多万户,新增10多万户,个体工商户近300万户,新增30多万户;规模以上小型工业企业完成增加值5000多亿元,同比增加20%;以中小企业为主的民营经济完成投资4000多亿。

(1)结合材料一,分析材料中《中小企业划型标准规定》的变化以及相应政策的调整有什么经济意义?

(2)根据国家政策调整和中小企业发展状况,有人得出这样的结论:中小企业的发展主要依靠国家政策支持,这对其他的企业来讲是不公平的。你是否同意这一观点?请用相关知识分析说明。

北京是一个水资源紧缺的城市。据北京市水务局提供的信息,北京市人均水资源占有量低于300立方米,不足全国平均水平的1/8,低于国际公认的人均1000立方米的缺水警戒线。北京市发展和改革委员会负责人表示,北京市将在部分小区试点居民阶梯水价,以每个家庭每月用水量为基数进行计算。

阶梯水价是指将水价分为不同的阶梯,在不同的定额范围内,执行不同的价格。使用的水量在基本定额之内,采用基准水价,如果使用的水量超过基本定额,则超出的部分采取另一阶梯的水价标准收费。

请你运用经济学知识论证实行阶梯水价的合理性。