为了测定一节干电池的电动势和内电阻,现准备了下列器材:

A.待测干电池E(电动势约1.5 V,内阻约1.0Ω);

B.电流表G(满偏电流3.0 mA,内阻10Ω);

C.电流表A(量程0~0.60 A,内阻0.10Ω);

D.滑动变阻器R1(阻值范围为0~20Ω,额定电流为2 A);

E.滑动变阻器R2(阻值范围为0~1 000Ω,额定电流为1 A);

F.定值电阻R3=990Ω;

G.开关K和导线若干。

(1)为了能尽量准确地进行测量,也为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是_________(填仪器代号)。

(2)请在图甲方框中画出实验电路原理图,并注明器材的字母代号。

(3)请根据你在图甲方框中所画的实验电路原理图,在图乙所示的实物图中用笔画线代替导线,完成实验电路。

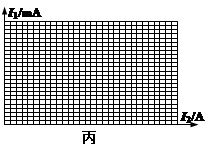

(4)下表为某同学根据正确的电路图所测得的实验数据(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数)。

| I2/A |

0.10 |

0.20 |

0.28 |

0.40 |

| I1/mA |

1.39 |

1.32 |

1.25 |

1.16 |

请在图丙的坐标系中标出适当的坐标值并作出I1-I2的图象。

(5)根据你所画出的I1-I2图象,可求得被测干电池的电动势E=_______V,内电阻r =______Ω。(小数点后面保留两位数字)

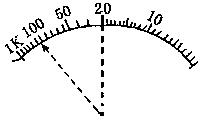

某同学利用多用电表测量一个未知电阻的阻值,由于第一次选择的欧姆档不够合适,又改换另一欧姆档测量,两次测量时电表指针所指的位置如图中的虚线所示,下面列出这两次测量中的有关操作:

| A.将两根表笔短接,并调零。 |

| B.将两根表笔分别跟被测电阻的两端接触,观察指针的位置。 |

| C.记下电阻值。 |

| D.将多用电表面板上旋钮旋到R×10档。 |

E.将多用电表面板上旋钮旋到R×1档。

F.将多用电表面板上旋钮旋到交流电压最高档。

(1)根据上述有关操作将两次的合理实验步骤按顺序写出(利用上述操作项目前面的字母表示,且可以重复使用)________________。

(2)该电阻的阻值是____________。

某同学在做“利用单摆测重力加速度”实验中,先测得摆线长为88.50cm,摆球直径为2.0cm,然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间。

(1)该摆摆长为cm,秒表所示读数为s。

(2)(单选题)如果他测得的g值偏小,可能的原因是()

| A.测摆线长时摆线拉得过紧 |

| B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了 |

| C.开始计时,秒表过迟按下 |

| D.实验中误将49次全振动数为50 |

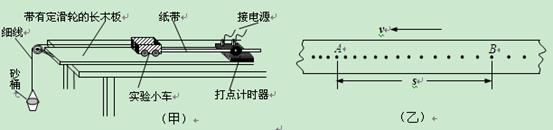

在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中,某实验小组采用如图8(甲)的实验装置。

(1)实验时为了保证小车受到的合外力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,在沙和沙桶的总质量m与小车的质量M的关系必须满足m << M的同时,实验时首先要做的步骤是。

(2)如图9(乙)为实验中打出的一条纸带,选取纸带中的A、B两点来探究恒力做功与动能改变的关系,测出A、B两点间距s和速度大小vA、vB。已知砂和砂桶的总质量m,小车的质量M,重力加速度g。则本实验要验证的数学表达式为。(用题中的字母表示实验中测量得到物理量)。

四、计算题(本题共3小题,共36分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

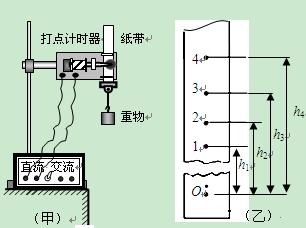

某同学利用重物自由下落来“验证机械能守恒定律”的实验装置如图(甲)所示。

(1)请指出实验装置中存在的明显错误:。

(2)进行实验时,为保证重锤下落时初速为零,应(选填A或B)。

A.先接通电源,再释放纸带

B.先释放纸带,再接通电源

(3)根据打出的纸带,选取纸带上连续打出的1、2、3、4四个点如图(乙)示。已测出点1、2、3、4到打出的第一个点O的距离分别为h1、h2、h3、h4,打点计时器的打点周期为T。若代入所测数据能满足表达式gh3 =,则可验证重锤下落过程机械能守恒(用题目中已测出的物理量表示)。

在用如图所示的装置验证动量守恒的试验中

(1)在验证动量守恒定律的实验中,必须要求的条件是:()

A、轨道是光滑的。

B、轨道末端的切线是水平的。

C、m1和m2的球心在碰撞的瞬间在同一高度。

D、碰撞的瞬间m1和m2球心连线与轨道末端的切线平行。

E、每次m1都要从同一高度静止滚下。

(2)在验证动量守恒定律的实验中,必须测量的量有:()

A、小球的质量m1和m2。 B、小球的半径r。

C、桌面到地面的高度H。 D、小球m1的起始高度h。

E、小球从抛出到落地的时间t。 F、小球m1未碰撞飞出的水平距离。

G、小球m1和m2碰撞后飞出的水平距离。

(3)实验时,小球的落点分别如右图的M、N、P点,应该比较下列哪两组数值在误差范围内相等,从而验证动量守恒定律:()

A、m1· 。B、m1·

。B、m1· 。

。

C、m1· 。 D、m1·

。 D、m1· +m2·

+m2· 。

。

E、m1· +m2·(

+m2·(

)。 F、m1·

)。 F、m1· +m2·(

+m2·(

)。

)。