将大肠杆菌放在含有15N标记的培养基中培养,待其DNA完全标记上15N后转移到含有14N的普通培养基中培养9小时,然后提取DNA进行分析,得出含15N的DNA占总DNA的比例为1/32,则大肠杆菌的分裂周期是

| A.1小时 | B.1.5小时 |

| C.1.8小时 | D.2.25小时 |

下列有关人体细胞的叙述,不正确的是 ( )。

| A.细胞内水分减少,代谢速度减慢是细胞衰老的重要特征 |

| B.癌变是细胞的正常基因突变成原癌基因的过程 |

| C.寄主细胞因病毒的增殖释放而死亡不属于细胞凋亡现象 |

| D.癌细胞容易在体内转移,与其细胞膜上糖蛋白等物质减少有关 |

下列关于酶和ATP的叙述正确的是( )

| A.所有生物均具有独立合成和利用ATP的能力 |

| B.细胞内酶的合成总是包括转录和翻译两个过程 |

| C.无氧呼吸的每一阶段均能产生少量的ATP |

| D.生命活动所需能量直接来源于ATP |

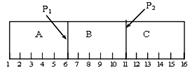

如下图P1、P2为半透膜制成的结构,且在如图的小室内可自由滑动。A室内溶液浓度为2mol/L,B室内溶液浓度为1.5mol/L,C室内溶液浓度为1.5mol/L,实验开始后,P1、P2分别如何移动( )

| A.P1向右、P2不动 | B.P1向左、P2向左 |

| C.P1向右、P2向右 | D.P1向左、P2不动 |

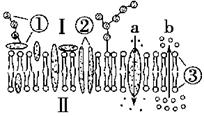

如图表示细胞膜的亚显微结构,其中a和b为物质的两种运输方式,下列对细胞膜结构和功能的叙述错误的是( )

| A.若图示为肝细胞膜,则CO2的运输方向是Ⅱ→Ⅰ |

| B.细胞间的识别、免疫、细胞的癌变与①有密切的关系 |

| C.适当提高温度将加快②和③的流动速度 |

| D.b过程不需要ATP,a过程未体现膜的选择透过性这一生理特性 |

下列叙述正确的是 ( )

(1)肌细胞含线粒体多;

(2)胃腺细胞合成胃蛋白酶的场所是内质网上的核糖体;

(3)肝细胞不能合成胃蛋白酶,说明其DNA分子中,不含控制胃蛋白酶合成的基因;

(4)汗腺细胞和唾液腺细胞都有较多的核糖体和高尔基体;

(5)甲状腺细胞能分泌甲状腺激素,但不能合成酶。

| A.(1)(2)(3) | B.(4)(5) | C.(1)(2) | D.(3)(5) |