今年是中国人民抗日战争胜利70周年,也是世界人民反法西斯战争胜利70周年。抗日战争改变了中国的面貌,也深刻影响着世界的政治。阅读下列材料:

材料一 如果不是中国付出2000多万人的代价,在亚洲战场拖住了日本军队,日本军队便会从中国进攻苏联的后方,或者进一步进攻太平洋地区。在没有亚洲盟国的顽强抵抗的情况下,西方盟军的损伤将更为惨重。

──摘自英国《卫报》

材料二 盖谋求帝国臣民之康宁,同享万邦共荣之乐……亦为朕所拳拳服膺者。前者,帝国所以向美英两国宣战,实亦为希求帝国之自存与东亚之安定而出此,至如排斥他国主权,侵犯其领土,固非朕之本志。然自交战以来……战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料。如仍继续交战,则不仅导致我民族之灭亡,并将破坏人类之文明。

──《日本天皇停战诏书》

材料三 近年来,日本右翼势力有所抬头:篡改历史教科书、否定南京大屠杀、不顾国际舆论谴责频繁参拜靖国神社、疯狂扩充军备、制造“中国威胁论”……2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过了两个决定,分别将每年的9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

──摘自《京华时报》

请回答:

(1)据材料一,概括指出中华民族抗日战争的伟大历史意义。

(2)据材料一、二,指出日本天皇发布停战诏书的背景及停战理由。

(3)据材料二,概括指出日本天皇在停战诏书中是如何推卸战争罪责的?你赞成他的观点吗?请任举1例史实证明你的观点。

(4)综合上述材料,并结合所学知识,指出我国政府作出材料三中提到的“两个决定”的深远意义。

阅读材料,回答问题:(共12分)

霍布斯邦在《革命的年代:1789——1848》写道,从一七八九到一八四八,发生在英法两个国家里的孪生大变革——双元革命。我们不应该把这场革命看成是属于这两个国家的历史事件,而应该看作是一座覆盖了更广泛地区的火山的孪生喷发口,并且还在继续使整个世界发生变革。

问题:

(1)霍布斯邦所说的“双元革命”分别是指什么?

(2)你认为作者将发生在1789-1848年英法两个国家的历史事件视为一场孪生“双元革命”的依据有哪些?

(3)作者把 “双元革命”看作是一座覆盖了更广泛地区的火山的孪生喷发口,其寓意是什么?

(4)概述“双元革命”对世界的经济、政治和思想等变革所产生的作用?

阅读材料,回答问题:

材料一

封建主义打造了欧洲。11和12世纪,在封建王朝的统治下,欧洲达到了它的第一个青春期,达到了它的第一个富有活力的阶段。

——布罗代尔《文明史纲》

材料二

10世纪、11世纪、12世纪的后起蛮族,也强烈地为中国文明所吸引。除了自身采纳中国文明,他们还在自己统治的领土上传播了中国文明。

——阿诺德·汤因比《人类与大地母亲》

问题:

(1)西欧封建制度出现于何时?

(2)11、12世纪,在封建王朝统治下的欧洲,其“青春期”和“活力”主要表现在哪里?

(3)材料二中所说 “蛮族”主要指哪些民族?他们是怎样在自己统治的领土上传播中国文明的?试举一例说明。

(4)结合所学知识,请概述11、12世纪中国、西欧历史发展呈现出哪些显著的不同?

阅读材料,回答问题:

材料一

太祖武皇帝,沛国谯人也,姓曹,讳操,字孟德,汉相国参之后。……太祖运筹演谋,鞭挞宇内,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣。

——晋·《三国志》

材料二

太祖为人佻易无威重,好音乐,倡优在侧,常以日达夕。被服轻绡,身自佩小鞶囊,以盛手巾细物,时或冠帢帽以见宾客。每与人谈论,戏弄言诵,尽无所隐,及欢悦大笑,至以头没杯案中,肴膳皆沾污巾帻,其轻易如此。

——吴国·《曹瞒传》

材料三

在宋代之前,曹操在人们的心中是个顶天立地的英雄形象,宋代以后,曹操的形象却发生了颠覆性的改变,曹操成了阴险狡诈的权术家、大奸臣。

——《文汇报》2009年

问题:

(1)曹操主要生活在什么时期?

(2)材料一与材料二对曹操的态度有何不同?你怎样看待这两则材料的史料价值?请说明

理由。

(3)宋代以后导致曹操形象却出现颠覆性变化的主要原因是什么?

材料一:香港《明报》10月2日报道:19世纪唯物社会主义思想家马克思,以凌厉后劲压倒科学家爱因斯坦,在英国广播公司(BBC)的千禧年“最伟大思想家”选举中胜出。

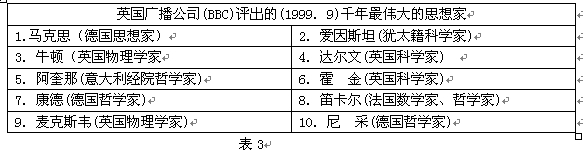

材料二:英国广播公司(BBC)千年最伟大的思想家评选揭晓(1999.9) 请回答:

请回答:

(1)马克思最后跃居排名的榜首,主要是因为他对人类历史发展的哪些贡献?(

(2)继马克思之后,列宁、毛泽东、邓小平是如何发展和完善马克思主义的?

(3)爱因斯坦和牛顿紧随马克思之后排在第二、三名,请你分别介绍他们对人类历史发展的主要贡献?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:城市化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。城市化与工业化互为因果而螺旋式上升的关系已为工业革命以来的世界历史发展所证实。工业革命的重要内容之一就是对农业的改造,也就是以农业为主的经济转移到工业经济上来,诚然,在英国工业革命已经开始的年代里,土地仍然是英国人主要的资源和财富。然而农业人口早在巧世纪开始就悄悄地变化着。

——摘自《欧洲文明扩张史》

(1)15世纪英国农业人口发生厂怎样的变化?(3分)为什么会发生这些变化?(4分)根据材料

一,结合所学知识,试以英国为例说明工业化和城市化的关系。(8分)

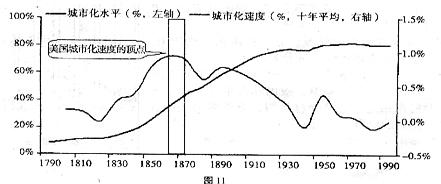

材料二:美国城市化进程示意图

(2)图11显示,美国的城市化速度的顶点出现在1870年前后,20世纪的五、六十年代城市化进程有—次急剧加速。结合所学知识分别说明其原因。(8分)

材料三:1949年之后的28年,我国城市化水平从10.64%增长到18%,仅仅增长了7.36%。1978-1986年,城市化率从17.6%上升到24.5%。到2001年,城市化率上升到37.37%。社科院研究报告称2006年中国城市化率为43.9%。

(3)材料三反映了新中国成立以来城市化进程的什么特点?(4分)结合所学知识,分析其主要

的社会原因。(10分)