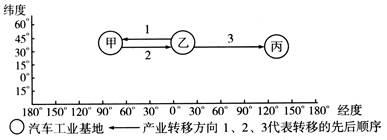

读世界汽车产业三次大转移示意图,回答下列各题。

19世纪80年代,汽车首先在欧洲诞生。有关汽车工业的正确叙述是

| A.汽车工业城属于发育程度低的工业地域 |

| B.汽车工业不易与相关工业集聚 |

| C.欧洲工业化发展早,发展汽车工业的基础好 |

| D.汽车工业是典型的资源密集型工业 |

第一次转移是从乙地转移到甲地,甲地汽车产量迅速增加的有利条件是

| A.钢铁、石化等工业迅速发展,为发展汽车工业创造了条件 |

| B.劳动力资源丰富,有利于发展汽车工业 |

| C.国土辽阔,人口众多,有利于发展汽车工业 |

| D.出现了逆城市化,促进了汽车工业的发展 |

进入20世纪80年代,丙地汽车产量居世界第一,这主要得益于该国

| A.原料、燃料丰富 | B.位置优越,海运发达 |

| C.劳动力和水能丰富 | D.重视科技投入 |

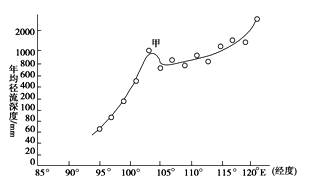

下图为中国径流深度随经度的变化示意图,图中选取的是台湾—江西—四川—青海等省的数据。分析回答下列各题。

图中径流深度随经度变化的规律很大程度上取决于( )

| A.西北季风的影响 | B.植被的疏密程度 |

| C.地表的物质组成 | D.东南季风的影响 |

图中曲线在甲点出现明显转折,反映出此处( )

| A.是阶梯分界处,地形抬升作用影响了降水量 |

| B.临海,受海洋影响大 |

| C.地形平坦,河道弯曲,排水不畅 |

| D.土质疏松,下渗能力强 |

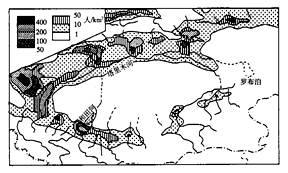

某校利用暑假期间带领学生进行社会考察活动,他们分别考察了A、B、C、D四地,根据下图信息(图中黑粗线为铁路线),回答下列各题:

AB间铁路线的名称为

| A.陇海线 | B.贵昆线 | C.包兰线 | D.京包线 |

学生们发现A城与B城主要的工业部门不同,A、B两城的主要工业部门分别是

A、棉纺织工业,毛纺织工业B、毛纺织工业,棉纺织工业

C、钢铁工业、毛纺织工业D、化学工业、钢铁工业他们到达C山脉时发现该山脉两侧景观明显不同,造成C山脉两侧景观明显不同的要素是

| A.热量 | B.降水 | C.地方性风 | D.人类活动 |

D地区从农业的可持续发展来看,应当注重发展

| A.绿洲农业 | B.河谷农业 | C.节水农业 | D.高效农业 |

读图完成下列各题

该地区人口成斑块状环形分布的主要原因有:

| A.环盆地以哈萨克族人为核心形成相对集中的居民点 |

| B.环盆地有大小不等不连续的山前冲积扇平原分布 |

| C.环盆地有较丰富的矿产资源分布 |

| D.环盆地有大小不同不连续的草原分布 |

该地区发展农牧业的不利条件主要有:

| A.热量不足 | B.水源不足 |

| C.可供利用的土地资源不足 | D.气温日较差大 |

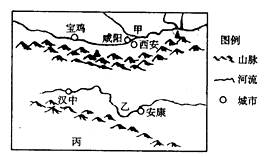

读下面的某区域图,回答下列各题。

图中甲、乙两地之间山脉的地理意义是:

①我国地势第二、三级阶梯的分界线②长江水系与黄河水系之间的分水岭

③以水田为主的土地利用类型和以旱地为主的土地利用类型的分界线

④四川省与陕西省之间的分界线

| A.①③ | B.②③ | C.①④ | D.③④ |

下列有关图中丙地形区的叙述,正确的是:

①地带性土壤为紫色土,因而被称为“紫色盆地”②是我国重要的水稻、茶叶、甜菜产地

③农业发达,水利兴盛,有“天府之国”之称④冬季气温比同纬度的东部地区高

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.②④ |

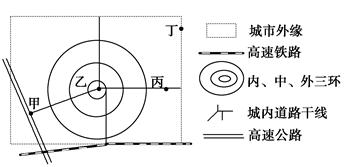

下图是某城市内部和对外联系路线图,据图回答下列问题。

从地租水平看

| A.甲>乙>丙>丁 | B.乙>甲>丙>丁 |

| C.丙>甲>乙>丁 | D.丁>甲>乙>丙 |

甲、乙、丙、丁四地中,最不可能发展成为商业中心的是

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |