1933 年,罗斯福提请国会通过法案,成立“资源保护队”,主要是针对中部平原频发的[沙尘暴。第一批招募了25 万人,至1941 年时,共计有250 万青年参与,在各州的1500个营地劳动,开辟了740 多万英亩国有林区和大量国有公园。史学家认为这一措施是“新政”中最受欢迎、最成功、最没有争议的措施。史学家这样评论的主要依据是该措施( )

| A.调整了农林经济结构,降低农产品价格 |

| B.使罗斯福政府将资源保护放在新政首位 |

| C.将失业救济与自然保护有机结合起来 |

| D.基本解决了就业问题,消除了经济危机 |

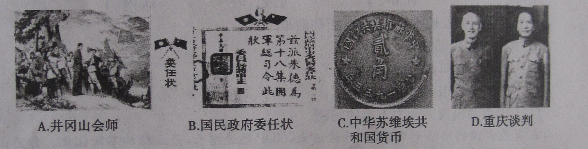

下列最能体现国共两党团结御敌的是

秦汉以来,地方行政区划大抵依山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,形成区域性管理中“山河形便”的惯例。自元代始,打破自然地理界限,不顾区域经济联系确定行省区划。元朝这样做的目的是

| A.犬牙交错,便于中央集权 | B.打破传统,创新政治制度 |

| C.管辖边疆,提高行政效率 | D.州县合并,减少财政开支 |

《可持续发展与文明转型》中指出:两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱, 完成了第一次文明转型,即“铁制农具十小农经济十君主官僚体制十儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。推动这次文明转型的因素主要是

| A.新工具新技术的发展 | B.诸侯争霸战争的影响 |

| C.百家争鸣局面的出现 | D.中央集权制度的形成 |

“天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?”这段话蕴含了

| A.朴素辩证思想 | B.无为而治思想 |

| C.道法自然思想 | D.天人合一思想 |

2012 年诺贝尔文学奖授予中国作家莫言,委员会授奖词称,莫言将现实和幻想、历史和社会角度结合在一起。莫言的代表作如《丰乳肥臀》,以高密东北乡为背景,描写了百年中国大陆沧桑变化史,彻底颠覆了官定历史叙事模式。小说对土改、文革、经济热等都有极深的揭露和反思。据此推测,莫言的写作风格属于

| A.现实主义 | B.浪漫主义 | C.社会主义 | D.现代主义 |