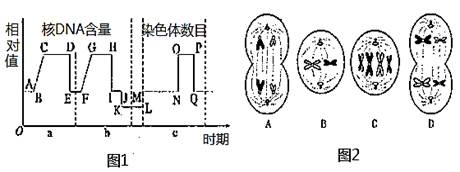

图1表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量和染色体数目的变化。图2是某一生物体中不同细胞的分裂示意图,据图回答下列问题。

(1)图1中AC段和FG段形成的原因是___________,L点→M点表示_____________过程,该过程体现了细胞膜的___________特点。

(2)图2中的B图为_____________细胞,发生在图1中的____________段。基因的分离和自由组合发生于图1中的______________段。

(3)图2中A细胞所处的细胞分裂时期是___________。该生物的子代间性状差别很大,这与_________(用图2中的字母表示)细胞关系密切。

(4)图一中与GH段和OP段相对应的细胞中,染色体有何不同? __________。

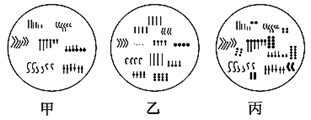

下图为几种生物细胞内染色体示意图,请回答:

(1)普通小麦的染色体组可表示为AABBDD(如甲图所示),则一个染色体组的染色体数为________条。

(2)丙为人工培育的八倍体小黑麦染色体图,其培育方法是用普通小麦和黑麦(2n=14)杂交,然后用___________处理得到的;与二倍体植物相比,多倍体的显著特点是___________。

(3)将甲、乙进行花药离体培养成的植株,可育的是___________ (填“甲”或“乙”)花药离体培养成的植株。

果蝇的眼色由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制。A、a基因位于Ⅱ号染色体上,其中A和B同时存在时果蝇表现为红眼,B存在而A不存在时为粉红眼,其余情况为白眼。现选择两只红眼雌、雄果蝇交配,产生的后代如下图1所示。图2表示雌雄果蝇体细胞的染色体图。请回答:

(1)B、b基因所在的染色体是___________(填“常染色体”或“X染色体”),亲代雌、雄果蝇的基因型分别为___________、___________。

(2)F1雄果蝇中表现型及其比例为_____________,F1雄果蝇能产生___________种基因型的配子。

(3)从F1中选出红眼果蝇进行杂交,所得子代中粉红眼果蝇出现的概率为__________。

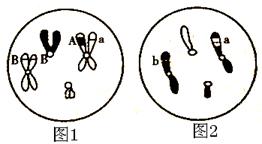

某雄性动物的基因型为AaBb。如图是其一个精原细胞减数分裂过程中的两个不同时期的细胞分裂图像。回答下列问题。

(1)图1细胞处于___________期,图2细胞的名称是__________。该动物体细胞中的染色体数是________条。

(2)图2细胞____________(填“是”或“不是”)由图1细胞分裂而来。

(3)该精原细胞减数分裂过程中发生的变异是_____________,形成的四个精细胞,其基因型分别为____________。

(4)用32P标记该动物造血干细胞中的所有DNA分子,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,让其多次分裂。若已知一个细胞中的染色体总条数和被32P标记的染色体条数分别为16和4条,推测这个细胞最早出现在第__________________次分裂的分裂期细胞。

下表表示某地环境因子和两种植物的相关数据统计。据表回答下列问题。

| 时刻 |

光照强度/lax.m-2.s-1 |

温度/% |

湿度/% |

空气中CO2/μmol.mol-1 |

紫藤胞间CO2/μmol.mol-1 |

国槐胞间CO2/μmol.mol-1 |

| 8:00 |

593 |

30.4 |

49.9 |

381 |

329.5 |

214.5 |

| 10:00 |

1385 |

31 |

51.8 |

295 |

67.8 |

77.06 |

| 12:00 |

1473 |

32.4 |

38.3 |

343 |

205.6 |

205.6 |

| 14:00 |

1042 |

32.4 |

29.5 |

248 |

314.6 |

220.6 |

| 16:00 |

832 |

32.7 |

28.9 |

246 |

335.2 |

234.2 |

| 18:00 |

97 |

28.8 |

24.9 |

260 |

350.1 |

250.1 |

(1)上午8点,空气中CO2浓度极高,其原因是____________,此时植物光合作用最主要的限制因素是_________。

(2)两种植物在12点均未出现明显的“午休”现象,从表格中数据来看,主要原因是___________。

(3)上午10点,国槐胞间CO2浓度远低于空气中CO2浓度,其原因是此时__________。

(4)在实验过程中,给紫藤供应l8O2,发现叶肉细胞中出现了C18O2。分析其最可能的转移途径是:_________。

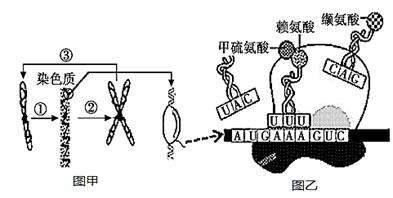

图甲表示真核生物细胞中染色体(DNA)在细胞核中进行的一些生理活动,图乙表示在细胞质中进行的重要生理活动。请据图回答下列问题:

(1)过程③发生的时期是_______________。

(2)图乙表示遗传信息传递中的_________过程;由图可知甲硫氨酸的密码子是_________;连接甲硫氨酸和赖氨酸、赖氨酸和缬氨酸之间化学键的结构式是__________。

(3)甲、乙两图的结构或物质中含有的大分子物质有_____________。

(4)组成细胞的4类主要化合物除图甲、乙所包含的外,还有_________,组成它的化学元素主要是_________。

(5)与植物相比,动物特有的二糖是_________。