阅读材料,回答下列问题

材料一:法律由议会制定,法律一旦制定,国王就不能中止。

材料二:资产阶级在不到一百年的阶级统治中创造的生产力,比过去一切世代所创造的全部生产力还要多。——《共产党宣言》

材料三:科学不仅刷新了我们的世界图景,也刷新了我们的日常生活。……然而,在科学成功的背后,我们必须看到一个潜在的危险正在显露出来;人类通过大规模地开发大自然,虽然掌握了更高的能量,有了支配自然界的能力,但却动摇了人类生存的根基。

——摘自吴国盛《科学的历程》

请回答:

(1)根据材料一和二分析19世纪中期英国成为世界强国的政治和经济原因分别是什么?

(2)你能说说美国和俄国分别是通过何种方式走上资本主义道路的?

(3)请任选工业革命中的一项科技发明,论证科学改变“我们的日常生活”同时也存在“潜在的危险”。(2分)

(4)根据材料二和三谈谈你的认识?

阅读下列材料,回答问题

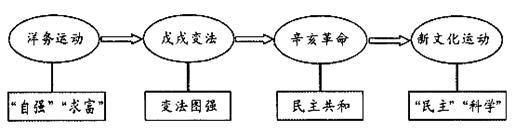

材料一:如图,中国近代化探索历程示意图

材料二:中国的近代化历程.从洋务自强到变法维新,从辛亥革命到新文化运动,尽管期间遭遇过种种挫折和失败,但中国社会的变革,毕竟在山重水复中景随人转,迭相递进,由学习西方的军事思想到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化,由表及里,由浅入深,推陈出新。

请回答:

(1)写出开启了中国近代化历程的历史事件。该历史事件的性质是什么?

(2)写出倡导资产阶级维新思想的两个主要代表人物

(3)新文化运动的宣传阵地是什么?高举的两面大旗是什么?

(4)根据材料二,说说在中国近代化探索历程中,中国向西方学习的内容发生了怎样的变化?

阅读下列材料,回答问题

材料一:如图是1842年,中英双方在英国军舰“皋华丽”号上签订条约的场景。

材料二:条约规定:“割让辽东半岛、台湾、澎湖列岛及附属岛屿给日本;赔偿日本军费白银二亿两;增开苏州、杭州、沙市、重庆为通商口岸;允许日本在中国通商口岸开设厂。”

——摘自《中国历史》八年级上册

材料三:“清政府赔款白银4.5亿两,以海关等税收作保;清政府保证严禁人民参加反帝活动;清政府拆毁大沽炮台,允许帝国主义国家派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地;划定北京东交民巷为‘使馆界’,允许各国驻兵保护,不准中国人居住。”

——摘自《中国历史》八年级上册

请回答:

(1)材料一是哪一个不平等条约签订时的场景?该条约是在哪次战争后签订的?这场战争对中国社会产生的最重大影响是什么?

(2)材料二是哪一个不平等条约的内容?概述该条约的签订对中国造成了怎样的影响?

(3)材料三是哪一个不平等条约的内容?概述该条约的签订对中国造成怎样的危害?

在“对洋务运动评价”讨论课上,同学们自由发言。小明说:“洋务运动引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业。”小红说:“洋务运动培养了技术力量,为近代企业积累了生产经验。”小英说:“洋务运动以发展资本主义军事与经济为重心,目的是把中国引向资本主义。”哪一位同学观点是错误的,请指出并说明理由。

21、《南京条约》中开放通商口岸,包括广州、厦门、南京、宁波、上海。

A B

错误:______ 订正:________

22、在第二次鸦片战争前后,割占中国领土最多的列强是英国,共割占我国东北、西北领土

A B

150多万平方千米。

错误:______ 订正:________

23、1905年,孙中山在日本东京成立了第一个资产阶级革命政党——兴中会。

A B

错误:______ 订正:________

24、1912年元旦,袁世凯在南京宣誓就职中华民国临时大总统,宣告中华民国成立。

A B

错误:______ 订正:________

25、洋务派以“自强”、“科学”为口号,发起学习西方先进技术的洋务运动。

A B

错误:______ 订正:________

汇入工业文明大潮,近代中国经历了屈辱、艰辛的历程。中国人民为反抗列强侵略,争取民族独立,进行着英勇的斗争,开始了救亡图存的探索。针对这个问题,某班同学历史兴趣小组进行了探究,下面请你跟着他们一起来研究下面一些问题:

(1)中国近代史,既是外国资本主义侵华史,又是中国人民的抗争史,近代中国随着列强侵略的不断加深,中国社会一步步沦为半殖民地半封建社会。据此完成下表:(每格1分)

| 战争 |

战后签定的条约 |

影响(社会性质的变化) |

| 《南京条约》 |

||

| 大大加深半殖民地半封建社会 |

||

| 八国联军侵华战争 |

(2)近代以来中国人民为救亡图存,争取民族独立,进行了英勇不屈的斗争。请列举1839年以来抗击外来侵略的英雄人物(至少两位)

(3),中国反抗西方列强的斗争为什么会一再失败?请至少答出两点原因。

(4)如图,为了改变中国落后和挨打的局面,中国的先进人士开始向西方学习,进行近代化的探索,依据下列四幅图文材料,分别写出相对应的运动名称。 (5)结合上述图文材料,谈谈这些运动给你带来什么启示?

(5)结合上述图文材料,谈谈这些运动给你带来什么启示?