阅读下列材料,回答问题。

材料一 汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。倘若次序颠倒,看似容易,实则不通。

——日本学者福泽渝吉《文明论概略》

材料二 泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。

——康有为上光绪皇帝书

(1)根据材料一举出欧洲发生于14—17世纪的“首先变革人心”的史实。根据材料,结合所学知识,说明19世纪下半期中国近代化“达到有形的物质”的重大事件是什么?

(2)材料二中“日本施行三十年而强”指什么事件?材料二中变法三年,可以自立的事件对中国有何影响?

(3)综合以上分析,你从中获得哪些启示?

材料一(18世纪)英国拥有一支庞大的海军舰队,他可以将敌方的海军舰队封锁在港口里,并掐断敌方的海外贸易航线。在英国海上力量的保护下,英国的海外贸易航线得到了很好地保护。繁荣发达的海外贸易不仅增强了英国的经济实力,更为英国的军事力量提供了源源不断的战争经费。——《英国海上霸权与大英帝国》

材料二作为后起的资本主义强国,德国充分利用了第二次工业革命中的最新科学技术,到20世纪初基本实现了工业化。在此基础上,德国海军开始了飞速的扩张。1895年德国皇帝威廉二世宣布“德国的未来是在海洋上”……德国利用英国对布尔共和国的战争在整个欧洲唤起的对英国的普遍敌意,挑衅英国的海上霸权……这样,由于对英国海军的挑战,以及对法国和斯拉夫人的这些侵略,它迫使英法和俄国形成对抗德国的防御性谅解。

——赫·乔·韦尔斯《世界史纲》

材料三当前,中国经济已发展成为高度依赖海洋的外向型经济,对海外资源、空间的依赖程度大幅提高,海洋经济已成为拉动国民经济发展的有力引擎……海洋在维护国家主权、安全中的地位更加突出……这些需要通过建设海洋强国加以保障。

——香港《文汇报》2014年2月13日社论

请回答:

(1)根据材料一,归纳英国海军发展与英国海外贸易之间的内在联系

(2)根据材料二,概括德国海军飞速发展的条件。结合所学知识,指出材料二中英法俄“对抗德国的防御性谅解”形成的具体内涵。

(3)比较材料二、三,回答德国与中国加强海军建设的目的有什么不同?

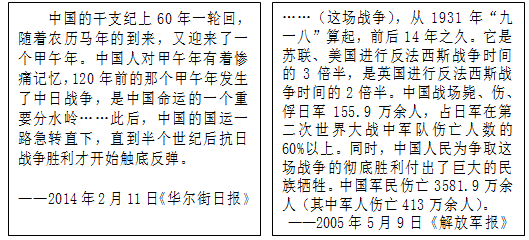

报刊杂志经常会在战争周年之际,发表文章提醒人们匆忘历史。铭记战争,并非为了记住仇恨,而是为了防止罪恶再度上演。阅读下列报纸内容,回答问题。

(1)《华尔街日报》所提的“中国人对甲午有着惨痛记忆”,为什么?

(2)《解放军报》所指的“这场战争”是指什么战争?结合“两报”观点,分析其胜利有何意义?

(3)同学们在学习比较两场战争中人民发挥的作用,发现在后一场战争中,更能显示中华民族觉醒和团结,请举两例说明。

2014年是中国红军长征80周年,观察下列图片,回答问题。

材料一:长征路线示意图。

材料二:红军长征的图片。

(1)红军长征的直接原因是什么?

(2)根据材料二提供的红军长征图片的有关信息,指出红军在长征中克服了哪些方面的艰难险阻。(1个方面即可)

(3)在长征中,中国共产党召开了一次具有生死攸关意义的重要会议——遵义会议。为什么说遵义会议是党的历史上生死攸关的转折点?

(4)我们经常说要发扬长征精神,你心中的“长征精神”是什么?

回顾历史,我们可以发现,以毛泽东为代表的共产党人,艰难地探索出了一条中国革命的新道路。据此回答问题。

(1)1927年大革命失败后,面对国民党的血腥屠杀,中国共产党发动了以城市为中心的武装起义有哪些?(请举出2例,4分)

(2)请运用所学知识,概述中国共产党人在仿照俄式革命道路失败后,是怎样开创中国革命新道路的。

(3)从中国革命道路的探索实践中,我们可以获得什么启示?

19世纪中期以后,在本国封建统治和外国殖民势力的压迫下。为挽救中国于危难,不少仁人志士寻找济世良方,展开一场场“救治行动”。据此回答问题。

(1)[救治之路]有人将先进的中国人开展的一场场“救治行动”比喻成“自我疗伤”“温药慢治”“猛药重治”。请结合所学知识,写出它们分别指哪一历史事件。

(2)[再次问诊]随着“救治行动”的深入,人们逐渐发现中国的 “疾病”不仅是在肌体上,更多的是在头脑中。对此,“名医”们开出了什么良方?

(3)[聚焦名医]以下是对中国展开“救治行动”的各位名医:李鸿章、康有为、孙中山、陈独秀。你最钦佩的是哪一位?请结合他的贡献,作出简要评价。

(4)[大道行思]尽管“名医”们开出了不同的药方,但这些药方却有着共同之处,请指出其中的2点。