阅读下文,完成小题。

范进中举(节选)

来到集上,见范进正在一个庙门口站着,①散着头发,满脸污泥,鞋都跑掉了一只,兀自拍着掌,口里叫道:“中了!中了!”胡屠户凶神似的走到跟前,说道:②“该死的畜生!你中了甚么?”一个嘴巴打将去。众人和邻居见这模样,忍不住的笑。不想胡屠户虽然大着胆子打了一下,心里到底还是怕的,那手早颤起来,不敢打到第二下。范进因这一个嘴巴,却也打晕了,昏倒于地。众邻居一齐上前,替他抹胸口,捶背心,舞了半日,渐渐喘息过来,眼睛明亮,不疯了。众人扶起,借庙门口一个外科郎中的板凳上坐着。胡屠户站在一边,不觉那只手隐隐的疼将起来;自己看时,把个巴掌仰着,再也弯不过来。自己心里懊恼道:“果然天上‘文曲星’是打不得的,而今菩萨计较起来了。”想一想,更疼的狠了,连忙问郎中讨了个膏药贴着。

范进看了众人,说道:“我怎么坐在这里?”又道:“我这半日,昏昏沉沉,如在梦里一般。”众邻居道:“老爷,恭喜高中了。适才欢喜的有些引动了痰,方才吐出几口痰来,好了。快请回家去打发报录人。”范进说道:“是了。我也记得是中的第七名。”范进一面自绾了头发,一面问郎中借了一盆水洗洗脸。

③一个邻居早把那一只鞋寻了来,替他穿上。见丈人在跟前,恐怕又要来骂。胡屠户上前道:“贤婿老爷,方才不是我敢大胆,是你老太太的主意,央我来劝你的。”邻居内一个人道:“胡老爹方才这个嘴巴打的亲切,少顷范老爷洗脸,还要洗下半盆猪油来!”又一个道:“老爹,你这手明日杀不得猪了。”胡屠户道:“我那里还杀猪!有我这贤婿,还怕后半世靠不着也怎的?我每常说,我的这个贤婿,才学又高,品貌又好,就是城里头那张府、周府这些老爷,也没有我女婿这样一个体面的相貌。你们不知道,得罪你们说,我小老这一双眼睛,却是认得人的。想着先年,我小女在家里长到三十多岁,多少有钱的富户要和我结亲,我自己觉得女儿像有些福气的,毕竟要嫁与个老爷,今日果然不错!”说罢,哈哈大笑。众人都笑起来。看着范进洗了脸,郎中又拿茶来吃了,一同回家。范举人先走,屠户和邻居跟在后面。④屠户见女婿衣裳后襟滚皱了许多,一路低着头替他扯了几十回。

请用简洁的语言概括选文的主要内容。

答:

下面的句子分别运用了什么描写方法?有何表达效果?

(1)众邻居一齐上前,替他抹胸口,捶背心,舞了半日,渐渐喘息过来,眼睛明亮,不疯了。

答:

(2)胡屠户上前道:“贤婿老爷,方才不是我敢大胆,是你老太太的主意,央我来劝你的。”

答:

下面对选文四处画线句的分析,无误的一项是( )

| A.画线句①刻画了范进喜极而疯后的丑态,这是对范进也是对封建科举制度绝妙的讽刺。 |

| B.画线句②写胡屠户的语言声色俱厉,动作毫不留情,体现了他对范进的一贯鄙视。 |

| C.画线句③写邻居对范进的无比照顾,体现了他们和谐友好、互帮互助的邻里关系。 |

| D.画线句④描写胡屠户多次为范进扯衣服的细节,体现了一个岳父对女婿无微不至的关爱。 |

范进清醒后,其他都不记得了,却唯独“记得是中的第七名”。作者这样写有何深刻用意?

答:

潮 魂乐维华

⑴秋天,带着满满的月亮来了,据说今年是六十年来罕见的大潮,沿江许多乡村和城镇住满了观潮人,山湖好友,异国宾客,都兴致勃勃地慕名而来,我呢,也怀着对大自然的虔诚来了。那是一个清凉的秋夜,我踏碎满地的月光,拨开密密的芦苇丛来到江边。风波、水影、月色,淡淡的,是天边的远山,呆呆的,是泛光的月亮,轻轻的,是水波在拍岩,这秋夜的景色呵,真是画不尽的画中画,写不尽的诗中诗,我看得那么专一,满目的空旷清淡在胸中化为诗情画意的饱和。我真羡慕大江,在这充满幻想的秋夜里,它得到了永生。

⑵农历十八日是“潮魂”的生日,春秋、战国,七雄,五霸,东流水轻轻的一个波纹,把我的思绪送得那么的遥远……

⑶早就听说了,钱塘江的潮水常年咆哮翻卷,是伍子胥和文种这两人不散的冤魂在倾诉不平。一个屡谏吴王,却落个皮囊裹尸,埋骨大江的结局。一个立下了汗马功劳,却得了个伏剑而死,狗烹弓藏的下场。这两个敌国之将,由于共同的冤屈,死后携手归好了。《水经注》里说:伍子胥背着文种日夜在江河上遨游,还常常摆动清静的秋江,扬起连天的雪浪。所以潮水一到,前面的浪就是伍子胥,后面的浪就是文种了。人们称之谓“潮魂”。每当潮起的时候,浪潮两面就涌起了人潮,浪潮奔腾,人潮鼎沸,汇成惊天动地的呐喊,一直冲向天际,可见人们对忠魂受屈是愤愤不平的,这种愤慨借助伍子胥和文种的故事,溶化在吞天卷日的大江之中,一直奔流到今天。于是我就想了:无情的历史可以演出人们的种种遭遇,却无法把人们的感情垄断……

⑷平静灰暗的江面披上了一层红红的光,我回头一看,不知什么时候,岸上已经聚满了观潮人,人们乘着潮水未到前的幽静,有的把酒临风,听涛谈笑,有的席地而坐,说古论今,也有人在江边点起一堆堆的篝火,映红了一草一木。……

⑸我斟满一杯酒,一饮而尽。天地一色,水月互相弄影,幽静的夜笼罩着幽静的江,也笼罩着幽静的亭子,这亭子没有半点夸耀和表功,默默地陪伴人们等待着潮魂的到来。我又斟满一杯酒,送到嘴边又放下了,不知道该把这酒敬献给谁。

⑹“来了!潮来了!……”人们惊叫起来,翘首东望,乱云飞度,白光微微的泛起,有细小的声音从远处传来,嘤嘤的如同蚊蝇嗡叫,是真的!人们左呼右喊,携老扶幼,跳的,跑的,滚的,爬的,一起涌到江边,啊!黑蒙蒙的水天之间,一条雪白的素练乍合乍散的横江而来,月碎云散,寒气逼人,人们惊叹不已,潮头已经挟带着雷鸣般的声响铺天盖地的来到眼前,惊湍跳沫,大者如瓜,小者如豆,似满江的碎银在狂泻,后浪推着前浪,前浪引着后浪,浪拍着云,云吞着浪,云和浪绞成一团,水和天相撞在半空,沙鸥惊窜,鱼鳖哀号,好象千万头雪狮踏江怒吼,乱蹦乱跳,撕咬格斗你撞我,我撞你,一起化为水烟细沫,付之流水,波涛连天,好象要和九天银河相汇,大浪淘沙,好象要淘尽人间的污染,潮水腾跃,好象要居高临下,俯瞰风云变幻的世界,天地间三分是水,三分是云,还有三分是阔大的气派!我解开衣襟,让江风吹入胸膛,突然,我觉得我的身躯在散开,我的心胸在升华,大江冲进了我的胸膛……

⑺两岸的观潮人齐声叫好,许多人追着潮头狂奔,欢叫,腾跃,有人点起了纸团,又把芦杆投入江中,火光随着流水飞也似地去了,一会儿被抛向空中,一会儿又被沉下深渊,黑漆漆的夜空中,点点火光跃跃沉沉,飘飘浮浮,好象江底翻起了许多普光的夜明珠……

⑻浩瀚的钱塘江沉浮起伏,一喷一吸,我知道:这是潮魂在呼吸。四望皆空,我把满满的一杯酒酹入大江,算是对大江的安慰;人间已擒得恶虎,将满腔的冤气化为倾盆的泪雨了。秋风秋水,我的心在江上盘旋;潮魂呵,这故事虽然古老,却也新鲜……

⑼江水易流,心潮难息,现实,往往是以历史来充实的,历史呢,又是靠现实来生辉的,现实和历史,生活的航船就是用这两支桨划动驶向彼岸。

⑽“岁月消磨人自老,江山壮丽我重来”。我沿着铺满月光声影的江岸踱步,念着古人的诗句,作为对潮魂的良好祝愿。请你说说第①自然段 “饱和”一词的妙处。

第⑥自然段画线句运用了哪些修辞手法?有怎样的表达效果?

第⑧自然段写道“这故事虽然古老,却也新鲜……”“古老”与“新鲜”是否矛盾?为什么?

结合全文,说说标题“潮魂”的含义。

我看了看他的手,那是一只满是皱痕的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张又老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

我给了他10个铜子的小费。他赶紧谢我:“上帝保佑您,我的年轻的先生!”

等我把2法郎交给父亲,母亲诧异起来,就问:“吃了3个法郎?这是不可能的。”

我说:“我给了他10个铜子的小费。”

我母亲吓了一跳,直望着我说:“你简直是疯了!拿10个铜子给这个人,给这个流氓!”她没再往下说,因为父亲指着女婿对她使了个眼色。

后来大家都不再说话。

在我们面前,天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。那就是哲尔赛岛了。

我们回来的时候改乘圣玛洛船,以免再遇见他。文中画线句必须重读的是哪一个字?为什么? (2分)

答:________________________________________________________文中加点词“紫色的阴影”如何理解

答:______________________________________________________

阅读说明文《节能模范自天成》,回答问题。

①鸟在空中飞翔时既要克服地心的引力,又要战胜空气的阻力,消耗的能量是地面运动的十几倍。鸟在进化选择中发展了高效的节能结构和运动方式,成为人类空间动力学研究的模式动物。

②鸟类身体呈流线形,大大减少了在空气中运动时受到的阻力。鸟的胸部肌肉非常发达,而且积聚着大量的能量。飞行时,两只翅膀不断地上下扇动气流,产生巨大的下压抵抗力,足使鸟类能够快速前行。其次,鸟类的骨头是空心的,里面充有空气,头骨是一个完整的骨片,身体各部位的骨椎也相互愈合在一起,肋骨上有钩状突起,互相钩接,形成强固的胸廓。这些独特的骨骼结构不仅减轻了鸟的自身质量,还增强了飞翔的能力。

③鸟类的肺是实心的,呈海绵状,还连有9个气囊,在飞翔时,空气由鸟鼻孔吸入后,一部分在肺里直接进行气体交换,另一部分存入气囊,再经肺腔排出。所以,鸟类在飞行时只进行一次吸气,但肺部进行了两次气体交换,省了一半的呼吸耗能,保证了飞行中有足够的氧气供应。

④鸟类飞羽非常轻但结构坚韧。羽毛的中央是一根羽轴,两边着生羽片,羽毛基部还有一团绒羽。羽片是由许许多多平行细长的羽枝组成,每根羽枝可以看作一根小“羽毛”,两侧密生精细的羽小枝。这种天成的结构有效地减少了飞行时的空气阻力,展翅飞翔时能产生的升力,还能除震颤、消噪音。有些鸟在长途迁徒中,常排成行,利用头鸟振翅的气流,节省飞行用力。一只100克体重的鸟飞行1千米只消耗680焦耳的能量,只是陆地动物的1/3。

⑤鸟儿与空气动力学的结缘已有1亿年的历史,它们的节能结构和飞行原理,一直是人工航天器仿生的对象,但人类至今还没有弄清楚铭记珠扑翼原理,这也是人类一直造不出扑翼机的原因。 通读全文,说说鸟类节能的原因有哪些。

说说第④段中画线句子的表达作用。

文章第⑤段中加点的“一直”能否删去?为什么?

阅读《一点一横长》一文,回答问题。(20分)

我常常想起我的小学老师,达时雨。

小时候,学写繁体字。碰上笔画多的,达老师就教我们一些顺口溜。

“一点一横长,一撇到南洋。我的耳朵长。我姓王。我今年十四岁,在一心国小上学。”

这是繁体“廳”字,大厅的“厅”,整整25笔。

我们扯开嗓门喊将起来,伸出食指把字写在空气里。一时,教室里好像挂满了大大小小的“厅”字,叮叮当当作响。

“一点一横长,二字下面口四方。两边丝绕绕,鸟儿站中央。”这是“鸞”字。红鸾星动的“鸾”。

还有“亡、口、月、贝、凡”,这是“赢”字,输赢的“赢”。

达老师假装捂起耳朵,说:“你们声音好大!外面的树叶子、花儿都让你们嚷嚷下来了。”

大家咧嘴嘻嘻笑起来。教室外面,隔着走廊,木麻黄红艳艳的花瓣正慢慢落下,落在黄土堆上。

她是江苏泗水人,1949年到台湾。

有一次我家急着要用钱。妈妈苦无对策,叨念着告诉我:“课后的辅导不上了吧,可以省下30块钱给外婆。”我听了妈妈的话,不作他想,下课背上书包,大踏步高高兴兴回家了。快出校门的时候,却让达老师给叫住:“为什么不上成语课?”

我据实以报:“我家钱紧了。我妈说不上了。”

达老师只说:“上课去。”我听了,也不作他想,回头进了教室。父母辈疲于奔命,只求喂饱一家人的肚子,竟从来没有察觉什么。我妈也像压根儿忘了让我不去上辅导课的事情。只是此后,我就再没有交过辅导费了。

人情珍重,急流湍湍,竟连一个谢字也没有。难得糊涂的日子,也可以舟行千里。

年幼的时候,只觉得风和日丽,一切平常,哪里知道周遭惊涛千尺?哪里知道父母那一代人兴衰浮沉,漂流仓皇,经历了多少烦恼忧愁?

很久以后,我才知道达老师在大陆时,就当过小学校长。来台湾之前,还做过她那个地方的县长。达老师的丈夫更是我们镇上赫赫有名的凤梨工厂厂长。他们夫妇1949年阴差阳错地来到台湾,成为建设、教育的无名天使,一辈子留在了台湾。

上大学后,我给达老师写过几封信。她热情地回信给我,劈头就提我小学时候的事情。说我能随时一字不漏地背出整本教科书,写出的作文让她发笑。小时候的事情,我自己一点不记得,父母也少过问,倒是达老师做着我的镜子,让我照见遥遥成长之路。

成年后,我四处奔忙,跟达老师断了联系。多年以后,我才知道达老师是从台北的一处高楼纵身跳下,带着她特有的清高和寂静离开人世的。

我常常想起达老师支着头,静静坐在教室里看木麻黄树的样子。我几乎一厢情愿地认定,她是为了教给我们那些好玩的顺口溜而到台湾的。只是天使羁留人间,有多少我不知道的故事?

我没有机会告诉她,当年她讲“想做大官的请出去,想当小姐的别进来”的一刻,曾经多么让我震动。我也没有机会谢谢她把八岁的我,领进了学习的畅想和快乐中。

想念她的时刻,我想到那一代流离苦难的人,在小岛上的襟怀和风华。

想念她的时刻,我是多么愿意生出彩翼,振翅飞到琼楼高处,把她从孤单绝望的那一刻,奋力拉回,回到那“一点一横长,一撇到南洋”的瞬间。

一点,一横长。一撇无垠,到天涯。

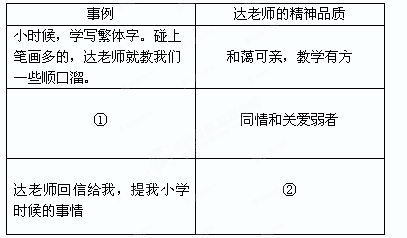

那无垠天涯,该有多么宽广,多么顺溜啊。(选自2013年《读者》) 文章记叙了“我”与达老师之间的几件小事,阅读全文,完成下列表格。

请赏析文中画线的句子。

结合全文,说说题目“一点一横长”的作用。

阅读下面的链接文字并回答问题

【链接】蔡老师!我不知道您当时是不是察觉,一个孩子站在那里,对你是多么的依恋!至于暑假,对于一个喜欢她的老师的孩子来说,又是多么漫长!(魏巍《我的老师》)两位老师让都作者难以忘怀,结合本文,联系链接材料,谈谈二者在表达的情感和写作手法上有何异同?

阅读《记得给别人留条路》一文,回答问题。

①看人生,自己走路非常关键。而给别人留条路,更会显得大度,彰显人心的敞亮,更能体味了人世间相互关照的温暖。

②我多次听人讲过一位菜贩子的故事。几年来,她始终坚持一条原则,就是“三八二十三”。不管遇到啥情况,她都会让利一分;有时还要为顾客在高高的秤上再添上一根菜,多放上一只土豆子,时间一久,争得了不少客源。之后,生意越做越大。人们不是看中一棵菜、一只土豆子,而是看中她大度的心和让利的境界,无形之中,给别人留了一条路,实际上也给自己留了条后路。

③著名的收藏家马未都,从搞收藏开始,就懂得让利的重要性。他很会砍价,但总是不会让别人无钱可赚。在与藏家商议合理的价格后,他总是再主动加些,使得藏家尽量多赚一些,慢慢地,他取得了信任,总是淘到别人淘不到的宝贝。给别人留条路,造就了好的人缘,成就了后来的大收藏家。

④人生拼打的过程,实际上是一个双方共赢的过程。你不可能一味地撑大口袋赚钱,让别人去喝西北风;你也不可能你只是一味地为人民服务、为他人谋利益,而让自己无利可图。新希望集团董事长刘永好一直坚信,懂得让利,生意才会长久,买卖才会越做越大。给别人留条路,在对方获得利益的同时,刘永好自己也获得了既得利益。

⑤可是现实生活中,走别人的路,让别人无路可走的情形,比比皆是。因为看着别人经营的项目能赚到更多的钱,于是绞尽脑汁上同样的项目,抢了别人应有的饭碗;为了自己的升迁,费尽心思,堵死别人的路;因为别人挡了路,于是挖空心思托关系,去实现自己的目标……这些现象,堵了路,塞了心,没了情。当时自己看似得益,也许几年或者几十年后别人的悲剧就会在自己的身上重演。

⑥给别人留条路,是表现在说话上的留点话巴、留有余地,不把话说绝。为了将来的自己,不把事情做得太过分,让人戳着脊梁骨过活。

⑦给别人留条路,更多的时候,就是“三八二十三”的相互关照在运行,是让藏家多赚些的理论在延伸,是发展共赢的思路在进化。

⑧给别人留条路,是最现实的送人玫瑰,留有余香,更是自己深藏于心灵深处的的心安和踏实,由此持之以恒,才会实现人生的辉煌。(选自杂文网,有删改。作者修东) 作者为什么说“要给别人留条路”?阅读全文进行概括。

文章第②~④段已经把道理阐述得非常清楚了,为什么还要写第⑤段?请简要分析。

结合文本,阅读下面材料,就如何正确理解“给别人留条路”,阐述你的观点。

2011年9月15日,著名歌唱家李双江之子李天一,因无证驾驶豪车并参与肇事打人被收容教养一年。事发之时,因其尚未成年,有不少网民及知名人士纷纷发表言论,希望媒体和大众宽容他。不料,就在李天一被解除收容教养不到半年时间里,又因触犯刑法“二进宫”。(选自2013年2月25日《京华时报》)