《明史·职官志》记载:“洪武九年,汰平章政事、参知政事。十三年正月,诛丞相胡惟庸,遂罢中书省。其官属尽革,惟存中书舍人。”明太祖这样做的直接目的是

| A.加强中央集权 | B.强化君主专制 | C.提高行政效率 | D.实现权力制衡 |

徐中约的《中国近代史》中记载:“……这份文件(指《关于经济体制改革的决定》)是紧接

着一连串好消息之后推出的。因此,洋溢着对未来成功的自信。这些好消息有:创纪录的粮食产量

(407亿吨),前所未有的外汇储备(200亿美元),中国运动员在洛杉矶奥运会上出乎意料的良

好表现(32块金、银、铜牌)。……”以下也属于这一年的“好消息”是:

①海南建省②中英正式签署关于香港问题的联合声明

③中国将沿海十四个港口城市对外开放④中国成功发射第一颗试验通信卫星

| A.①②③④ | B.①③④ | C.①②④ | D.②③④ |

“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象”。邓小平发表上述讲话的主要历史背景是当时我国

| A.开始摆脱苏联模式的束缚 | B.官僚主义和腐败问题凸显 |

| C.经济体制改革刚刚起步 | D.拟建立社会主义市场经济体制 |

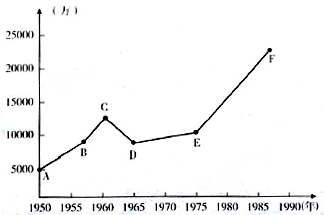

人口的变化跟一个国家或地区的政策、经济发展水平等因素密切相关。下图是1950—1990年中国城镇人口变化趋势图。其中影响图中C点到D点城镇人口变化的主要原因是

| A.“调整、巩固、充实、提高”八字方针的贯彻 |

| B.“文化大革命”大动乱的影响 |

| C.知识青年上山下乡的影响 |

| D.改革开放的影响 |

图片反映一定时期的历史现象,下图反映的历史事件对中国农村产生过很大影响,其相同之处是

农民申请加入农业生产合作社人民公社好

| A.都以过渡时期总路线为指导 |

| B.都为社会主义改造奠定了基础 |

| C.都调动了农民建设社会主义的积极性 |

| D.都提高了农村经济的公有化程度 |

《人民日报》某篇社论中指出:“一种新的社会组织像初升的太阳一样,在亚洲东部的广阔的地平线上出现了,这就是我国农村中的大规模的、工农商学兵结合的、政社合一的……它一出现,就以它的强大的生命力,引起了人们广泛的注意”。这种“新的社会组织”出现的根源是

| A.社会主义制度的基本确立 | B.“左”倾思想的指导 |

| C.生产力的快速发展 | D.农村生产关系发生变革 |