材料一:中国与发达国家社会事业支出占财政总支出比较表

材料二:对民生领域的历史欠账,有些是因为当年国家财力不够无法解决。2008年至今,国家出台了一系列保民生的政策和措施,改善民生被放在突出的位置。

材料三:扩内需、保民生要以雄厚的财力为后盾。财政收入增加,政府能做的事情就多了,但是财政增收终究是有限的,它并非天上掉下来的馅饼。

(1)我国与发达国家在社会事业支出方面有何差距?

(2)怎样理解材料三中“财政增收终究是有限的”?

(3)结合材料,为政府解决“民生欠账”提出几条合理化建议。

在马克思主义经典著作中,并未对社会主义、共产主义核心价值观进行具体论述。改革开放30多年来,随着市场经济发展,也出现了信仰迷失、价值取向扭曲、道德失范等社会问题。2006年党的十六届六中全会提出建设社会主义核心价值体系,引领整合多样化社会思潮。党的十八大在总结群众实践、吸取中华文化传统精华、借鉴人类文明的基础上,首次提出了“倡导富强、民主、文明、和谐;倡导自由、平等、公正、法治;倡导爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观。这24个字的凝炼,既具有鲜明的中国特色,又集中反映了人类文明共同的价值追求。

结合材料,运用《文化生活》的相关知识,说明在我国市场经济发展过程中培育社会主义核心价值观的重要性。

2013年9月天津被正式确定为继山东、浙江、广东和福建后全国海洋经济发展第五个试点地区,是五个试点地区中唯一的直辖市,具有都市型经济特点。天津市发展海洋经济有自身优势:区位条件优越;海洋产业基础良好,基础设施较为完善;科技实力雄厚;政策环境优越。但是也面临着海洋资源环境瓶颈制约:管辖海域面积最小;海岸线最短;海岛数量最少;且地处渤海湾底,环境脆弱。针对上述情况,市政府提出:要建设海洋经济科学发展示范区重点在于科学发展,要依靠科技创新,率先转变海洋经济发展方式,利用资源环境倒逼机制,带动海洋产业升级,打造我国北方扩大开放的前沿和参与国际竞争的重要窗口。

结合材料,运用唯物辩证法的有关知识,分析天津市政府发挥海洋资源优势,打造海洋经济强市思路的合理性。

习近平强调指出,中央提出抓作风建设,反对形式主义、官僚主义、享乐主义,反对奢靡之风,就是提出了一个抓反腐倡廉建设的着力点,提出了一个夯实党执政的群众基础的切入点。全党同志一定要从这样的政治高度来认识这个问题,从思想上警醒起来,牢记“两个务必”,坚定不移转变作风,坚定不移反对腐败,切实做到踏石留印、抓铁有痕,不断以反腐倡廉的新进展新成效取信于民。

结合材料,运用《政治生活》有关知识,谈谈党中央“抓实转变作风、坚定反对腐败”的正确性。

材料一:某市传统产业与新兴产业发展状况对比表

某市部分传统产业与新兴产业发展状况

| 占企业比重 |

产值增速 |

利润增速 |

能耗增速 |

|

| 金属加工 |

25% |

40% |

10% |

60% |

| 造纸业 |

20% |

25% |

12.5% |

70% |

| 新能源 |

5% |

80% |

81% |

7% |

| 电子信息 |

8% |

98% |

90% |

9% |

材料二:该市根据当地实际,积极响应十八大号召,在大力发展新兴产业的同时鼓励支持传统企业加快技术改造和创新,发展循环经济,对高能耗、高污染行业实行强制性的整体退出;大力发展文化产业并投入巨资恢复植被、修复生态,建设森林公园,加强生态文明建设,走出了一条资源能源节约和生态环境保护与经济稳步增长的科学发展道路。

材料三:十八届三中全会指出,要紧紧围绕着建设美丽中国深化生态文明体制改革,加快建立生态文明制度,健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。

(1)结合材料一中的信息,说明该市大力发展新兴产业的道理。

(2)结合材料一、材料二,运用《经济生活》知识分析该市是如何实现资源能源节约和生态环境保护与经济稳步增长的。

(3)结合材料,运用“价值判断与价值选择”的知识,说明加快建立生态文明制度,实现形成人与自然和谐发展的原因。

(共20分)国企改革是新一轮经济改革的重头戏,阅读材料,回答问题:

材料一 12月17上海市出台《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》,“意见”是在中共上海市委领导下,深入调研,召开了40多个座谈会,征求各阶层600余人意见的基础上形成的.在此之前,上海市委常委会还先后审议通过“上海国资国企改革20条”和《市管企业领导人员任期制管理办法》,改善和加强国企党组织建设,确保国企改革沿着党中央确定的正确方向顺利推进。

(1)运用所学《政治生活》相关知识,分析上述材料是如何发挥党在深化国企改革中领导核心作用的?(10分)

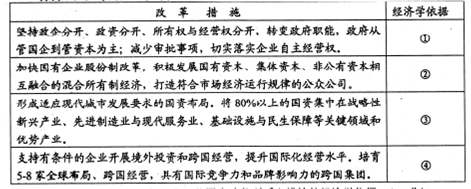

材料二 上海国企改革的相关措施

(2)依据材料二,分析上海深化国企改革所采取措施的经济学依据。(10分)