“盖欲除满清之藩篱,必去满洲之形状,举此累赘恶浊烦恼之物,一朝而除去之,而后彼之政治乃可得而尽革也。”对材料信息归纳最为完整准确的是( )

| A.国民政府颁布剪辫易服法令 |

| B.当时人民生活水平提高 |

| C.风俗变革具有政治色彩 |

| D.维新变法主张断发易服 |

清末御史张瑞荫的一份奏折中说:“自设军机处,名臣贤相不胜指屈,类皆小心敬慎,奉公守法。其弊不过有庸臣,断不至有权臣,……军机处虽为政府,其权属于君;若内阁,则权属于臣。”这说明军机处

①防止了大臣专权

②强化了君主专制

③削弱了内阁的权力

④扩大了统治基础

| A.①② | B.②③ | C.①②③ | D.①②④ |

康熙二十一年(1682年),郑氏集团派人到福建议和,请求“照……高丽外国之例.称臣奉贡”。面对郑氏集团的要求,康熙帝采取的措施是

| A.接降纳贡,设置藩王 | B.率军亲征,攻占台湾 |

| C.设府置县,中央统辖 | D.签订盟约,确定疆界 |

“相”是中国古代帝王的重要政治助手。下列与“相”的权位最相符的是

| A.唐朝的兵部尚书 | B.宋朝的同平章事 |

| C.明朝的进士 | D.清朝的军机大臣 |

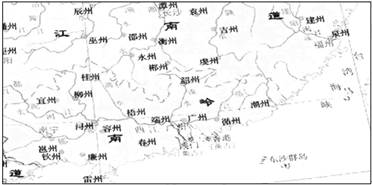

我国古代地方行政区划随着社会的发展不断沿袭和完善,观察下图判断该图所反映的行政区划属于哪一朝代

| A.汉朝 | B.唐朝 | C.宋朝 | D.元朝 |

唐太宗在位期间,反复强调“存百姓”的思想。下列各项政策举措,能够体现他这一思想的是

①重用魏征 ②休养生息 ③慎用刑法 ④完善科举

| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.②④ |