【2015年初中毕业升学考试(江西南昌卷)】随着社会的发展与人民生活水平的提高,我国正悄然迎来旅游时代,打造文明旅游时代成为我们共同的期盼。

为此,南昌市某校九(1)班同学围绕“告别任性,打造文明旅游时代”这一主题,搜集了相关素材,进行讨论交流,请你一起参与。

【新闻播报:任性的游客】2015年“五一”假期前夕李某在延安市吴起县胜利山景区旅游时,为了拍照,况攀爬红军雕塑。他的行为被媒体报道后,引起公众广泛谴责。5月4日,李某被国家旅游局列入“全国游客不文明行为记录”,其不文明行为记录信息保存期限为10年。

(1)你从这一新闻事件中获得了哪些启示?

【情景再现:任性的司机】周未,小明与家人一起去景区游玩。爸爸开着车在道路上正常行使,突然旁边一辆车违规变道突然穿插到前面。爸爸为避免与其碰撞而紧急刹车并猛打方向盘。刚才还很平静的爸爸一边骂人一边加速追赶,想用同样的方式“教训”那辆车上的司机,小明和妈妈赶紧制止了爸爸。

(2)回家后,小明为了让爸爸以后不再开类似的“斗气车”,想给爸爸一些温馨提示。聪明的你想一想,小明会用到思想品德课中的哪些知识?

【曝光平台:任性的导游】“五一”假期,小敏与父母报名参加旅游团赴云南旅游。5月2日,他们一家人因为没有按导游的要求去购物,途中被导游强行从旅游团所乘坐的车辆上赶了下来。小敏一家人高兴而去,败兴而归。

(3)小敏及家人可以通过哪些途径来维护自身的合法权益?

七年级学生王某在一家自选商场选购物品,当他准备离开商场时,保安人员怀疑他偷拿了商品,强行将他拉到保安室进行搜身,结果并没有发现商场的任何物品……

(1)超市保安人员侵犯了王某的什么权利?

(2)王某应如何维护自身的合法权益?

周恩来总理平易近人,时时处处尊重他人。一次,因为他咳嗽,理发师傅不小心将他脸上划了个小口子。周总理不仅没有责怪理发师傅,还马上向理发师傅致歉:“这都怪我咳嗽时没有和你打招呼!”并留下理发师傅一块儿吃饭,以消除理发师傅不安的心情。

(1)有同学认为周恩来身为国家总理,向理发师傅道歉有失自尊。这种看法对吗?为什么?

(2)从周恩来总理的身上你感悟出受人尊重的奥秘是什么?

阅读材料,回答问题:

2011年,在韩国举行的世界田径锦标赛男子110米栏决赛中,刘翔遭遇了对手罗伯斯的两次跨道拉拽,最终只获得银牌。赛后刘翔并没有拒绝罗伯斯的拥抱和道歉,赢得了世人的赞赏。

(1)刘翔的行为体现了什么美德?请写出一个有关这一美德的俗语或名言警句。

(2)说一说这一传统美德的重要性。

通过QQ聊天的方式交流是当今中学的一种时尚。以下是一些同学就自己调节情绪和保持乐观健康心态方面的一些心得体会。

阿风:竞选班长失利时,却当了小组长,我很难过,但我对自己说:“没什么大不了,永不言败,笑到最后的才是笑得最好的;再说他人当班长,可能更好为班级服务,这也是一件好事;我更应该做好自己小组长的本职工作,积极为班级出谋划策。”。

阿强:同学误解我搬弄是非,我感到委屈、伤感,控制不住时就独自大哭一场;之后心情又愉悦起来,真是有些喜怒参半感觉。

阿运:每当考试成绩有所退步,我总会提醒自己下次要克服缺点,努力复习,总会成功的。

通过不同的方式,他们的心情都开朗起来。

结合材料回答下列问题:

(1)阿强情绪由委屈、伤感到愉悦,这说明情绪具有什么特点?

(2)阿风、阿强和阿运调节情绪的方法分别是什么?

(3)阿风、阿运调控情绪的做法,告诉我们应怎样保持乐观健康的心态?4分

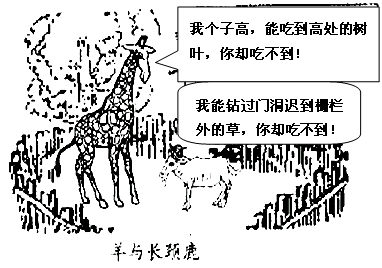

请运用所学的知识,分析漫画《羊与长劲鹿》并回答。

(1)请你分析长颈鹿和羊的自我认识。(4分)

(2)通过长颈鹿和羊的故事,谈谈如何正确认识和评价自己。