外婆的太阳蛋

张发财

⑴多年来,我外婆对自己煎的太阳蛋很得意。

⑵她爹好像留过洋,东本事没学回来,学了一身臭毛病——特别喜欢吃生东西,太阳蛋是至爱。外婆少女时代第一次下厨做的就是太阳蛋,她爹吃后赞叹有加,说墨:“索里尼的厨子做的太阳蛋我吃过,那厨子当时40岁。20年过去了,厨艺应该有所长进,现在估计能和我女儿的厨艺抗衡了。”说完,“呲溜”一声把蛋花吸进嘴里。

⑶这一评语的影响是深远的。此后,外婆用毕生的精力钻研一个课题:怎样把菜做得半生不熟。终于,在嫁给我外公那一年,她醍醐灌顶:首先,锅要冷;其次,烹饪时间一定缩至最短。一个厨艺就这样出世了。

⑷我外公对她赞不绝口:“大师的菜,味道和火候拿捏得真是登峰造极啊!”说完,外公夹起一根空心菜“咔咔”咬。半个小时后,外公将这根崭新的空心菜从嘴里抽了出来说:“质量这么好的自行车气门芯,吃了实在浪费!”又嚼了一块干豆腐,半小时后又吐出来,“拿它去补自行车轮胎吧。”

⑸我外婆看着我外公,觉得他成熟又顽皮,风趣又幽默,于是腼腆地、幸福地笑了。

⑹诗意永远是短暂的,我外公在“反右”的伟大的浪潮中很快就被“打倒”了。我外婆带着三个女儿苦等春天。1977年那个春天,她们家终于等来了一个新男人——就是我。

⑺我此生第一次吃的东西就是太阳蛋,据说有我外婆她爹的风采,“呲溜”一声把蛋花吸进嘴里。我外婆当时就崩了,哭得泪水滂沱,把对她爹以及老公的爱全部转移到我身上,爱死我了。

⑻可惜我不解风情,除了太阳蛋之外,她做什么都不吃。她很忧郁,于是尽力讨好我,尽量不给我做吃的。1984年,她70岁生日,家人买了一个大蛋糕。生日宴的时候,她挖了一勺奶油,尝了尝说:“给这混蛋吃吧。”在场的人当然知道“混蛋”是谁。我当然就吃,一点都不腼腆。A我还赏赐给她一勺奶油,我小姨直夸我懂事,于是我又虚情假意赏给小姨一勺。第二天早晨醒来,还有蛋糕,第三天早晨醒来,还有……好像一直吃了几个星期,……我到现在都没想明白,一个生日蛋糕,怎么可能吃那么久?

⑼1994年,外婆中风了,恢复之后只有一只手可以动。 我那时候已经上大学了,暑假回去突然想吃太阳蛋,就问她:“外婆,你吃过太阳蛋吗?”她说:“这辈子就伺候你们这些王八蛋了,你想装孝心吗?”

⑽我在灶台前装模作样地煎蛋。我就知道她会来,她果然来了。她挪动半个身子到厨房,坐在凳子上指导:“火到一半就好了,油不要多,鸡蛋要斜着下……”后来看我笨手笨脚,她就生气了,让我扶着她,右手敲开鸡蛋,右手把鸡蛋下锅,右手拿铲子小心收蛋汁……我乐了:“你这是杨过啊!”她很迷茫,僵着身子问我:“杨过是谁啊?”

⑾“一个大英雄,可牛逼啦!”

⑿B当时正是黄昏,余晖和打在外婆的脸上,我的眼睛有点湿。

第①段写到“我外婆对自己煎的太阳蛋一直很得意”。请概括她“得意”的原因。

品析文中画线的句子。

(1)有人认为第⑧段A句中的“赏赐”一词用得不好,你的看法如何?请说明理由。

(2)第⑿段B句中,我的眼睛为什么湿了?说说你的理解。

第④段中我外公对外婆的厨艺“赞不绝口”,可品尝之后的言行却十分特别。你如何看待这种言行?谈谈你的阅读体验。

作者诙谐的言语中流露出浓浓的情感。请结合全文为作者的外婆写一段人物简介。(提示:可从外婆的年龄、家庭、生活经历等方面做介绍,字数不少于50字)

①有些看似平淡无奇的花朵,但实则是一件令人叹为观止的艺术品。

②中世纪数学家比萨的莱奥纳多发现了斐波那契数列,它是这样一组数列:l,1,2,3,5……即后一数字为前面两个数字之和。那么,数列和花朵有什么关联呢?请耐心点,答案马上为你揭晓!

③自然界中,一些植物的花瓣、萼片、果实的数目以及排列的方式,都是非常符合著名的斐波那契数列的。在一定条件下,细致观察我们可以发现,向日葵的花盘中有2组螺旋线,一组顺时针方向盘绕,另一组则逆时针方向盘绕,并且彼此相嵌。虽然不同的向日葵品种中,这些顺逆螺旋的数目并不固定,但往往不会超出34和55、55和89或者89和144这三组数字,这每组数字都是斐波那契数列中相邻的2个数,很有趣吧!这样排列的目的,是为了让植物最充分地利用阳光和空气,繁育更多的后代。

④斐波那契数列在自然里还有许多体现。例如,树木的生长。由于新生的枝条,往往需要一段“休息”时间,供自身生长,而后才能萌发新枝。所以,一株树苗在一段间隔,例如一年,以后长出一条新枝;第二年新枝“休息”,老枝依旧萌发;此后,老枝与“休息”过一年的枝同时萌发,当年生的新枝则次年“休息”。这样,一株树木各个年份的枝桠数,便构成斐波那契数列。这个规律,就是生物学上著名的“鲁德维格定律”。

⑤为什么自然界中有如此之多的斐波那契数列巧合呢?这是植物在大自然中长期适应和进化的结果,就像盐的晶体必然是立方体的形状一样。当然,受气候或病虫害的影响,真实的植物往往没有完美的斐波那契螺旋。

(1)选文的说明对象恰当的一项是

A.数学中的斐波那契数列

B.大自然里的斐波那契数列

C.生物学上的“鲁德维格定律”

D.斐波那契数列的应用规律

(2)下列对选文的有关分析不正确的一项是

A.选文第④段用举例子的说明方法,以树木的生长情况来说明斐波那契数列在自然界中的体现。

B.这是一篇事理说明文,采用了逻辑说明顺序。

C.“向日葵的花盘中有2组螺旋线,一组顺时针方向盘绕,另一组则逆时针方向盘绕,并且彼此相嵌。”运用作比较的说明方法,具体说明了向日葵花盘中螺旋线的特点。

D.“当然,受气候或病虫害的影响,真实的植物往往没有完美的斐波那契螺旋”一句中“往往”一词体现了说明语言的准确性。

(3)下列表述符合文意的一项是

A.植物的花瓣、萼片、果实的数目以及排列的方式,都是非常符合著名的斐波那契数列的。

B.虽然向日葵的顺逆螺旋的数目并不固定,但每组数字都是斐波那契数列中相邻的两个数。

C.盐的晶体形状是立方体,也是斐波那契数列在大自然界中的体现。

D.一株树木在生长过程中各个年份的枝桠数,构成斐波那契数列,体现了“鲁德维格定律”。

阅读下面的文字,完成下列各题。

贪吃的大脑

①含有特殊营养的巧克力、有助于增记忆力的面条、助眠的椒盐饼干……这些正在进行试验的调制食品,旨在通过食物影响大脑,改善某些状况。其实,人的情绪、机灵程度、记忆力甚至疼痛感都受食物的影响,那食物又是通过什么影响人的大脑的呢?

②食物能对大脑造成影响,是因为大脑中存在神经递质,神经递质至少有三十种。早期,人们并不认为食物会影响神经递质,因为大脑有一层保护屏障﹣﹣血脑屏障,大多数物质都无法进入大脑,只有少数如酒精一类的化学物质,オ能通过血脑屏障进入大脑。

③大约十年前、人们オ发现大脑制造神经递质的能力取决于在血液中循环的各种营养素的数量。食物在消化道中被分解成单一的营养素后进入血液,当循环至大脑时,一些营养素渗入脑细胞,影响神经递质的生成,这意味着大脑并非不受食物的影响,而是深受食物的影响。

④安然入睡依靠的是一种叫血清基的神经递质。要产生血清基脑神经元需要色氨酸。那么,多吃富含蛋白质的食物就能促进睡眠吗?并不是。因为在蛋白质中色氨酸含量极低,对它来说,穿过血脑屏障是一件很费力的事情。那如何解决呢?食用碳水化合物。食用碳水化合物可增加人体内胰岛素的分泌,而胰岛素可以清除血液中的其他氨基酸,这样,更多的色氨酸便可以进入大脑。也就是说,想要安然入睡,吃几块果汁软糖或一把饼干会比喝上一杯牛奶更好。

⑤多食用碳水化合物、少食用蛋白质还可缓解一般性疼痛。坦普尔大学曾对三十个长期颌部疼痛的患者曹进行过试验:在一个月时间里,规定他们分别吃含高碳水化合物、低蛋白质的食物或其他日常食物,结果是,吃含高碳水化合物、低蛋白质食物的病人比吃其他日常食物的病人的疼痛感明显减轻。

⑥卵磷脂的发现,让很多记忆力衰退患者找到了一线生机。1975年,沃尔特曼博士等人证明,吃一种叫胆碱的物质能增加大脑中乙酰胆碱的数量。阻碍乙酰胆碱的药物似乎损害人的记忆力,而模拟乙酰胆碱的药物明显地有增强记忆カ的作用。不久之后,人们又发现人体与动物体中胆碱的天然源泉﹣﹣卿磷脂。卵磷脂可使大脑中的乙酰胆碱增加得更多。増加卵磷脂有助于増强记忆カ吗?一名英国科学家进行过一次为期六个月的试验。在试验期间,患有老年痴呆症的病人每天服25克纯卵磷脂,结果表明,他们的记忆力略有好转。一般情况,每天得服用20克纯卵磷脂,オ会对加强记忆力有效。

⑦年龄在所有关于营养素对大脑影响的研究中是一个重要因素。大脑在出生前后是最敏感的。婴儿在出生前5个月至出生后18个月期间,脑神经元以最快的速度分裂、生长。在此期间,给母亲与婴儿以含足量的蛋白质及其他营养丰富的食物是极其重要的,否则,婴儿大脑的发育会受到影响。有研究显示,在婴儿期营养不良的孩子或在母亲怀孕后期营养不足情况下所生的孩子,即使后来喂养得很好,他们的智力也会受到负面影响;相反,一直到出生后18个月都有充足蛋白质的孩子,即使某一时期营养不足,在重新获得营养后,也会迅速恢复健康。

⑧人老之后,有很多脑神经元会死亡,又没有新的代替,就会变得健忘和呆滞。沃尔特曼设想配制一种老年人服用的食品,用它来阻止这种衰老过程,并且尽可能地提升留下的神经元的“工作”效率。在食品中增加能影响神经递质的营养素,当然是理想的办法,而且比起药物,这类食物可能更安全,副作用更少。

(1)下列对文章内容的理解和分析,不正确的两项是

A.有些食物能对人的情绪、机灵程度、记忆力甚至疼痛感产生一定影响。

B.血脑屏障作为人大脑中的一层保护屏障,可以阻止有害物质进入大脑。

C.食物影响大脑是因为一些营养素渗人脑细胞后会影响神经递质的生成。

D.胆碱和卵磷脂都可以增加大脑中乙酰胆碱的数量,卵磷脂的效果更好。

E.食物中含有的营养素对大脑是否会产生影响,这取决于人的年龄大小。

(2)文中第⑤自然段的画线句子使用了哪些说明方法?有什么作用?

(3)下面句中加点的词语能否删去?为什么?

在食品中增加能影响神经递质的营养素,当然是理想的办法,而且比起药物,这类食物可能更安全,副作用更少。

(4)如果你身边有失眠、记忆力衰退或怀孕的人,依据文章内容,你会分别给他们怎样的建议?请简要回答。

阅读下面的文字,完成下列各题。

你慢点儿走

奠柏良

①黑里来黑里去,这用来形容老忠的工作,再准确不过了。

②门外映照的灯光太暗,老忠腿一蹬,人和车一下子就消失在黑夜中,剩下几声车轮颠簸的声音。“你慢点儿走!”看着老忠远去,她总会在心里默默地念上一句。每天如此,从不间断,像是虔诚的祷告。

③天暗下去了,而远处的霓虹灯五光十色地亮起来了。老伴儿静静地坐在床上,透过那扇锈迹斑斑的铁窗,盯着路灯下看。“哐啷哐啷……”远处传来了车轮颠簸的声音,不一会儿,一个瘦硬的身影出现在灯光下,人和车都被映上了一层暗黄。这时老伴儿オ会安下心来,继续忙活手里的针线,假装什么都没发生。

④老忠每天下班都顺带着一袋子蔬菜回来,蔬菜卖相不好,但也看得出是挑选过的。老两ロ一块煮个面,又是一顿。晩饭过后,老忠洗好碗筷,将屋里整理一遍,又出去埋头在那辆环卫车里。

⑤老伴儿继续在床上缝缝补补,絮絮叨叨:“哎哟,你见那辆破车的时间比我还多。”老忠应和着:“趁现在还有点时间,收拾收拾这些瓶瓶罐罐……”原来不知不觉的,这间小小的铁皮屋周边,堆积的废品,已经和人一般高了。“也不知道你是去扫大街还是去拾破烂,拾破烂的都没你捡得多!”老伴儿故意提了提气。“得了得了,有空我就拉去卖掉,这不是没空儿嘛。”他们有一白没一句地说。

⑥黑夜中,出去归来,日复ー日。老伴儿没什么盼头,就希望老忠每天跑着出去,也能跑着回来。出门在外,有什么重得过平安两个字?这年头,路上的汽车越来多,车速和大城市的生活节奏一样,越来越快。更何况现在快过年了,路上的车子都急着回家,隔三岔五就传来环卫工出事故的消息,老伴儿怎么能不担心。

⑦这天早上,老忠还是和平时一样,天没亮就起床了。咬了一ロ白饼,灌上一瓶热水,穿上已经褪色的エ作服,临出门时,老忠回过头来轻轻说了一向:“我今天要到高速上面去工作,春运堵车,不能有垃圾。”

⑧老件儿的心ー咯噔,像是被针扎了ー样,赶紧从床上挣扎起来,往窗外看。“你慢点儿走!”这一次她没忍住,将这句埋藏在心里的祷告,声嘶力竭地吼了出来。

⑨“等我回来吃饭!“黑夜中传来了一声回响,很遥远但很清晰。老伴儿哭了,原来这句话,他一直听得见。

⑩这一整天老伴儿都忐忑不安,一边担心,又一边安慰自己:“没事的,慢点儿走,慢点儿走就好了。”她呆呆地望着窗外,盯着那盏摇摇欲坠的街灯,第一次盼望着黑夜快点儿降临。

⑪街灯终于亮了,散发出昏黄的光。可是老忠的身影却迟迟没有出现。老伴儿慌了,要知道,这些年来,老忠都是这个点儿回家的,从没有耽误过。老伴儿一急,就想起身出去,但是她忘了她已经走不了了。这一切不好的预感,让她回想起了那一次事故……

⑫那时她还是一名环卫エ,那天接到要到高速上去清理花槽里垃圾的任务,一干就是一个下午,临近黄昏的时候一辆轿车突然失控撞向了花槽,她便成了受害者。命是捡回来了,可是却瘫了。沥青路上那种透心刺骨的寒,她永远也忘不了。从那以后,老忠接替了她的工作。老伴觉得危险,也劝他干点别的。可用老忠的话说就是,这垃圾也不能没人收拾啊。

⑬屋子里一片死寂,老伴儿知道这么胡思乱想下去也不是办法,她拧开床头的收音机,好让自己有个声音陪伴。夜慢慢地向屋里笼罩,收音机沙沙的声音回绕在昏暗的每一个角落里。老伴儿瘫坐在床上,一动不动,任泪水在褶皱的脸上慢慢风干。

⑭“哐嘟哐啷……”一阵熟悉的声音由远及近。老伴儿抹了抹眼睛,往窗外一看,一个瘦硬的身影出现在灯光下,人和车都被映上了一层暗黄

⑮老忠推开门,老伴儿像没事一样,忙活手里的针线。

⑯“怎么现在オ回来?”老伴儿淡淡地说出一句

⑰“还不是你让我慢点儿走。”老忠摆出一脸嫌弃的样子,转身准备晚饭去了。

(1)请赏析第⑧自然段中画线的句子。

(2)小说第⑫自然段插叙“老伴儿出车祸”这一情节有何作用?请简要回答。

(3)请结合全文概括老忠的形象特征。

(4)小说结尾两段老伴儿与老忠的表现看似不合常理,实则在情理之中。请简要分析。

立德中学开展“保护环境一一从垃圾分类开始”主题活动,下面是同学们搜集的相关材料。

【材料一】目前,我国许多城市的垃圾分类标准不够具体,分类回收的拉圾桶也不统一,“混装”“混运”现象严重,导致终端处理成本大大增加。而且垃圾终端处理多为就近填埋,这不仅会占用大量的土地,还会严重污楽土地及水源。

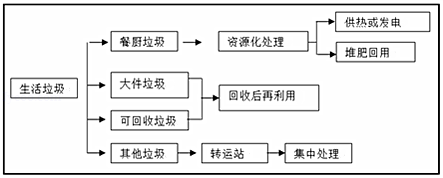

【材料二】)下图是初三(8)班同学绘制的“生活拉圾分类处理流程图”。

【材料三】许多国家在垃圾处理方面取得了一些成效。如美国在上世纪70年代就制定了《资源复原法》《固体废弃物处置法》等法律法规,并严格执行;日本在各个学段均开设专门的环境教育课程,每年都会组织小学阶段的学生参观垃圾处理厂;英国每个家庭都有三个颜色不同的垃圾桶,环卫部门的垃圾车也相应分成三种颜色,回收垃圾时三辆车同时工作。

(1)请根据材料一的内容,概括我国目前垃扱处理方式带来的弊端。

(2)请介绍材料二中的流程图,要求内容完整,表述准确,语言连贯。不超过80个字。

(3)请根据材料三的内容,谈谈国外在垃圾处理方面给予我们哪些启示。

阅读下面的文言文,完成下列各题

(一)

厉王虐,国人谤王。召公告日:"民不堪命矣!"王怒,得卫巫,使监谤者。以告,则杀之。 国人莫敢言,道路以目。

王喜,告召公曰:"吾能读矣,乃不敢言。"召公日:"是障之也,防民之口,甚于防川。川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者決之使导,为民者宣之使言。民之有口,犹土之有山川也,财用于是乎出;犹其原隰之有衍沃也,衣食于是乎生:口之宣言也,善败于是乎兴。行善而备败,其所以阜财用衣食者也。夫民虑之于心而宣之于口,成而行之,胡可壅也。若壅其口,其与能几何?"

王弗听,于是国人莫敢出言。三年,乃流王于彘。

(节选自《语文读本・召公谏厉王止谤》八年级下)

(二)

上书陈事,起自战国,逮于两汉,风流弥广。谏诤之徒,以正人君之失尔,必在得言之地,当尽匡赞之规,不容苟免偷安,垂头塞耳;至于就养有方,思不出位,干非其任,斯则罪人。故《表记》云:"事君,远而谏,则诌也:近而不谏,则尸利也。"《论语》曰:"未信而谏,人以为谤己也。"

(节选自《颜氏家训》)

【注】①尸利,比喻受禄而不尽职责。

(1)下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

|

A.民不 堪命矣 |

堪:忍受 |

|

B.吾能 弭谤矣,乃不敢言 |

弭:消除 |

|

C.行善而 备败 |

备:准备 |

|

D. 事君,远而谏,则诌也 |

事:侍奉 |

(2)下列各句中,加点词的意义和用法全都相同的一组是

|

A.是故 为川者决之使导 |

不足 为外人道也 |

|

B.若壅 其口,其与能几何 |

呜呼! 其真无马邪 |

|

C.以正人君 之失尔 |

朝廷 之臣莫不畏王 |

|

D.近 而不谏,则尸利也 |

永州之野产异蛇,黑质 而白章 |

(3)把文中的句子翻译成现代汉语。

①国人莫敢言,道路以目。

②未信而速,人以为谤己也。

(4)"谏"在古代指规劝君主或尊长,使其改正错误。君臣对待"谏"应该持有怎样的态度?请根据两则文言文材料,简要回答。