“民以食为天,粮以土为本。”近年,“保护性耕作法”越来越得到人们的重视,它是指对耕地实行免耕或浅耕措施,并在粮食收割时,及时将作物秸秆粉碎后归还农田,或者将庄稼茬子留在田地过冬。下表为某地实验前后冬春季节有关实验资料,据此回答下题。

| |

土壤水分 |

土壤空气 |

土壤有机质 |

大气悬浮质 |

大气水分 |

| 实验前 |

6.3% |

25.5% |

0.7% |

14.6% |

18.6% |

| 实验后 |

23.5% |

16.7% |

3.2% |

3.4% |

34.5% |

实验结果反映了实行“保护性耕作法”能

①保持土壤水分 ②增强土壤透气性 ③增加大气湿度 ④减少空气污染

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

下列功效中,哪项不属于实行“保护性耕作法”后产生的有利影响

| A.减轻土壤盐碱化程度 | B.保护了土壤肥力 |

| C.增强土壤抗风蚀能力 | D.提高了复种指数 |

根据实验资料,“保护性耕作法”最适宜在以下哪个地区使用

| A.青藏高原 | B.云贵高原 |

| C.宁夏平原 | D.江汉平原 |

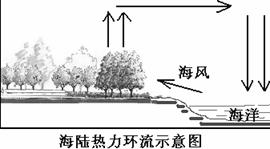

海陆间热力环流形成的海风,从海洋上带来丰富的水汽在陆地上形成降水。读图回答1~2题。

若近期陆地降水持续减少,可能的原因是:

| A.陆地升温明显 | B.海平面不断下降 |

| C.海洋持续升温 | D.大型水库建设过多 |

解决近期地面缺水,人类采取的有效措施是:

| A.需水量大的工厂停产 | B.农业灌溉采取喷灌、滴灌技术 |

| C.拟建跨流域调水工程 | D.尽量减少水路运输 |

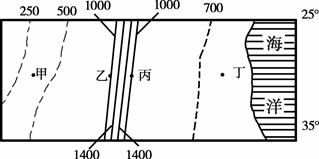

读某地年等降雨量线示意图,回答1~3题。

丁地附近海域的洋流可能是:

| A.加利福尼亚寒流 | B.日本暖流 |

| C.东澳大利亚暖流 | D.本格拉寒流 |

乙和丙两地海拔相比:

| A.一样高 | B.乙比丙高 |

| C.丙比乙高 | D.无法确定 |

图中乙和丙降雨量大的原因是:

| A.东北信风的迎风坡 | B.东南信风的迎风坡 |

| C.盛行西风的迎风坡 | D.东北季风的迎风坡 |

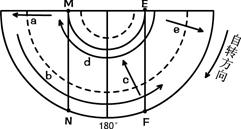

下图是以极点为中心的半球图,箭头表示洋流的分布位置及流向,读图回答下列问题。

a、b、c、d、e表示的洋流中,既属于补偿流,又属于寒流的是:

| A.a和e | B.c和d | C.e和c | D.b和c |

下列叙述正确的是:

| A.M到N点方向与F到E点方向正好相反 |

| B.M到N点方向与F到E点方向相同 |

| C.从F到E点方向是先西北后东南 |

| D.从M到N点方向是向西北 |

c洋流沿岸流经地区气候类型依次分别为:

| A.热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候 |

| B.热带雨林气候、地中海气候、温带季风气候 |

| C.热带雨林气候、亚热带季风性湿润气候、温带海洋性气候 |

| D.热带草原气候、地中海气候、温带海洋性气候 |

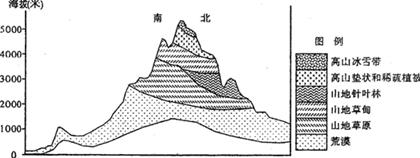

下图为某山峰植被垂直带谱,读图回答1~3题。

该山峰可能位于:

| A.阴山山脉 | B.安第斯山脉南段 | C.天山山脉 | D.阿尔卑斯山脉 |

该山峰针叶林只分布在北坡的原因是北坡:

| A.热量高于南坡 | B.降水多于南坡 |

| C.光照多于南坡 | D.海拔低于南坡 |

关于该山峰雪线高低原因的叙述,正确的是:

| A.南坡气温高降水少雪线高 | B.北坡气温高降水多雪线低 |

| C.南坡气温低降水多雪线高 | D.北坡气温低降水少雪线低 |

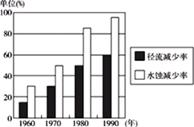

读“某地径流、水蚀统计图”,完成1~2题。

该地:

| A.雨水下渗逐年减少 | B.地表破坏愈加严重 |

| C.河流含沙量居高不下 | D.植被逐年增加 |

产生该变化的主要原因是:

| A.退耕还林 | B.退耕还湖 | C.退耕还牧 | D.毁林开荒 |