材料一 桀纣之失天下,失其民也;失其民,失其心也。得天下有道:得其民,得天下也。

——《孟子·离娄上》

材料二 厚敛于民以养禽兽,而使民饥以死,则无异于驱兽以食人矣……盖侈用则伤财,伤财必至于害民。故爱民必先于节用。

——朱熹《四书章句集注》

材料三 盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火,即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料四 “孔学则严等差,贵秩序,而措而施之者,归结于君权。……于帝王驭民,最为合适,故霸者窃取而利用之以宰制天下”。“儒教之最缺点者,在专为君说法,而不为民说法”。

——梁启超《论中国学术思想变迁之大势·儒学统一时代》(1902年)

(1)材料一认为天下得失的关键因素是什么?为此,孟子提出了怎样的政治主张?

(2)概括材料二中的主张。程朱理学与儒学思想是何关系?

(3)依据材料三,指出黄宗羲评价天下治乱的标准。为此他提出了什么主张?

(4)综合材料一、二、三,指出不同阶段的儒学家治国理念的共同之处。从儒学思想的变化中,你能得到什么认识?

(5)概括材料四中的主要观点。简要分析此观点产生的社会背景。

“帝国元首是德意志皇帝。”“皇帝拥有巨大权力。作为国家元首,皇帝拥有宣战、媾和、缔约、召集和解散联邦议会和帝国议会的权力,有权统率全国的武装力量。”“由皇帝任命帝国首相”;“皇帝任命帝国官吏;有创制法律之权”。“皇帝有权召集、召开联邦议会和帝国议会,以及使议会延期或结束”。上述材料反映出德意志帝国宪法具有

| A.军国主义色彩 | B.专制主义色彩 |

| C.民族主义色彩 | D.民主主义色彩 |

阅读下列材料:

材料一《韩非子•有度》载:“先王立司南以端朝夕。”(朝夕,指东西方向)《鬼谷子•谋》称:“郑(国)人之取玉也,载司南之车,为其不惑也。”(惑,指迷失方向)

材料二据《萍洲可谈》载,北宋有人在广州看到“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针。”

材料三马克思在《机器、自然力和科学的应用》中说:火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”

材料四 鲁迅在《电的利弊》中说:“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医病,中国却拿来当饭吃。”

请回答:

⑴从材料一看,司南至迟发明于什么时候?司南和指南针在哪些方面发挥了它辨别方向的功能?

⑵中国的三大发明对欧洲社会最重要的影响是什么?

⑶材料四中鲁迅揭露了当时中国社会的什么问题?

⑷指南针在近代西欧和中国的不同用途说明了什么?

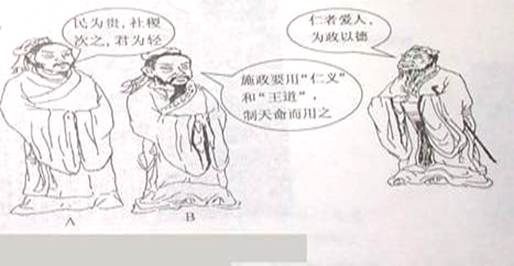

材料一:如图,漫画《思想家的话语》

材料二:“诸不在六艺之科孔子这术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书•董仲舒传》

材料三:“若必待取给孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”

——李贽《焚书》

“成以孔子这是非为是非,故未尝有是非耳”

——李贽《藏书》

材料四:“孔子夫子之在中国,是权势者们棒起来的。……凡有企图获得权势的后人,就是希望做官的人”,都是读‘四书’和‘五经’,……孔子这人,其实是自从死了以后,也总是当着权势者们的‘敲门砖’的差使的。

——鲁迅《在现代中国的孔夫子》

请回答:

(1)据材料一中三位思想家的主张,人物A和人物B分别是谁?

(2)据材料二董仲舒提出了怎样的主张?这一主张对我国后世思想领域的影响是什么?

(3)据材料三,明朝的李贽对孔子的思想言论持什么看法?

(4)据材料四,汉代以后出现“以孔子之是非为是非”的现象,其原因何在?

(5)在今天,我们应该如何正确地对待以孔子思想为主的传统文化?

儒家思想是我国传统文化的主流思想。它既是中国人民和中华民族宝贵的精神财富,也是世界文明的重要组成部分。请回答:

(1)孔子创立儒家学说的核心是什么?

(2)汉武帝时期是如何大力推行儒家思想的?(4分)

(3)在北宋、明代时期对儒学的发展作出贡献的历史人物有哪些?他们的学说分别被称为什么?(4分)

(4)明清之际儒学发生了巨大变化,请你列举明清之际的三大进步思想家,及其他们对儒学如何批判的?

阅读下列材料:

材料一政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的机制,其中各种权力既调节配合,又互相制约,即权力要分开掌握和使用。

——孟德斯鸠《罗马盛衰原因论》

材料二自由仅仅是,一个人能够做他应该做的事情,而不被强迫做他不应该做的事情。

——孟德斯鸠

材料三难道农民的儿子生来颈上带着圈,而贵族的儿子生来在腿上带着踢马刺吗?……一切享有各种天然能力的人,显然是平等的。……除了法律以外,不依赖任何别的东西,这就是自由人。……我不同你说的每一个字,但我愿誓死捍卫你说话的权利。

——《伏尔泰语录》

材料四人人享有自由平等的权利而不论其出身。人们应自由订立社会契约,组成国家。社会中应有“共同意志”,人人遵守。社会契约就是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割。为维护这一主权,必须使人人在法律面前一律平等,包括立法、司法、守法、受法律保护各受法律制裁各方面的平等。政府官员只是人民委派的工作人员,不享有主权。随着政府职位诱惑力的加大,人民应采取更有力的监督手段。人们在行使自由权时,绝不允许损害他人的自由,否则他自身也就不自由了。这时,共同意志就要通过法律手段制裁他,“强迫他自由”。

——卢梭《社会契约论》

请回答:

(1)归纳材料一的核心思想,并指出这一思想的历史影响。

(2)材料二、三体现了什么思想?有何进步意义?

(3)据材料四,卢梭在国家学说、人权学说、法治学说诸方面,各提出了什么主张?

(4)在“自由”这个问题上,材料三与材料一、四各侧重什么?