如图所示是测定电流表内阻的实验电路图,电流表的内阻约为120Ω,满偏电流为500μA,用电池作为电源.

(1)实验室配有的可变电阻为:

| A.电阻箱,阻值范围为0~99.9Ω |

| B.电阻箱,阻值范围为0~999.9Ω |

| C.滑动变阻器,阻值范围为0~200Ω |

| D.滑动变阻器,阻值范围为0~20kΩ |

在上述配有的可变电阻中,电路中R应选用 ,R1应选用 .(填字母代号)

(2)某学生进行的实验步骤如下:

①先将R的阻值调到最大,合上S1,调节R的阻值,使电流表的指针转到满偏刻度

②合上S2,调节R1和R的阻值,使电流表的指针指到满偏刻度的一半

③记下R1的阻值

指出上述实验步骤中的错误: .

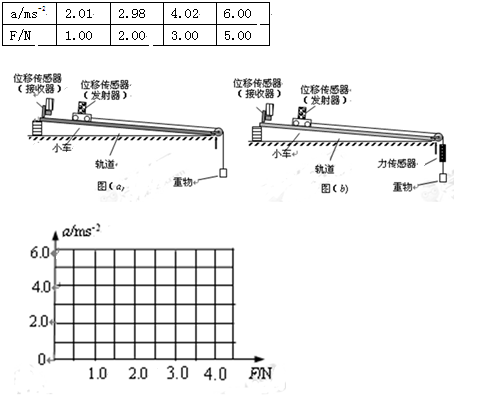

在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F,改变重物重力重复实验四次,列表记录四组数据:

(1)在坐标纸上作出小车加速度a和拉力F的关系图线;

(2)从所得图线分析该实验小组在操作过程中的不当之处

是:______________________;

(3)如果实验时,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器用来测量拉力F,如图(b)所示.从理论上分析,该实验图线的斜率将______________。(填“变大”,“变小”,“不变”)

(8分)某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图(11)所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中______________是F1、F2合力的理论值,________________是合力的实验值,需要进行比较的是____________________________________,通过本实验,可以得出结论:在误差允许的范围________________________________是正确的。

如图为“研究电磁感应现象”的实验装置。

(1)将图中所缺的导线补接完整。

(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能现的情况有:

A.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将____________。

B.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针___________。

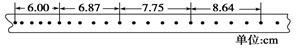

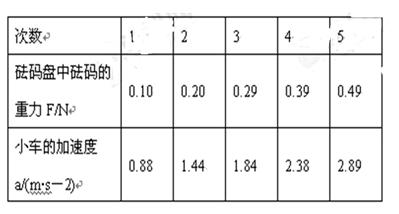

某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示.已知小车质量M=214.6 g,砝码盘质量m0=7.8 g,所使用的打点计时器交流电频率f=50 Hz.其实验步骤是:

| A.按图中所示安装好实验装置; |

| B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动; |

| C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m; |

| D.先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a; |

E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码的质量,重复B-D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.

回答下列问题:

(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?________(填“是”或“否”).

(2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=________ m/s2.

(3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如下表,

他根据表中的数据画出a-F图象.造成图线不过坐标原点的一条最主要原因_______________________,从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是________________________,其大小为________.

将橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N、最小刻度为0.1N的弹簧测力计。沿着两个不同的方向拉弹簧测力计。当橡皮筋的活动端拉到O点时,两根细绳相互垂直,如图所示.这时弹簧测力计的读数可从图中读出。

①由图可读得弹簧测力计a的读数为____N。

②在本题的虚线方格纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力。