下列有关实验的叙述不正确的是( )

| A.向甲装置锥形瓶a中加入重铬酸钾的浓硫酸溶液,不能判定酵母菌何时进行无氧呼吸 |

| B.乙装置中的脱脂棉可用清水或酒精浸湿,用于土壤中小动物丰富度的调查 |

| C.丙图的培养皿中需加入95%的酒精,用以漂洗解离后的洋葱根尖 |

| D.丁图为花生种子中脂肪的鉴定步骤,其目的是洗去浮色 |

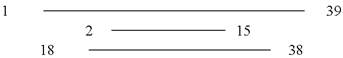

某三十九肽中共有丙氨酸4个,去掉其中的丙氨酸后得到2条长短不等的多肽(如图),现水解这2条肽链,共需多少个水分子()

| A.31 | B.32 | C.33 | D.34 |

检测发现,酵母菌与葡萄糖混合液吸收O2和CO2放出的体积比6︰7,其原因是()

| A.有1/4的酵母菌进行有氧呼吸 | B.有1/3的酵母菌进行有氧呼吸 |

| C.有1/2的酵母菌进行有氧呼吸 | D.有2/3的酵母菌进行有氧呼吸 |

将乳清蛋白、淀粉、胃蛋白酶、唾液淀粉酶和适量的水混合装入一个容器内,调整PH至2.0,保存与37°C的水浴中,过一段时间后,容器内剩余物质是()

| A.淀粉胃蛋白酶多肽水 |

| B.唾液淀粉酶淀粉胃蛋白酶水 |

| C.唾液淀粉酶胃蛋白酶多肽水 |

| D.唾液淀粉酶麦芽糖胃蛋白酶水 |

生物的共同进化,可以从哪些方面表现出来?

| A.同种生物之间 | B.不同种生物之间 | C.生物与环境之间 | D.亲代与子代之间 |

有关DNA的叙述正确的是

| A.同一生物个体各种体细胞的核中,DNA具有相同的碱基组成 |

| B.双链DNA分子的碱基含量是A+G=T+C或A+C=G+T |

| C.肺炎双球菌的转化实验表明DNA是主要的遗传物质 |

| D.DNA只存在于细胞核中,细胞质中不含DNA |