鲁迅说:“至于中国所谓的手段,在我看来,有时也应该说有的,但绝非‘以夷制夷’,倒是想‘以夷制华’。然而,夷又哪有这么愚笨呢,却先来一套‘以华制华’给你看。”中国近代史上能体现“以夷制夷”“以夷制华”“以华制华”三种策略的历史事件分别是( )

| A.甲午战争,太平天国,《辛丑条约》 |

| B.《辛丑条约》,太平天国,甲午战争 |

| C.太平天国,《辛丑条约》,甲午战争 |

| D.甲午战争,《辛丑条约》,太平天国 |

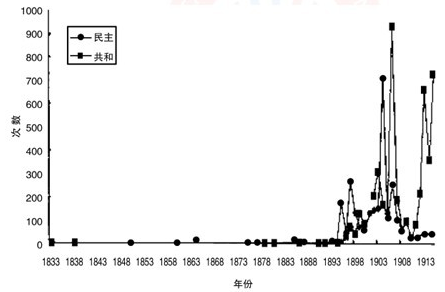

下图记录了1833~1915年“共和”“民主”这两个关键词在中国部分著作和报刊中出现的频率。此图说明了

| A.等级有序的华夷观是国人排斥民主共和的主要原因 |

| B.近代中国对西方的探索经历了由器物到制度的转变 |

| C.民族意识的逐渐觉醒让国人不断深入学习西方文化 |

| D.辛亥革命让中国人认识到民主共和的历史必然性 |

1912年《申报》载:“人民既乏国民之常识,而于风俗习惯尤未改革。”“于共和同之组织,若选举,若会议,及其他人民对于国家种种应尽应享之权利义务成不谙熟。”这说明当时中国

| A.共和革命不可能成功 | B.只能实行君主立宪 |

| C.人民不支持革命 | D.实行思想文化启蒙的紧迫性 |

下图《宽容》展示北大各具特色的风流人物。其中辜鸿铭主张:忠于中国之政教;刘师培主张:君政复古;陈独秀主张:民主科学等。由此可知,该画主要体现的实质是

| A.文化的全面革新 | B.教育的重要意义 |

| C.大学的教育地位 | D.开放的办学思想 |

康有为曾说:“拟请设立上下议院,无事讲求时务,有事集群会议,议妥由总理衙门代奏,外省由督抚代奏。可行者,酌用;不可行者,置之事虽议于下,而可否之权仍操之于上,庶免泰西君民争权之弊。”据此推断,其中的“上下议院”应是

| A.皇帝的随从顾问 | B.国家的权力中心 |

| C.朝廷的咨询机构 | D.政府的执行机构 |

有学者指出:“在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,接受了以强弱分文野的新观念。这类因对抗性互动而产生的概念转移,急剧而彻底……对西方的认知,也从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。说是天翻地覆的转变,也不为过。”以下表述不能体现材料观点的是

| A.称呼演变:夷务到洋务 |

| B.西方侵略使中国对世界的认知发生变化 |

| C.由模仿到“走自己的路” |

| D.对西学的看法:从鄙视到推崇 |