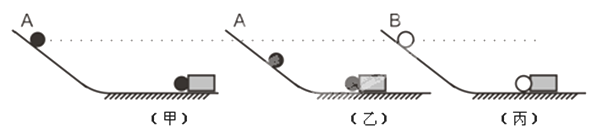

如图所示,是探究“动能的大小与哪些因素有关”的实验:

(1)用质量不同的A.B两个小球(mA>mB)碰撞静止在同一水平面上的纸盒.实验中控制小球的高度相同,是为了控制两球到达底端时__________相同;实验中通过观察纸盒被推动的距离的大小,可以比较A.B两个小球的________ 的大小。

(2)将(甲)与(乙)两实验比较可得出结论是:______ _.

将(甲)与(丙)两实验比较可得出结论是:____ _.

(3)本次实验采用物理最常用的一种实验方法是____________。

用天平和量筒测定矿石的密度、在调节天平时发现指针在分度盘的左侧,因将平衡螺母向_____调节;把矿石放在调节好的托盘天平的左盘中,当天平平衡时,右盘中的砝码以及游码在标尺上的位置如图所示,矿石的质量是________g;矿石放入量筒前、后量筒中水面位置如图所示,矿石的体积是________cm3,密度是____________kg/m3。(8分)

)、()每空分,共在利用光具座进行凸透镜成像的实验探究中:

(1)如图甲,利用平行光粗测凸透镜焦距为___________cm

(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,无论怎样移动光屏都不能在光屏上得到像,请你指出其中一条可能的原因:______________.如果像在光屏的上方,光屏蜡烛不动,则需将凸透镜向___________移动.

(3)调整后,把烛焰放在距凸透镜16cm处时(如图乙),在凸透镜另一侧前后移动光屏,会在光屏上得到一个、的实像;(填光学仪器)就是利用这一成像规律工作的.

(4)如果将蜡烛在乙图上远离透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向(选填“靠近”或“远离”)透镜的方向移动,在此过程中烛焰像的大小变化情况是(变大/变小).若凸透镜被挡一半,则像形状 (变大/变小/不变)

分,共小敏学习了“光的折射”后,想知道光进入不同介质时,弯曲程度是否相同(折射角是否相等),如不同,弯曲程度与什么因素有关.老师帮她设计了下面的实验:

用一厚玻璃缸盛一定量的水,让一激光手电筒射出的光束从空气中斜射入水中,从水中再进入玻璃,然后再进入空气中,其光路图如图所示.小敏还上网查出了一些介质的其他参数,如下表:

| 物质 |

空气 |

水 |

玻璃 |

植物油 |

| 密度(kg/m3) |

1.29 |

1000 |

930 |

|

| 速度(m/s) |

3×108 |

2.25×108 |

2×108 |

(1)分析光路图,可知:光线进入不同介质中弯曲程度___________(相同/不同).

(2)分析表中数据猜想:光在植物油中的传播速度比在水中的传播速度___________.

(3)光由传播速度大的物质斜射入传播速度小的物质中时,折射角___________(大于/

小于)入射角.

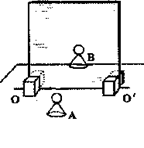

在“探究平面镜成像的特点”实验中,小明用玻璃板、相同的两个棋子A及B、刻度尺、橡皮泥、白纸等器材进行实验,如图所示.

(1)实验时玻璃板应该__________放置在水平桌面上.

(2)实验器材选择相同的两个棋子A、B,其目的是为了_______________________________,

(3)为了说明平面镜中所成的像是实像还是虚像,可采取的具体操作是____________________,此时会发现______________________________,证明平面镜所成的像为___________像.

(4)小明在实验过程中,让玻璃板沿00'轴(玻璃板与桌面的接触部分)方向水平向右移动,结果他发现镜中的像相对于A_______移动(选填“向右”.“向左”或“不”);他又将玻璃板绕00'轴转向自己,发现镜中的像_________(选填“转向自己”、“转离自己”或“不动”).

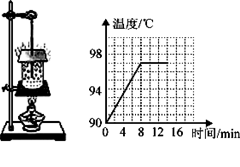

“探究水的沸腾”实验中,小华使用的实验装置如图所示,根据实验数据作出的“温度—时间”图像如图所示.

(1)实验中所用温度计是根据液体的规律制成的.

(2)从图中可知实验测得水的沸点是℃,说明此时实验室中的大气压(选填“小于”、“大于”或“等于”)1标准大气压.

(3)水在沸腾过程中,温度将(选填“升高”、“降低”或“不变”),并看到有“白气”不断从烧杯中冒出,这些“白气”是由于水蒸气(填写物态变化名称)而产生的.