阅读下面文字,回答后面问题。

草是风的一面旗帜

①她本来就是一个寡言的孩子,不爱和别人交往,春季开学以来,同学们发现她越发沉默了,像是一个闷葫芦。她原本还不算差的成绩也一落千丈,老师在课堂上毫不留情地批评她,因为,同一道题,她经常能做错三遍;许多同学开始对她敬而远之,甚至排挤她。

②她也察觉了伙伴们对她的疏远,于是,她向老师要求把座位挪到了教室后面的角落里。从那天开始,她觉得课堂上琅琅的读书声对于她来说是不相干的,她的心在窗外的世界里:A静静的泡桐花开了,穿过窗子透出丝丝香甜;南来的燕子们在树间做了窠,每天啁啾地唱和着,嬉戏着;树下几株细弱的小草在春风中微微摆动……她多想让自己变成一只鸟儿呀!一只无忧无虑的鸟儿,和群鸟在葱茏的树木间追逐,在广袤的天际里振翅。

③B春走后,夏天把秋天引了过来。窗外那棵泡桐开始落叶,就连树上的鸟儿也喑哑了嗓音。不久,燕子开始南迁,只剩下树下枯黄的小草在秋风中瑟瑟地抖着。望着眼前这个黯淡的世界,她哭了。

④秋天开学的时候,班级里新换了一位语文老师做班主任。老师姓徐,长得很漂亮,同学们非常喜欢她,都愿意在课间时跟她谈天说地。她也喜欢徐老师,但是她不敢上前。徐老师的目光几次落在她脸上,她都躲闪着避开了。有一天,徐老师在语文活动课上带领大家玩成语接龙游戏,用板擦作为接力棒,传到谁那里,如果接不上来,就要罚唱一支歌,同学们都跃跃欲试。随着一声清脆的巴掌,接力依次进行,很快就传到了她那里。当时,她还在望着窗外发呆,板擦落在她的桌上时,她先是一惊,接着就愣在那里。同学们欢呼着要她唱歌,她不肯唱,也唱不出来。同学们不依不饶,使劲鼓掌催促她,徐老师也走过来鼓励她。她涨红了脸,望着徐老师,眼里竟噙满泪水。徐老师就说,既然不想唱歌,就罚写一篇作文吧,明天交上来。课后,徐老师还特意对她说,只要用心写,写多少都行。

⑤这一次,她没有令大家失望,她把自己的心情写给了自己的老师听。她是一个命苦的孩子,三岁那年,母亲就离开了人世,她一直与父亲相依为命。父亲忙于生计,很少能够照顾到她,只有每天晚上父女间的几句简单交流能让她感到安慰。然而就在春天,父亲得了一种怪病,从此丧失了说话能力,她失去了最后一位可以沟通的对象。于是,她只有在自己的生活里选择沉默。她在作文的最后一段里说,我是一棵孤单的小草,我的生命里仿佛只有秋天……

⑥第二天,徐老师在课堂上郑重其事地表扬了她,说她是个守信的好同学,按时交上了作文,而且写得很好。至于作文的内容,徐老师却只字来提。那天,徐老师把她的座位由最后一排调到了第一排,并当着全班同学的面给了她一个甜甜的香吻!

⑦从那天起,她仿佛换了一个人似的,不但逐渐开朗起来,而且上课注意力非常集中,成绩上去了,同学们也都愿意与她交往了。学期结束时,她还做了班长呢。

⑧几年后,她考上了省内一所名牌师范大学。毕业以后,她做了一名教师。她给自己的学生讲的第一堂课叫做“草是风的一面旗帜”,她在课上说,即使是一棵卑微到近乎渺小的小草,也要在春天来临时,摇曳它细弱的身躯,为风铺开一面绿色的旗帜,为春天增加一抹生机!

⑨谁也不知道,“草是风的一面旗帜”,那是徐老师在她的那篇作文里给她的批语……

结合选文内容分析第①段的作用。

选文②③段A、B两处景物描写分别表现了人物怎样的心情?

A处:

B处:

语文活动课上,当同学们和老师让“她”唱歌时,“她”为什么“涨红了脸”?

有人说选文中的徐老师是一位理解并尊重学生的好老师,你同意吗?请结合选文中相关情节说明理由。

结合选文内容,说说徐老师给“她”作文写的批语“草是风的一面旗帜”有什么深刻含义。

阅读下文,完成小题。

最后一次支离破碎的善意

①她是班里让人心怜的差生。起初,很多的人不明白,为何她的成绩如此要命,学校还是三番五次的为她召开募捐大会。直到那次体检……

②那次体检之后大家才知道。她不但是个色盲,反应速度也有着极大的问题。于是,先前那些对她冷嘲热讽的同学忽然悔憾起来。要知道,在竞争如此激烈的重点中学,一个智力有问题的女生能考出这样的成绩,已属不易。

③每每开展帮助她的主题班会,同学们都会异常的团结,百众一心。最让人感动的是,几年间,她从不曾对谁哭泣过她一贫如洗的家庭,更不曾抱怨过自身的种种不幸。相反,她的乐观、豁达、乐于助人,深深感染了周围的所有顽劣少年。

④记得有一次,隔壁班的坏男生笑话她是弱智,在楼道里堵住她,狠狠的告诫她这条路是聪明的人才能走的。这件事,她始终守口如瓶,整日欢笑着与班里的同学一同来去,只是,每每走到那个楼道的时候,她总是不经意的撒开了同学的手,独自走向另一条稍远的楼道。

⑤事情的始末,终于还是让班里的同学知道了。那天,我头一次见后排的男生们如此的团结,在清晨第二节课后的广播操时间里,硬拉着她去走了那条楼道。她推诿不过,只能被人群簇拥着去了。不知为何,她走着走着,竟然簌簌的落起泪来。那些莫名的泪水,深深的唤醒了那些坏男生的良知。生至今日,都没有过这样一个集体,诚心实意地维护着她,将她当自己的亲妹妹一样看待。当然,那个坏男孩再没敢欺负她。他被那声势浩大的场面吓得脸色惨白,腿脚哆嗦。临近毕业的时候,班里的同学无不暗自伤感。尽管班里的几位高材生连番上阵,彻夜不停地为她补习功课,但还是不得不承认现实的残酷与冷漠。大家各自心照不宣,似乎都早已预料到,这位让众人心里怜悯的小妹,将要在高考中名落孙山。

⑥事如所料,填写志愿那一天,她逐一邀请班里的所有同学,哽咽着说,这几年,她一直想找一个合适的机会来报答我们。她实在想不出空前绝后的办法,只得每日积攒零花钱,好在今天这个喜庆的日子里,请我们到校外的餐馆里大吃一顿。那天,班里的大部分男生都哭了,呜呜的翕动,像窗外七月柳条间的暖风。如此暗藏悲伤而又饱蓄大爱的饭啊,叫喜庆的我们怎么下咽啊?

⑦时光将我们毫不留情地推散,各自奔向了天南海北,尽管生命中,先后出现了不同的面孔,但对于多年前的那个弱小的坚强的女生,心中还是保留着一块最为柔软的空地。只是,经历世事之后,忽然对昔日的自己有着深深的无奈与愧疚。当年,如果我们能忍住泪水,欢喜着吃下她郑重邀请的那一顿饭。那么,即便她从此一生暗淡无光,也可以在惨淡的记忆中自豪地想,很久以前,自己曾那么拼尽全力回赠过那些帮助她的人—-那是多么的光彩而又值得骄傲的事情啊。只可惜,这最后一次足以给以后的岁月酿成慰藉的机会,也被我们执拗的善意击打的支离破碎。(摘自《读者》)填空分析,文中她的同学对她的情感态度发生了哪些变化。

请结合上下文理解下列句中划线的词语

(1)狠狠的告诫她这条路是聪明的人才能走的:

(2)心中还是保留着一块最为柔软的空地:⑤小节中“不知为何,她走着走着,竟然簌簌的落起泪来。”请结合上下文说说,她为什么落泪?

对文中“她”的未来,作者认为可能“从此一生暗淡无光”。你同意作者的看法吗,请根据选文内容说说你的看法。

阅读下文,完成小题。

守住心灵的高度

①孙天帅是珠海市工业区一家外资企业的普通工人。平日里,他目睹了韩国老板对工人们的种种刁难和侮辱,内心极为愤怒。当那个韩国老板责骂一个因极度疲劳而睡着的女工,甚至令所有工人统统跪下时,只有他拒绝下跪,一个人直直地站着。孙天帅的行为不仅表现了“士可杀不可辱”的英雄气节,更体现了中国人誓死捍卫民族尊严的豪迈气概。一个普通的中国人,在强权与暴力面前不屈服,守住了自己心灵的高度。

②无论是谁,无论面对何种情况,都应该坚守自己的人生准则,就是说要守住心灵的高度。

③霍英东,在中国的政界、商界、体育界声名显赫。他从小吃苦,靠着聪明的头脑和不懈的努力,积累了大量财产。他没有为富不仁,而是热心公益,多年来为社会捐款多达200亿元。他说过一句话:“有钱,是上天赐给你做善事的机会。”霍英东是商界的精英,是精神上的富翁,更是守住心灵高度的楷模。然而有人却在金钱、荣誉面前,暴露出丑陋的人性。陕西农民周正龙和他身后的利益集团,制造了哄动一时的“华南虎”事件,就是为了骗取国家的大量拨款及由此可能带来的荣誉。对名利的追逐让他们忘记了生命的最终目标,他们也因此被钉在历史的耻辱架上。

④守住心灵的高度,需要心系天下不甘平庸的情怀。早在两千多年前,孟子就提出了“乐以天下,忧以天下”的主张,伟大的爱国诗人屈原更是用生命诠释了理想。屈原出身贵族,在楚国本来有着较高的地位,生活无忧,但是在“举世皆醉”中,他没有随波逐流,而是在真理面前挺身而出,即使被放逐,也决不向邪恶势力低头。虽然他的生命随着汩汩流淌的汨罗江水一同远去,但他以天下为己任的胸怀令人敬仰,他也成为中国人的光辉榜样,只有那些自觉地把自己生命与祖国人民的利益结合在一起的人,才是真正大写的“人”!

⑤守住心灵的高度,需要雄厚的资本和健康的心态。在风靡欧洲的法国网球公开赛中,美丽的中国女孩李娜,历经多场苦战,横扫众多欧洲劲敌,杀入冠亚军决赛。万众瞩目之下,她战胜了强劲的对手——意大利网坛老将斯齐亚沃尼。全面扎实的技术、稳定出色的发挥,使她成为本次比赛的冠军,作为亚洲获得大满贯赛冠军的第一人,面对如此殊荣,李娜没有忘乎所以,而是用动听娴熟的英语,微笑着告诉世界:只要有底气,没有什么不可以!当一个人凭借着自己的努力拥有了在世上立足的雄厚资本,就会战胜压力与诱惑,直面自己的心灵。

⑥守住心灵的高度,需要顽强的毅力和执着的精神。悬崖上的松树令人敬佩。悬崖上少土,需要它拥有刺穿岩石的力量;悬崖上少水,需要它拥有忍受饥渴的意志;悬崖上少有人照顾,需要它用心灵抚慰自己。树是如此,人又何尝不是?追寻真理的路上,一定会充满荆棘,充满危险。曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。”罗斯福也说:“生活好比橄榄球比赛,原则就是奋力冲向底线。”只有具备非凡的毅力和不达目的誓不罢休的精神,才能坚守住自己的人生准则。

⑦真诚勇敢地面对生活吧,这是我们每个人都应追求的目标。只有让心灵高高地站立着,我们才能体验到真正的幸福,人生才会更加美好。本文的中心论点是什么?

第①段有什么作用?

第④段主要运用了哪两种论证方法?有什么作用?

选择下面一个人,写出他的事例,用来充当本文④⑤⑥段中任意一段的论据。

陶渊明陆游邓稼先袁隆平成龙何祥美比尔·盖茨海伦·凯乐

(1)选择的事例,充当第段的论据。

(2)事例:阅读下面材料,说一说真正做到“守住心灵的高度”,除选文所论述观点外,还应该具备哪些品质?至少写出三点。

陈文原是福建一名大学生,被网友亲切地称为“收碗哥”。他每天饭后都在学生食堂里收拾餐具。从视频上可以看到,他手臂上下翻飞,原本杂乱的餐具瞬间被分门别类收拾好。据统计,在两分钟时间里,他收了整整两千只碗盘。他来自农村家庭,靠助学贷款上了大学,此后没有再向家里要过一分钱,课余凭借在学校食堂收碗赚取学费,现已偿还大部分贷款。面对许多因欣赏而有意招聘他的大企业,他婉言谢绝。他计划先把功课学好,把碗收好,毕业之后再自己创业。

阅读下面一篇文章,完成小题。(23分)

桐花声里燕子飞

郑小琼

①院子里有数棵梧桐树、榆树、槐树,以及几株苦楝树,春天来了一段时间了,那些榆、槐、楝早已舒展开已绷了一个冬天的愁容,只有临近水井的那几株梧桐树还没有一点儿绿意。春风又吹过了几天,那些树早已盛装了,这时梧桐树才像一个姗姗来迟的女子一样,慢慢从闺房里探出头来。牙瓣儿的楝花已洒满了整个院子,淡嫩淡嫩地铺着,你拿起扫帚开始清扫它们,等你清扫干净的时候,在不经意的抬头间,你发现井台边那几株桐树已露出了花骨朵儿了。又下了一场春雨,几个暖暖的春风天,那些桐花便一簇簇一束束的开了。

②村子里人忙着到庄稼地里去了,给隔冬的小麦锄草,或是准备牵牛耕田,浸种下泥,没有一个人有空闲去注意井边那几株桐树开花了。它们站在井台边,默不作声,寂寞地开着,老去,落下。幸好去年相识的几只燕子飞回了,它们落在那桐树上喃喃说个不停,出了一趟远门,见了一些世面,燕子们有很多路上有趣的事儿同这位老友说。

③六岁那年,一个不小心,我的腿让开水烫伤,疼痛难忍。惊动了正在梧桐树下洗衣的母亲,她飞快地跑了过来,顺手从树枝上捋了一把桐花,放在手中揉搓,从那嫩嫩的花瓣儿搓出一些汁来,母亲把它敷在我伤口上,那尖酸的疼痛渐渐淡了下去。如今隔母亲在千里之外,离屋后梧桐也有千里之遥,再深的疼痛也没有母亲与梧桐了,只能自己贴上那没有一点人情味的创可贴了。

④ 在故乡,无论谁家,只要生了个女儿,便总会在屋前屋后栽种数棵梧桐,以求女儿成凤凰时,将有梧桐栖,或者女儿们长大以后,用梧桐木做嫁妆。母亲说,我家的井边的那几棵便是生我之时种的,它们在家里院落里开开落落有二十多年了。一直没有引来凤凰栖,却引数只燕子在上面筑巢安家。母亲一直说,燕子是奔波命,年来年去,南来北往地奔波着,我何尝不是一只奔波的燕子,但是人在异乡,也没有梧桐可栖。前些时候收到母亲的来信,说我的年龄不小,家里的那几株梧桐树也有那么大了,是不是该砍了做嫁妆了。我没有回答母亲,只是在电话中问她梧桐树上的燕子们可好。

⑤昨夜又是一场春雨,想来在昨夜风雨中,故乡井边那几棵梧桐树又有多少桐花让风雨捋落下来,它们该顺着那涓涓细雨汇成的流水,入河,入江,入海,消融在世界的尽头。那在风雨中的燕子是否安好?在“我”的故乡,为什么有些人家会在房前屋后栽种一些梧桐树?

细读全文,说说“我”和燕子有何相似之处,为何作者说“我何尝不是一只奔波的

燕子”?请从修辞的角度分析下面语句的妙处。

春风又吹过了几天,那些树早已盛装了,这时梧桐树才像一个姗姗来迟的女子一样,慢慢从闺房里探出头来。画横线的句子写出了一幅怎样的情景?表达了作者怎样的情感?

最后一段文字用了想象的表现手法,试分析文章这样结尾有何深刻含义。

阅读下面一篇文章《 让有些话穿耳而过》 (段奇清),完成小题。(20分)

① 李肇星曾在一篇文章中记述了他儿子3 岁时的一些充满意趣的奇言妙语。有次他儿子在回答“人为什么会长两只耳朵”时说:“可以一个耳朵进,一个耳朵出,光进不出就会装不下。”

② 由此,我想起了一句话:让有些话穿耳而过。

③ 譬如某一天,你无意中听到一些诽谤和中伤你的话语,就让它穿耳而过。那也许是别人对你某一个不经意的行为、某一句不经意的话产生了误解你要相信,浊者自浊,清者自清,只要假以时日,他一定会看出你的初衷与本真。于是你便拥有了一颗平静安宁的心。

④ 如果偶尔听到有人指责你太不细心,未能做到未雨绸缪、防微杜渐,要让它穿耳而过。尽管他的指责是善意的,可是在这个世界上,每个人都是渺小的,谁也不能保证自己不踏入认识上的歧途不要太过相信“人无远虑,必有近忧”的话,无论自己对将来有多少设想,可它终究没有发生。最为紧要的是要抓住今天,认认真真活在当下。如此,才会在有限的生命中不为一些似是而非的东西浪费自己宝贵的光阴,才会不为那些旁逸斜出的枝杈失去自己的吟咏与歌唱。你才能听到妻儿的欢声笑语,才能沐浴到金色的夕阳、绚烂的晚照。即便风雨骤然而至,也依然轻裘绞带,玉树临风。

⑤ 如果有人说你才貌双全,要让它穿耳而过。那才华学识本是天外有天、山外有山,那形貌亦是父母的遗传并非自己的努力,原本不值得他人夸奖。

⑥ 如果有人说你出类拔萃,却白壁微瑕,也要让它穿耳而过。是否出类拔革姑且不说,不完美本是人生的一种常态,如此,你就能摆脱“一次失败就成永远颓势”的阴影,就能走出“局部不完美就泛滥成整体否定”的误区,就始终能保持清醒的头脑。

⑦ 对于一些冷漠无情或者耍小聪明的话,对于一些玩世不恭,不知轻重的话,对于一些上下之势、高低权争、男女绯闻的话,都要让它穿耳而过。这样,你就会秋波无痕,素心如玉。纵然那些对你有用,却让你智所不能逮、力所不能及,以致被夺了幸福与快乐的话语,就要让它们穿耳而过,随风而逝。

⑧ 人生是一个容器,可这个容器的容量实在是非常有限愁苦与畏惧多了,欢乐与勇气就少了;局促与紧张多了,潇洒与轻松就少了;傲慢与骄矜多了,恭谨与谦虚就少了一些不需要的话语存放太多了,一些箴言就会无处落脚。让有些话穿耳而过。第① 段事例的作用是什么?( 3分)

本文的中心论点是什么?( 3 分)

第③ 段中有一个短语“平静安宁的心”,请从第⑦ 段中找出意思与之相近的两个词语。 ( 4分)

从结构上看,③ ④ ⑤ ⑥ 段之间是什么关系?请结合文章内容作简要说明。

读完全文后,联系你的自身实际,说说你获得了怎样的人生启示。

阅读下面一篇文章,完成小题

沉默的竹笛

16岁一个忧伤的春夜,我躺在集体宿舍临窗的床铺上。A洁白的月光潮水一般漫进窗户,清冷的微风捎来潮湿的花香。我陷入少年无端的愁闷思绪里,分外孤单寂寞。这时,一缕悠扬的笛声由远而近,停留在我的耳畔。那笛声仿佛是清澈的泉水,流过神话中迷人的花园,一路上集合了蝴蝶和黄莺的梦想,决心要给我的心灵来一次彻底的洗礼。我陶醉在悦耳的笛声里,忧伤早已悄悄地散去,心情澄澈空明。那晚,我的心中暗暗地滋生了一个强烈的愿望:做一个快乐的吹笛手。

好长一段日子,我为能拥有一枝笛子而心神恍惚。终于在一个星期六的下午,我从一个摆地摊的老人那里买到了我盼望已久的竹笛。

第一次拥有竹笛的那个下午是我人生中最美丽的一个下午。我清楚地记得我吹着竹笛走在乡村田野上的情景:B落日如一颗水灵灵的红草莓点缀在暮霭笼罩的山尖,横过头顶的归鸟翅膀上涂着夕阳粉红的胭脂,嫩绿的小草在晚风中飘动,像是生命活泼的舞蹈。我一边吹着竹笛——显然是不成曲调的呜呜声,一边大踏步地把苍茫暮色下的动人风景甩在身后。这时我觉得自己成了一个漂泊天涯的江湖侠客,心里汹涌着英雄纵横天下的豪情。

从拥有竹笛的那个下午开始,我就决心把自己训练成一个优秀的吹笛手。为了学会吹笛子,我付出了许多汗水和心血。清晨,我常常拿着竹笛,跑到学校后面的山坡上,对着葱郁的群山大声吹着,让笨拙的笛声唤醒崭新的一天。深夜,同学们沉浸在梦乡里,只有我坐在空旷的操场上,如痴如醉地吹着竹笛。笛声一点也不悠扬动听,但我吹得特别认真。竹笛在人家手里是一根音乐的神奇魔术棒,在我的手里却成了一根没有灵感的干枯竹枝。唉,想不到吹笛竟会是这样的艰难。

在一次班会上,班主任老师要求每个同学表演一个节目。几个调皮的同学就恶作剧地起哄,要我为大家表演吹笛子。天哪,我根本吹不成一首完整的曲子,但强烈的自尊心迫使我孤注一掷。面对全班同学,我终于勇敢地拿起了竹笛,涨红了脸,坚持着把最后一个音符吹完,便逃出了教室。在无人的山坡上,我抚摸着被泪水浸润的竹笛,伤心欲绝。从那以后,我发誓再也不吹笛子了。

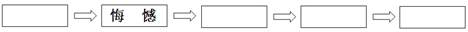

后来,那枝带给我幸福和耻辱的竹笛一直静静地悬挂在我的窗前。岁月悄然而过,多少年后,当我凝眸竹笛的时候,我就忍不住回想少年时代的往事。有些梦想是永远不会开花结果的,但播种梦想的人从不放弃流汗流泪的机会,只是因为生命里那些动人的细节丰富了生命的内涵。沉默的竹笛啊,我无心再次吻你于唇,吹一曲欢快的歌谣,就这样静静地看着你便足够了,你的沉默其实高奏着我对少年烂漫心事的凭吊和酸涩的回忆。全文以竹笛为线索,叙述了作者的心理变化过程。请根据提示完成下面的填空。

文章围绕“竹笛”写了哪几件事?用简明的语言加以概括。

本文景物描写很精彩,请从文中A、B两处选择一处画线句子作简要赏析。(可从语言特点、表现手法、表达作用等方面作答)

文中的“我”一心想做个“快乐的吹笛手”,到后来那枝竹笛却“沉默”了。你能找到哪几点原因?请把它写下来。

作者从自己的经历中感悟到了什么?品读文章,你又有什么新的感悟?请结合你的经历回答。