下列选项中,材料与结论之间逻辑关系最确切的是

| |

材 料 |

结 论 |

| A |

梭伦改革使公民大会成为国家最高权力机关,各等级公民均可参加 |

梭伦改革使雅典男性公民在政治上获得了平等的权力 |

| B |

1951~1955年,苏联对农业的投资由年均200亿卢布增长到409亿卢布 |

苏联工农业发展失衡的局面得以改变 |

| C |

1965年法国总统戴高乐曾说:“美国享受着美元所创造的超级特权和不流眼泪的赤字。她用一钱不值的废纸去掠夺其他民族的资源和工厂。” |

反映了美国在世界贸易中的支配 地位 |

| D |

有学者认为:“冷战结束后,两极世界也随之消失,现在世界正处于分散时代。” |

“冷战”结束后国际新力量对比尚未定型 |

《辛丑条约》签订后,清政府处于列强的武力威胁和控制下,以下条约内容,能反映这一状况的是 ( )

①划定使馆界,外国派兵保护②拆毁北京周围的的一些防务设施③外国派兵驻守北京至山海关铁路要地④改总理衙门为外务部,位居六部之上

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

“有一个新国民,戴一顶自由帽,穿一套文明装,着一双进步靴,走过了交通路,来到了模范街,踏进了公益会,说几句义务话。这首打油诗应首先出现在()

| A.洋务运动后 | B.戊戌变法后 | C.辛亥革命后 | D.五四运动后 |

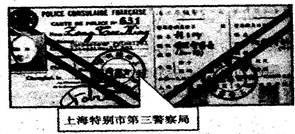

下图是一张上海某一历史时期的警官证。证件印章中所提及的“特别市”从一个侧面反映了当时中国奇特的“国中之国”现象。如果究其源头,此规定最早当出自 ()

| A.《南京条约》 | B.《黄埔条约》 | C.《望厦条约》 | D.《天津条约》 |

在举行公民集会的哪天,所有的男性公民纷纷涌向一个公共场所,在那里选举与罢免公职人员,并决定是否判处某个公民的死刑。这样的场所应是

| A. | 罗马的元老院 | B. | 雅典的广场 | C. | 美国的国会山 | D. | 英国的法院 |

15~16世纪的新航路开辟对世界发展的积极作用,不包括

| A.引起“商业革命”` | B.加速资本原始积累 |

| C.指南针传入欧洲 | D.打破大洲间的相对孤立 |